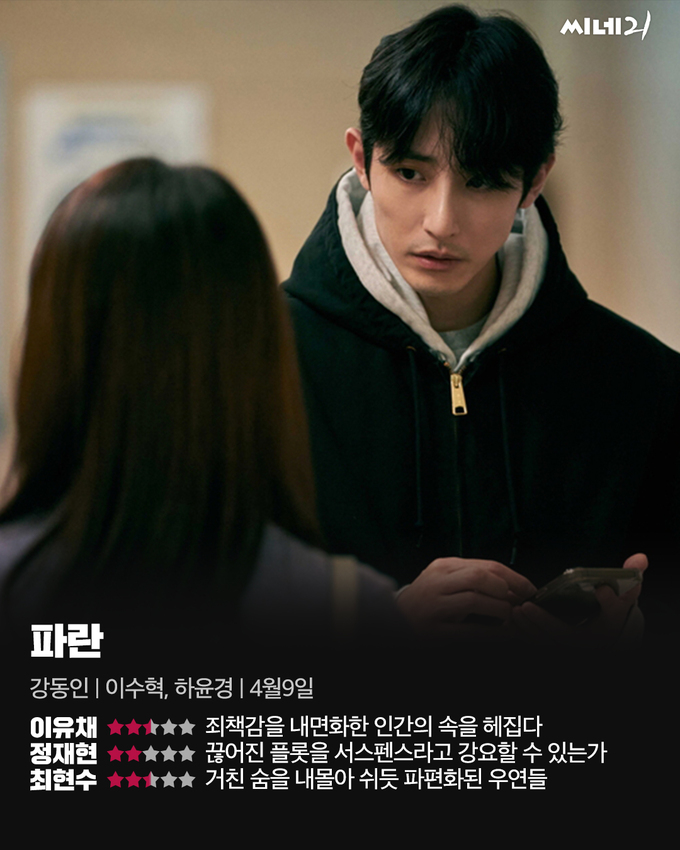

폐섬유증이 있는 클레이 사격선수 태화(이수혁)에겐 새 삶을 제대로 살 마음이 없다. 아버지에게 폐를 이식받아 고비는 넘겼으나 살인자인 아버지 덕에 살아났다는 게 견디기 힘들다. 피해자의 10대 딸 미지(하윤경)를 생각하면 한창 아팠을 때만큼이나 고통스럽다. 그래서 재활도 뒷전으로 미룬 채 태화가 집중하는 건 하나다. 어떻게든 미지를 찾아 그의 부서진 삶을 재건하는 것. 간절함이 통했는지 우연한 장소에서 미지와 만난 태화는 예상보다 더 벼랑 끝에 놓인 미지에게 손을 뻗는다. <파란>은 괴로운 인간의 복잡한 마음을 집요하게 헤집어본다. 주인공 태화는 삶이 연장되었다는 기쁨보다 살인자의 폐로 숨 쉬고 있다는 죄책감을 더 크게 느끼는 인물이다. 아버지의 죄를 끊임없이 내면화하다가 결국 자신의 잘못으로 확정 짓고 만 그는 죄를 씻고자 피해자의 딸을 돕는 일에 몰두한다. 영화는 핸드헬드로 잡은 뒷모습과 클로즈업한 생기 없는 얼굴, 타인의 말을 자신을 비난하는 목소리로 왜곡해서 듣는 환영 신과 물속에 빠진 환상 신 등을 통해 주인공의 내적 고통과 죄책감을 시각적으로 풀어낸다. 태화의 불규칙한 숨소리 역시 그의 불안과 심리적 혼란을 강조하며 관객이 그의 내면세계에 더욱 몰입하게 한다. 아버지의 죗값을 대신 치러야 한다고 굳게 믿는 태화는 착한 사람일까? 영화는 그가 도덕적으로 올바른 사람이라고 강조하거나 그의 선택을 지지하려 들지 않는다. 오히려 자기파괴적이고 뒤틀린 면모에 집중하며 피해자 딸의 인생에 개입하려는 그의 행동을 경계하듯 한 발짝 거리를 둔다. 전반부가 한 남자의 고통에 집중했다면 후반부는 두 사람의 회복으로 폭넓어진다. 태화가 미지를 만난 뒤부터는 미지 역시 태화 못지않게 도덕적 부담감을 느끼며 과거와의 연관성을 끊어내지 못하는 고통 속에 살고 있다는 게 드러난다. 영화는 비슷한 상처를 입고 남겨진 두 사람이 각자의 수렁에서 빠져나가는 과정을 담아낸다. 그 과정은 순탄하지 않다. 예상보다 더 엉킨 인생을 사는 미지는 태화를 더 큰 죄책감으로 내몰고 태화가 내민 손은 미지에게 또 다른 부담감으로 작용한다. 묻힌 진실까지 드러나면서 두 사람은 자신들에게 더 냉혹해지기도 한다. 영화는 이 감정의 격랑을 따라가며 우직하게 묘사하는 것에 집중한다. 태화와 미지 모두 관계 맺는 방식에 서툴러 진심이 전해지기까지 오랜 시간이 걸리지만 마침내 도달한 교감의 순간에서 오는 여파가 길다. 이전과 다른 또렷한 에너지로 방아쇠를 당기는 태화의 한컷 역시 인상적이다. 다만 두 인물의 정서적 연결감을 만들어나가는 방식이 다소 매끄럽지 못한 점, 미지의 비밀과 태화의 결단이 전개되는 구간에서의 거친 편집은 아쉬움으로 남는다. 말도 움직임도 적어 외적 표현이 제한된 인물을 풍부하게 살려낸 이수혁의 연기는 눈여겨볼 만하다. 뱀파이어와 같이 판타지적인 캐릭터로 잘 알려진 그의 현실적인 모습이 새롭게 다가온다. 오랜만에 선한 이미지를 탈피한 하윤경의 날 선 연기를 보는 재미도 크다. 제24회 전주국제영화제 코리안시네마부문에 초청됐으며, 미쟝센단편영화제 출신인 강동인 감독의 첫 장편 연출작이다.

close-up

오프닝 시퀀스에서 카메라는 한 남자의 뒷모습만 잡는다. 그것으로 알 수 있는 정보는 예상외로 많다. 사격 경기장에 들어서는 남자의 등은 넓지만 어쩐지 위태롭기만 하다. 고르지 못한 숨소리와 함께 오르락내리락하는 어깨. 당장이라도 쓰러질 것 같지만 가진 힘을 다해 총을 들어올린다. 결연한 의지를 가진 주인공이라는 걸 효과적으로 보여주는 인상적인 시작이다.

check this movie

<씨민과 나데르의 별거>, 감독 아스가르 파르하디, 2011

이혼을 결심한 부부의 이야기지만 죄와 벌을 테마로 책임과 도덕적 선택을 다룬다는 점에서 함께 볼만한 작품이다. 주어진 상황에서 각자가 어떤 결정을 내리는지, 그 결정이 관계에 어떤 영향을 미치는지 진지하게 성찰한다.