나는 참 로맨스를 못 쓰는 작가다. 어느 정도로 못 쓰냐면, 연인의 감정을 빌드업하는 방법 자체를 모르는 것 같다.서로 맞으면 맞고 아니면 아닌 거지 뭣하러 진심을 감추고 지난한 시간을 들여 감정을 쌓았다 무너뜨렸다 미워했다 좋아했다 의심했다 질투했다 밀고 당기기를 하는지 이해 못하는 부류의 사람인 것이다. 현실에서도 나는 누군가를 그저 무한히 좋아하는 편이어서 흔들리는 감정의 재미를 잘 모른다.

그래서 내가 쓰는 로맨스는 대개 한쪽이 죽었거나, 죽을 예정이거나, 둘 다 죽는 이야기인 경우가 태반이다. 혹은 셋 이상 죽거나 아예 세상이 망해버리는 경우도 많은데, 어쨌든 이런 극단적인 장벽을 마련하지 않고서는 사랑이라는 감정을 잘 그려내지 못하는 것 같다. SF를 쓰고 있어 참 다행이지.

그런 면에서 SF는 의외로 로맨스를 다루기 유리한 장르다. 연인을 가로막는 벽이 클수록 그 사랑도 위대해 보이는 법이니까. SF의 세계에서 남친이 재벌이라거나, 시어머니가 돈봉투를 내밀며 헤어지라고 협박하거나, 예나가 선정이 딸이라거나 하는 정도는 정말 사소한 문제다. 결혼을 앞둔 남친이 안드로메다에서 온 도마뱀 왕자님일 수도 있고, 시어머니가 좀비일 수도 있다. 미래에서 왔다는 장인어른은 어쩌면 내 손녀의 아들일지도 모른다.

조금 더 대중적인 패턴으로는 내가 ‘칠월칠석 이야기’라고 부르는 종류의 이야기들을 들 수 있겠다. 간단히 말해 연인을 아주 먼 거리에 떨어뜨려놓는 이야기들이다. 거문고자리의 베가(직녀성)와 독수리자리의 알타이르(견우성)는 16광년 정도 떨어져 있으니 직녀와 견우의 사연은 그 자체로 이미 SF인 셈이다. 연인 사이에 아득한 공간을 배치하는 것만으로도 로맨스는 애절해진다. 파리와 서울에 떨어져 있는 연인은 어쨌건 비행기를 타고 만나러 갈 수 있지만 4.37광년 떨어진 지구와 알파 센타우리 사이를 자유로이 오가는 연인은 아무래도 상상하기가 쉽지 않다.

김보영의 소설 <당신을 기다리고 있어>에서 결혼식을 앞둔 연인은 각자 다른 우주선을 타고 결혼식장으로 이동하다 사고를 겪는다. 빛의 속도에 가깝게 이동하는 우주선 내부는 상대론적 효과에 따라 시간이 천천히 흐르기에 연인의 시차는 점점 크게 어긋난다. 우주선을 타고 이동하는 것만으로도 긴 시차가 생겨나는 탓에 그저 기다릴 수만도 없다. 가만히 한자리에서 기다렸다간 연인이 도착하기도 전에 늙어 죽어버릴지도 모르는 노릇이니. 흥미롭게도 이 소설은 프러포즈를 위해 만들어졌다. 소설을 청탁한 의뢰인은 이 소설을 연인에게 낭독한 후 청혼했다고 하니, 시작부터 끝까지 로맨틱한 스토리다.

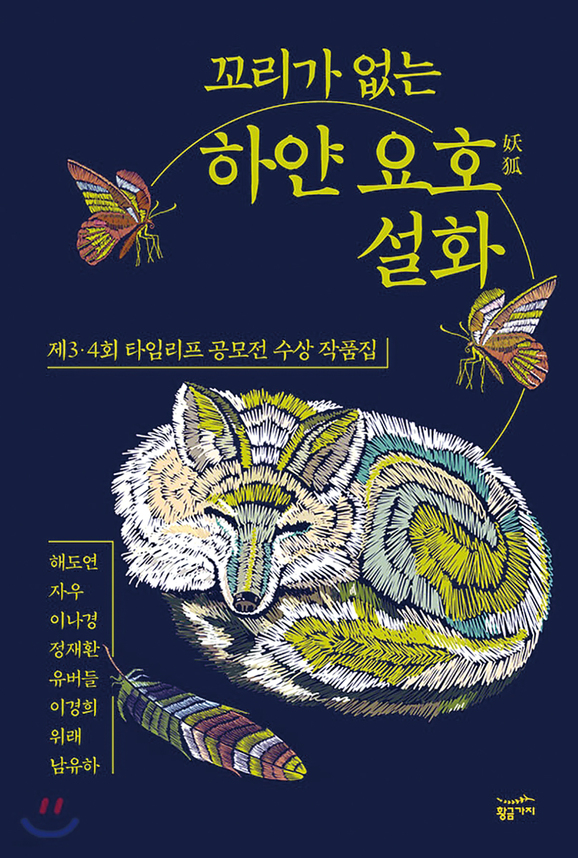

시간과 관련된 이야기는 공간만큼이나 SF 로맨스의 단골 소재다. 2002년판 영화 <타임머신>에서 주인공은 죽은 연인을 살리기 위해 타임머신을 개발하고 끝없이 과거로 돌아가 연인을 살리려 한다. <이프 온리> <엣지 오브 투모로우> <어바웃 타임> 같은 영화도 비슷한 패턴의 이야기를 잘 변주한 예라 할 수 있겠다. 쑥스럽지만 나도 비슷한 이야기를 하나 썼다. <꼬리가 없는 하얀 요호 설화>라는 제목의 단편인데, 임진왜란을 배경으로 연인을 살리려 시간 여행을 반복하는 구미호의 이야기다. 반복되는 시간에 갇힌 연인 이야기는 뻔하지만 강력하다. 비슷한 이야기가 꾸준히 등장하는 데에는 다 그만한 이유가 있다.

로맨스를 재미있게 비트는 또 다른 방식으로는 인간이 아닌 존재와 인간을 연인으로 엮는 패턴이 있다. 특히 로봇과 사랑에 빠지는 이야기들은 작품마다 시선이 천차만별이어서 둘의 관계를 변태적인 집착으로 보는 경우부터 순수하고 아름답게 그리는 경우까지 다양하다. 심지어 로봇에게 없던 감정이 생겨서 갑자기 눈물을 흘린다거나 하는 청승을 떨기도 하는데, 아무리 그래도 이건 좀 너무한 것 같다. 영화 <그녀>에서는 이혼한 남자가 로봇을 넘어 목소리뿐인 인공지능과 사랑에 빠지는데, 이런 장르에서 흔히 보이는 인간과 기계 사이의 상하관계 같은 것이 발생하지 않아 재미있었다. 이 작품은 거기서 한 걸음 더 나아가 초월적인 도약을 그리기까지 한다.

물론 지극히 평범한 일상 로맨스를 다루는 SF들도 많다. 그중에서도 나는 곽재식 작가님의 초기 단편인 <이 결혼 안됩니다>를 정말 좋아한다. 이 소설의 주인공은 화재경보기를 개발하는 회사의 엔지니어인데, 화재 감지 센서가 1년에 딱 두번만 오작동했으면 좋겠다는 상부의 지시에 시달리는 중이다. 그런 그가 어느 날 옛 연인의 청첩장을 받게 되고, 예식장 천장엔 하필 자신이 담당했던 바로 그 화재 경보기가 설치되어 있고… 뭐 그런 아이러니가 담긴 스토리. 비슷한 이야기로 <최악의 레이싱>도 참 좋아한다. 자전거를 탈 줄 모르는 주인공이 연인과 함께 자전거를 타기 위해 온갖 과학기술을 동원하는 공학도들의 이야기. 어쩌면 이 작품이야말로 <너티 프로페서>의 21세기 버전이 아닐까.