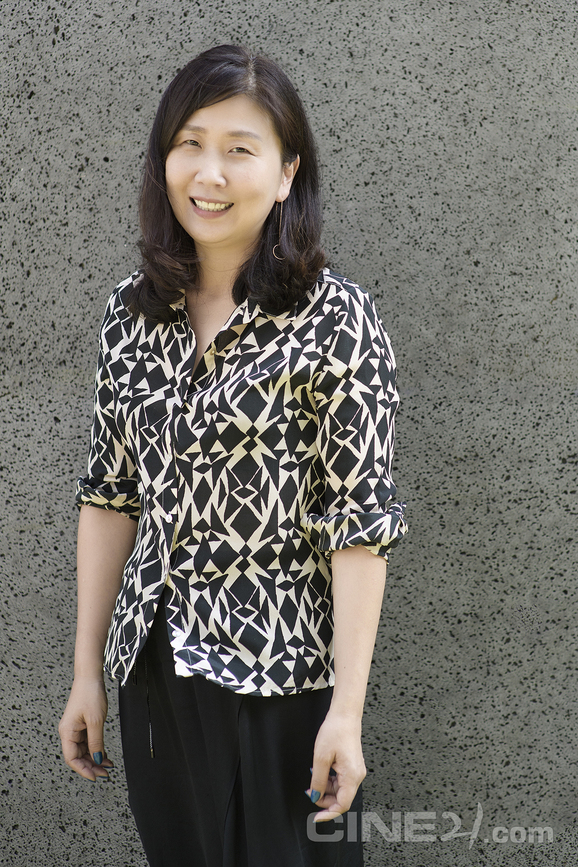

많은 관객이 기다리고 있는 이름난 영화, 혹은 1%의 관객이 좋아해 줄 신선한 영화. 서승희 프로그래머는 두 분류의 영화를 최대한 균형 있게 선정하려 한다. 세계 영화의 주류라 할 수 있는 서남유럽, 중유럽 프로그래머로서의 책무를 잊지 않되 한 명의 시네필로서 소수의 영화 팬들까지 살뜰히 챙기기 위한 노력이다. 상영작을 설명하며 연신 내뱉는 “이 영화를 정말 사랑합니다”란 고백만큼이나 그의 안목에 신뢰감을 주는 말은 없을 것 같다. 덕분에 올해 부산국제영화제의 월드 영화 목록 역시 누구도 실망하게 하지 않을 예정이다.

- 월드 영화를 선정하며 중요하게 고려하는 점은?

= 담당하고 있는 서유럽, 중유럽이 워낙 영화 강국이고 영화제에서 인기 있다 보니 꼭 틀어야 하는 영화들을 먼저 선정하는 편이다. 물론 프로그래머의 주관도 필수다. 올해엔 알랭 기로디의 <노바디즈 히어로>나 알베르트 세라의 <퍼시픽션> 등이 있다. 또 소수의 시네필을 위한 영화도 놓치지 않으려고 한다. 물론 나도 그런 시네필 중 한 명에 포함된다. (웃음) 알 사람은 모두 아는 러시아 거장 알렉산더 소쿠로프의 <페어리 테일>이나 미아 한센 로브의 <어느 멋진 아침>, 프랑수아 오종의 <피터 본 칸트>를 아마 많이들 기다리고 있지 않을까.

- 갈라 프레젠테이션에 초청한 알랭 기로디의 <노바디즈 히어로>, 피에트로 마르첼로의 <스칼렛>이 눈에 띈다.

= 알랭 기로디 감독은 <호수의 이방인>으로 국내에도 많이 알려져 있고, 나 역시도 열혈 팬이다. 최근 프랑스 영화를 보다 보면 약간의 진부한 아카데미즘에 빠져 있다는 느낌을 자주 받는다. 그런데 알랭 기로디는 독학으로 영화를 공부했단 출신 덕인지 이런 아카데미즘이나 엘리트주의가 없다. 그래서 영화가 굉장히 거칠고 특이하면서도 무척 깊고 진솔한 매력이 있다. 올해 베를린 영화제에서 <노바디즈 히어로>를 좋게 봤고 알랭 기로디라면 갈라 프레젠테이션에 주저 없이 초청할만한 감독이라고 생각해서 모시게 됐다. 피에트로 마르첼로 이야기를 하자면 먼저 동료 프로그래머들에게 미안하다. 사무실에서 워낙 피에트로 마르첼로 칭찬을 계속하는 바람에 동료들이 귀가 아프다고 할 정도다. (웃음) 전작 <마틴 에덴>은 이탈리아어로 처음 봤는데도 바로 사랑에 빠져 오픈 시네마에 초청했었다. 물론 예상했지만 국내 반응이 좋아서 참 뿌듯했다. <스칼렛>은 올해 칸 영화제의 감독주간 오프닝으로 감상했다. 특별한 주제 의식이 드러나지 않더라도 영화 자체의 완결성과 아름다움만으로도 최고의 영화라고 부를 만하다. 2번째 장편이니만큼 갈라 프레젠테이션에 초청하기엔 아직 이르지 않을까 하는 주위의 걱정도 있었지만 절대 후회하지 않는다. 이탈리아 영화사에서 거장 계보에 들 만한 위대한 감독이다.

- 또 눈여겨봐야 할 게스트가 있다면

= 해외 게스트를 초청하며 늘 안타까운 건 아무래도 국내에 잘 알려진 인기 게스트에게 이목이 쏠린다는 점이다. 하지만 국내 인기가 꼭 감독의 훌륭함과 비례하지는 않는다. 그런 감독들의 훌륭함을 꼭 소개하고 싶기에 소개를 좀 길게 해보겠다. (웃음) 먼저 언급할 감독은 <씨 유 프라이데이, 로빈슨>의 이란 출신 감독 미트라 파라하니다. 얼마 전 작고한 장 뤽 고다르와 이란의 문호 에브라힘 골레스탄이 나눈 예술론을 영화에 담았다. 고다르의 마지막 모습과 자연스러운 일상, 특유의 괴팍함과 번뜩이는 아이디어를 실컷 볼 수 있다. 감독이 2번의 GV를 가질 예정인데 고다르에 관해 이야기할 수 있는 아주 의미 있는 자리가 될 것 같다. <러브 어페어: 우리가 말하는 것, 우리가 하는 것>으로 한국에 소개됐고, 이번에 <어느 짧은 연애의 기록>으로 초청된 엠마누엘 무레 감독도 만날 수 있다. 에릭 로메르를 잇는 프랑스 감독이라고 생각한다. 섬세하고 미묘한 사랑의 감정을 너무도 잘 그려내는 사람이다. 오픈 시네마에서 상영하는데, 많은 관객이 좋아해야 하는 곳이니만큼 특히 고심해서 선정했다. 또 프랑스의 차세대 여성 감독으로 주목받는 <새턴 볼링장>의 파트리샤 마쥐이나 <그, 그리고 그들의 아이들>의 레베카 즐로토브스키도 언급하고 싶다. 올해 칸에서 심사위원대상을 받은 <칼날의 양면> 클레르 드니도 내한해서 GV를 열기로 했다.

- 플래시 포워드에서 소개될 비아시아권 신작들도 궁금하다

= 알리스 디옵의 <생토메르>는 편집, 미장센, 몽타주 등 영화의 거의 모든 요소가 완벽하게 조화된 작품이다. 호흡이 약간 느리긴 하지만 좋은 영화임은 분명하다. 시네필 관객들에게 꼭 추천하고 싶다. 클레망 코지토르의 <썬 오브 람세스>도 소개하고 싶다. 프랑스 영화에 흔히 등장하는 파리의 멋진 풍경이 아니라 이주민이나 노동 계층이 사는 작은 마을을 배경으로 삼아서 심층 깊게 촬영한 작품이다. <스칼렛>의 피에트로 마르첼로처럼 다큐멘터리로 경력을 시작한 감독들이라 그런지 진지하고 깊고, 예술적인 성취가 두드러지는 영화들이다. 플래시 포워드하면 아무래도 신진 감독들의 영화다 보니 딱히 기대하지 않는 시선도 있다. 하지만 피에트로 마르첼로도 그렇고 최근의 유럽 영화 경향에서는 신진 감독의 첫 번째~두 번째 영화가 중견 감독들의 작품에 전혀 뒤처지지 않을 만큼 수준이 높다. 강하게 자부한다.

- 유럽 영화의 두드러지는 경향이 또 있나?

= 아마 다른 프로그래머들도 비슷하게 언급할 것 같다. 여성 감독들의 수준 높은 작품이 매우 많아졌다. 2019년만 해도 담당 영화 중에 여성 감독의 작품이 6~7편이었는데 올해는 38편 중 14편이다. 몇 년이 지나면 5:5가 될 만큼 큰 변화의 추이다. 또 이 영화들은 단순히 여성 문제를 다루는 것뿐 아니라 아주 자주적이고 능동적인 여성 캐릭터를 많이 등장시킨다. 발렌티나 마우렐의 <내겐 짜릿한 꿈이 있어>는 16세 소녀가 아버지와 겪는 갈등과 애정을 다룬다. 그런데 보통 16세 소녀를 생각하면 떠올리는 이미지와는 완전히 다른 모습으로 그려진다. 스포일러가 될 수 있어서 말을 아끼겠지만, 꼭 보길 추천한다. 감독이 세계의 여러 영화제에 초청됐는데도 부산을 택해줬다. 많이 주목해주길 바란다. 또 마리 크류처의 <코르사주>는 19세기 비엔나의 엘리자베스 황후가 40대를 맞이하면서 여성으로서 겪는 갈등과 고민을 보여준다. 이용철 평론가가 ‘기념비적인 여성영화’라고 할 만큼 훌륭한 영화다. 수산나 니키아렐리의 <키아라>도 중세 시대 수녀가 겪는 억압과 자유의 이야기를 무척이나 흥미롭게 다룬다.