대부분 진실을 알지 못한 채 시작한다. 매거진은 과거의 영광을 잃은 지 오래고, 시네마는 점점 사라지고 있는 것 같다. 하지만 진실이 그렇게 중요한가. 처음 부재중 번호로 전화가 왔을 때 잡지를 만들겠다는 사람들이 서점에 몰려와 수많은 잡지를 뒤적거리던 중이었다. 서점 주인은 무엇이든 알고 있을 것이라는 크나큰 착각을 하고 있는지, 아니면 지푸라기라도 잡고 싶은 심정이었는지 모르겠지만 그들은 요즘 어떤 잡지가 잘 팔리는지, 무슨 잡지가 유행인지, 좋아하는 잡지는 무엇인지 등 끝없이 질문을 던지는 중이었다. 사실 잡지 창간을 앞둔 그들에게 진짜 하고 싶었던 말은 “빨리 도망치세요”였지만 굳이 내색하지 않았다. 모두가 망해서 사라졌다고 생각하지만 사실 거기에도 사는 사람이 있다. ‘여기 아직 우리 살아 있어요.’ 이런 사람들을 만날 때마다 지나간 어제와 달라지지 않는 오늘과 이미 정해져버린 미래의 경계가 있는지 잘 모르겠다. 지금 시대에 잡지를 만드는 사람이, 영화를 보는 사람이 있다고? 사실 이 모든 일들은 꿈일지도 모르겠다.

손님들이 가고 나서 얼마 지나지 않아 두 번째 전화가 왔다. 영화 잡지 편집장이었다. 그는 나에게 ‘잡지와 영화의 흔적과 풍경’이라는 주제로 연재해 달라는 제안을 해왔다.

(사라지고 있는) 영화를 다루는 (쇠락한) 잡지에서 제가 무엇을 이야기할 수 있을까요? (온 힘을 다해 가까스로 ( ) 안에 있는 수식어는 말하지 않았다.) 써보고 싶은 게 있다면 아무거나 좋아요. 정말 아무거나 써요? … 여보세요? 진짜 아무거나 쓰시면 안되고…. 그럼 뭘 쓸까요…. 뭐 잡지나 영화의 흔적이나 풍경 같은 것들 있잖아요…. 네….

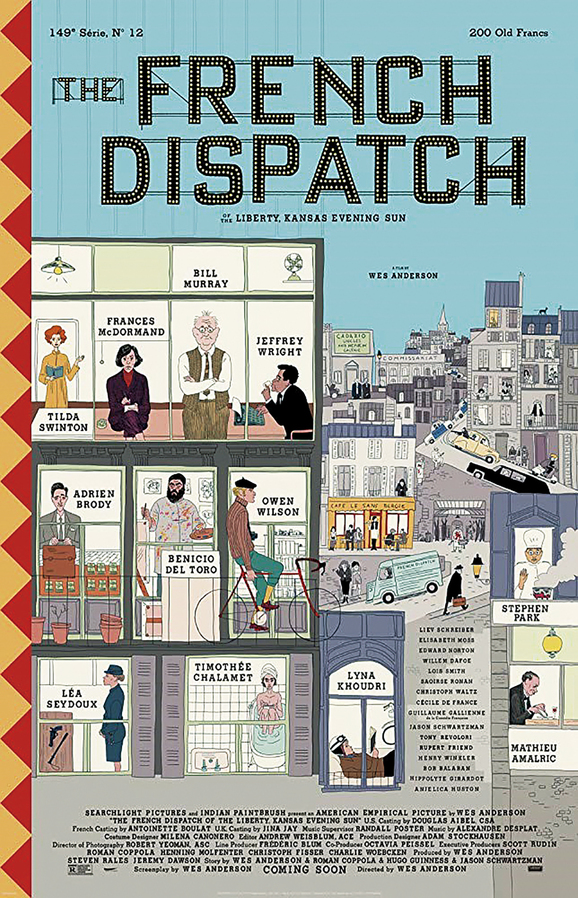

사실 정말로 아무거나 쓰라고 했다면 매거진과 독자 사이에서 형성되는 특이한 관계와 잡지를 읽은 독자가 형성하는 어떤 ‘앎’(savoir)의 문제에 대해 쓰려고 했다. 근데 그건 정말 아무도 관심이 없었을 거 같았고, 그렇다고 이미 인스타그램이나 틱톡 같은 소셜 미디어에 자리를 내준 지 오래임에도 과거의 찬란한 순간을 다시 떠올리며 ‘Make Magazine Great Again’ 같은 뻔한 추억을 되새기는 건 좀 철 지난 패배 선언 아닌가. 그럼 무엇을 써야 할까. <프렌치 디스패치>를 찍을 때 어디서 아이디어를 얻었냐는 <뉴요커>의 질문에 웨스 앤더슨 감독은 처음 영화를 떠올릴 때 하나의 아이디어로는 아무것도 완성되지 않는다고 답한다. 처음에 두 가지 이상의 아이디어를 떠올려야만 비로소 뭐든지 할 수 있다. 그의 인터뷰를 읽으며 글도 비슷하리라 생각했고 퇴근 전까지 아이디어가 하나만 떠오르면 못 쓰겠다고 고사해야겠다고 다짐했지만 다행인지 불행인지 세 가지 정도의 아이디어가 떠올랐다. 첫 번째 아이디어. 특정 스토리를 염두에 두지 않은 앤솔러지 형식.

두 번째 아이디어. 항상 ‘잡지’와 ‘시네마’를 함께 다루는 글을 써보고 싶었다. 장 루이 셰페르의 말처럼 영화나 잡지에 대해 특별한 이야기를 할 자격은 내게 없다고 할 수 있다. 잘 쳐줘봐야 애호가, 정확히는 근방을 머무는 외지인일 뿐이니까. 하지만 과거에 읽은 하나의 기사에 대한 기억은 여전히 나를 사로잡고 있다. “잡지는 외지인에 의해서만 만들어진다.” 이 말은 <뉴요커>를 만든 해럴드 로스가 한 말이다. 보스턴 출신의 해럴드 로스는 외지인만이 뉴욕의 역사를 기록할 수 있다고 말한다. 외국에서는 철물점에서 전구 하나 사러 가는 것조차 박물관에 가는 것처럼 느껴지기 때문에. 잡지를 채우는 건 전문가들일지 모르나 잡지를 만드는 사람은 외지인이어야 한다. 그래야만 그들은 언제나 매혹된 채로, 독자의 시선으로 잡지를 만들 수 있기 때문이다. 어쩌면 외지인만이 비로소 진정한 잡지와 유일한 영화를 만들어낼 수 있는지도 모르겠다.

세 번째 아이디어. 메타 잡지. 잡지와 영화. 그리고 무언가를 만드는 풍경에 대한 이야기. 냉소와 비관. 그리고 어쩌면 증오에 빠져 있지만 여전히 잡지를 사랑하는 사람들. 이 연재를 하는 동안 각 잡지사의 에디터가 되어 한권의 잡지를 만들어볼 작정이다. 이것은 일종의 에디터 연기하기다. ‘앤솔러지 형식’, ‘매거진과 시네마’, ‘메타 잡지’. 이 세 가지 광범위한 개념을 가지고 연재를 시작한다. 어떤 지점에서 잡지와 영화는 쌍둥이처럼 닮아있다. 환상을 제공하고 현실을 강탈한다는 점에서. 또 한 가지 닮아있는 안타까운 사실은 환상을 만드는 사람들도 대부분 환상에 빠진 채 현실을 강탈당하고 있다는 점이다. 심지어 그 환상은 그들의 미래까지 강탈한다. 분명 활자와 필름만이 유일하던 시대에는 그래도 어떤 자긍심이란 게 있었을지 모르지만. 이젠 잡지도 영화도 마음만 먹으면 클릭 한번으로 (심지어 무료로) 어디에서나 볼 수 있는 현실이 도래해버렸다. 과거의 누군가는 원하고 원한 미래이겠지만, 그 미래는 이제 모든 것을 시시하게 만들어버린 것만 같다. 영화도, 잡지도, 이제 우리는 어떤 흔적과 흔적이 되풀이되는 풍경만 보고 있는지도 모르겠다.

그런데도 아직 환상에 빠진 사람들이 있다. 진실을 알지 못하는, 혹은 알고 있지만 모르는 체하는, 그것도 아니면 알면서도 돌진하는 수많은 사람이 끊임없이 나타날 것이기 때문에 매거진도, 시네마도 쉬이 사라지지는 않을 것이다. 우리는 이것을 희망이라고 불러도 괜찮을까. 괜찮을 것이다. 그러니까 우리가 물어야 할 것은 왜 흔적을 좇고 있느냐가 아니다. 그 흔적에 매혹된 채로 어떤 풍경을 바라보느냐다.

참고 자료 <르몽드디플로마티크 코리아> 2021. 7월호, ‘펠리니와 함께 시네마의 마법이 사라지다’ 영화를 보러다니는 평범한 남자 How Wes Anderson Turned The New Yorker Into “The French Dispatch” H. W. Ross An obituary. / New Yorker Dec. 15 1951 Issue