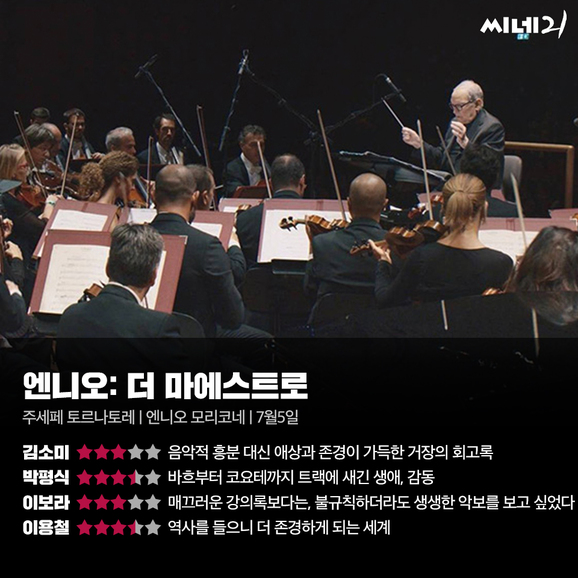

아날로그 메트로놈이 째깍거린다. 연필을 쥔 엔니오 모리코네가 총보 위에 사각사각 기보해나간다. 평생 음악과 일체된 삶을 살았던 그에게 일상은 이토록 단순한 규칙들로 이뤄져 있다. 박자를 듣고, 소리를 상상하고, 악보를 매만지기. <시네마 천국> <말레나>의 감독이자 엔니오 모리코네와 오랫동안 협업한 동료이기도 한 주세페 토르 나토레는 생전의 모리코네와 나눈 대화와 그의 주변인을 인터뷰한 영상을 모아 모리코네에 관한 다큐멘터리를 만들었다.

군악대 트럼펫 주자였던 아버지를 이어 음악원에서 트럼펫을 배웠던 어린 시절, 스승 고프레도 페트라시를 사사했지만 또래에 비하면 작곡 실력이 부진했던 청년 시기, 친구들과 ‘일 그루포’를 결성해 음향 음악에 가까운 실험적 작업에 몰두하던 때까지, 영화는 수많은 푸티지와 다양한 인물들의 진술을 통해 엔니오 모리코네의 과거를 쉼 없이 열거한다. 모리코네는 스파게티 웨스턴 스타일을 확립하는 데 일조하면서 이탈리아 대중가요의 호황을 이끈 유일무이한 창작자로 군림했다. <황야의 무법자> <석양의 건맨> 등 세르지오 레오네와 합을 맞췄던 시기를 비롯해 영화보다 음악을 더 사랑하는 관객을 낳았던 <미션> <원스 어폰 어 타임 인 아메리카> <시네마 천국>을 지나 2015년 <헤이트풀 8>로 아카데미 시상식 음악상을 수상하는 데 이르기까지 늘 동시대 영화음악의 정점에서 반짝였던 모리코네의 필모그래피와 디스코그래피가 끊임없이 배열된다.

클린트 이스트우드, 베르나르도 베르톨루치, 다리오 아르젠토, 존 윌리엄스, 팻 메시니, 잔니 모란디와 퀸시 존스까지 활동 분야와 장르도 각기 다른 이들이 모리코네의 음악이라는 주제만으로 한데 소집되었다. <엔니오: 더 마에스트로>는 진지한 태도에 성실한 데이터를 더해 주인공에게 거대한 후광을 드리운다. 모리코네가 영화음악의 체계와 문화를 선도한 예술가라는 입장에 열중한 나머지 일찌감치 정해진 결론으로 명료하게 수렴하며, 방대한 레퍼런스를 전형적으로 나열한다. <엔니오: 더 마에스트로>가 영화사와 음악사를 종횡무진하면서도 풍부한 역사적 기록물로 느껴지지 않는 건, 다큐멘터리의 중심에 거장이라는 이상적 유형을 상정하고 오로지 그 인물과 관련된 가시적이고 거시적인 결과들만 배합하는 탓이다. 모리코네의 개인사는 오로지 음악이라는 한축에 의해서만 설명된다. 가령 아버지와의 추억이나 아내 마리아 트라비아와의 이야기는 일종의 비화쯤으로 여겨지는 경향이 있다. 아쉬운 구성에도 불구하고 장면을 뚫고 솟아오르는, 익숙하지만 불가항력적인 선율에 귀가 감기고 마는 순간들을 부정하기도 어렵다.

“영화음악에 대한 통념을 뛰어넘은 걸작이었죠.”

지난해 5월 작고한 음악학자 보리스 포레나의 말. 그는 <원스 어폰 어 타임 인 아메리카>를 본 뒤 엔니오 모리코네에게 사과 편지를 쓴 적이 있다. 영화음악을 경시했던 당시 학계가 반성하는 순간이었다.

CHECK POINT

<피아니스트 세이모어의 뉴욕 소네트> 감독 에단 호크, 2016

<엔니오: 더 마에스트로>가 엔니오 모리코네의 삶을 굵직하게 훑는다면, 에단 호크의 <피아니스트 세이모어의 뉴욕 소네트>는 세이모어 번스타인의 소박한 현재에 조심스럽게 다가선다. 두 인물의 성향과 배경, 작업 분야와 산업 내 위치 등은 많은 차이가 있지만, 그래서 두 영화는 전기 다큐멘터리의 상이한 양상을 비교 대조하기에 적절한 거울상으로 보이기도 한다.