줄리어스 로버트 오펜하이머(킬리언 머피). ‘원자폭탄의 아버지’이자 제2차 세계대전을 종전시킨 20세기 미국의 영웅으로 알려진 인물이다. 나치의 맹위가 한창 유럽을 흔들던 1942년, 미 육군 대령 레슬리 그로브스(맷 데이먼)가 오펜하이머를 찾아온다. 핵무기 개발을 위한 맨해튼 프로젝트의 연구책임자로 오펜하이머를 임명하기 위해서다. 자리를 수락한 오펜하이머는 사막 한가운데에 ‘로스앨러모스 연구소’를 설립해 연구를 이어간다. 한편 <오펜하이머>는 거물 사업가이자 미국에너지국 위원이었던 루이스 스트로스(로버트 다우니 주니어)를 중심으로 또 다른 시점의 이야기를 교차한다. 오펜하이머는 2차대전 종전 후 국제적인 핵무기 통제를 지지한 탓에 국가의 미움을 샀고, 이 과정에서 스트로스는 오펜하이머의 족적을 복기한다.

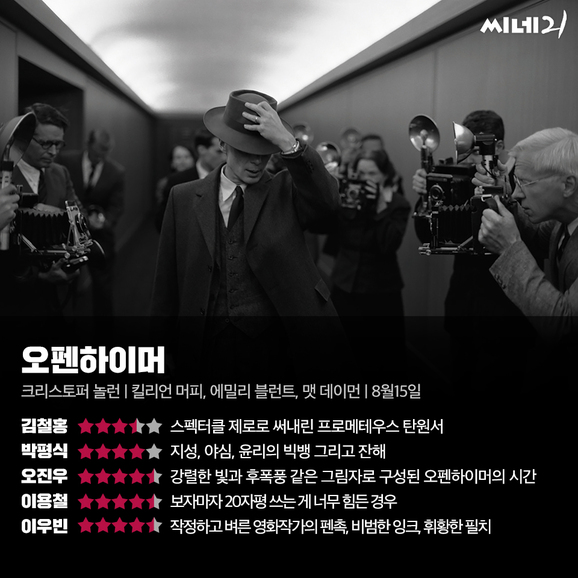

<다크 나이트> <인셉션> <인터스텔라>를 만든 크리스토퍼 놀런 감독의 신작이다. 다만 <오펜하이머>는 세간에 널리 알려진 그의 최근 작품보다는 장편영화 데뷔작인 <미행>이나 출세작 <메멘토>의 결을 떠올리게 한다. 원자폭탄과 2차대전이라는 거시적인 주제를 품고 있지만 영화의 중핵은 오펜하이머라는 한 인물의 신체이자 행적에 있기 때문이다. 영화는 시작부터 오펜하이머의 얼굴과 시선, 표정을 집요하게 따라간다. 그리고 다양한 시계열의 플롯, 흑백과 컬러 화면, 몇개의 화면비를 쉴 틈 없이 뒤섞는다. 한 남성의 과거·현재·미래를 교차하여 커다란 서사적 퍼즐을 맞춰냈던 <미행>과 <메멘토>가 떠오르는 대목이다. 다만 <오펜하이머>의 퍼즐 맞추기는 서사적 반전이나 추리물의 쾌감을 유도하진 않는다. 대신 이것은 진보를 멈출 줄 몰랐던 젊은 과학자의 기개, 사랑의 아픔을 마주하는 인간, 이내 대량 살상에 원조하게 된 국가 영웅의 윤리적 딜레마가 하나의 얼굴에 겹치는 집합의 과정으로 작동한다. <오펜하이머>의 작법이 각기 동떨어진 요소를 가장 촘촘히 엮어내는 방식으로 느껴지는 이유다. 그러니 무엇보다도 놀라운 <오펜하이머>의 사건은 오펜하이머의 온 얼굴을 오롯이 담아낸 킬리언 머피의 존재다. 비쩍 마른 몸에 한껏 예민한 걸음걸이, 유약하면서 강인한 실루엣은 존 포드가 만든 <링컨> 속 헨리 폰다를 연상시키며 배우의 고전적 위력을 내뿜는다.