1986년 하명중 감독이 연출한 <태>는 5공화국 군사정권의 검열에 부딪혀 제대로 된 개봉의 기회를 뺏겼던 비운의 영화였다. 천승세 작가의 소설 <낙월도>를 원작으로 했으며, 주인공 귀덕(이혜숙)과 종천(마흥식)이 인간들의 욕망에 맞서 섬을 지키려는 이야기를 그렸다. 섬의 지주들은 악덕 대금업으로 섬의 자본 흐름을 장악하고 자신에 맞서는 섬사람을 착취하고 죽인다. 그럼에도 주민들은 섬을 떠나지 않고 생명의 뿌리를 이어간다. 올해 11월 한국영상자료원은 <태>를 4K로 복원하여 37년 만에 재상영했고 이를 본 정지영, 이준익, 박찬욱, 정윤철 감독 등이 추가 상영회를 기획했다. <씨네21>은 12월11일에 열린 상영회를 찾아갔다. 상영 뒤에 이어진 관객과의 대화에선 하명중 감독, 정일성 촬영감독, 김영동 음악감독, 마흥식 배우가 회고하는 <태>의 역사를 청취했다.

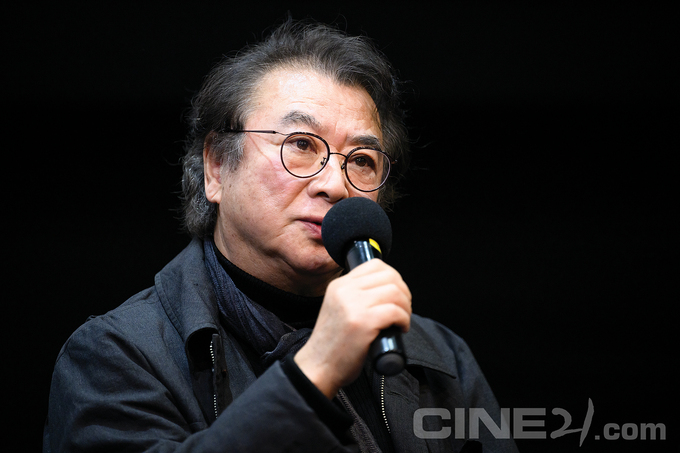

섬의 자태를 광활하게, 인간들의 추악한 욕망을 표면으로 끌어낸 정일성 촬영감독의 촬영은 <태>라는 영화에 방점을 찍었다. 그리고 정일성 촬영감독은 관객들에게 “영화가 예술이란 개념 없인 촬영을 해본 적도 없고, 해서도 안된다”라는 가르침을 안겼다. 그는 영화에 임하는 세 가지 원칙으로 “리얼리즘, 모더니즘, 형식”을 꼽으며 “특히 형식을 가장 중요히 여겼고, 하명중 감독의 의도를 표하기 위해선 <태>가 영상미를 통한 시네포엠이 되어야겠다”라고 설명했다. “나라에 국격이, 인간에게 인격이 필요하듯 영화에도 격조가 필요”하다며 평생 138편의 영화를 찍어온 그의 예술론이 <태>에 고스란히 담겨 있다.

예술을 위해선 기술도 필수였다. “한컷을 빼고 모두 노출 부적합 촬영을 했다. 화면의 블랙을 살려 갯벌의 색감을 느끼게 하고 섬을 신비하게 탈색하려는 목적”이었다. 그리고 회심의 마지막 한컷, 섬 전체를 비춘 숏엔 “노출 과다를 2배로 설정”해서 섬의 환상성을 극대화했다.

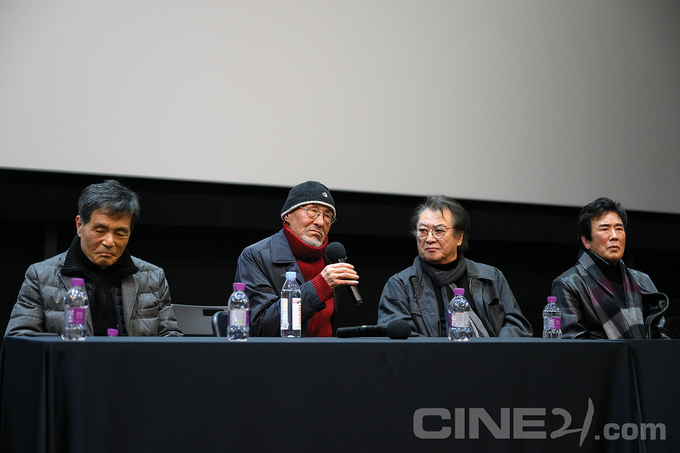

김영동 음악감독, 정일성 촬영감독, 하명중 감독, 마흥식 배우(왼쪽부터).

김영동 음악감독, 정일성 촬영감독, 하명중 감독, 마흥식 배우(왼쪽부터).

외딴섬에서 찍은 <태>의 제작 환경은 고난스러웠다. 정일성 촬영감독은 스테디캠을 쓰기 힘든 상황이니 달리기 장면 같은 역동적인 컷도 모두 핸드헬드로 작업했다. “하명종 감독, 정말 독종이더라. 꼭 핸드헬드로 찍어야 한다고 하더라”라며 웃음지었다. 마흥식 배우는 “1~2달을 섬에 있었다. 밥 한끼 먹으려면 섬을 1시간 올라가고, 촬영하러 다시 30분 내려가야 했다”. 그렇지만 “다들 좋은 영화라는 확신”을 가지고 버텼음을 강조했다.

김영동 음악감독은 <태>를 만들 당시 30대 초중반의 젊은이였다. “독일에서 유학할 때 하명중 감독의 제안이 있었고, 공부도 하기 싫고 하니 도망치듯” 영화에 참여했다. 이어서 그는 “<태>가 끈질긴 우리 민족의 힘, 저력, 그리고 정일성 촬영감독의 말마따나 우리나라의 ‘격조’를 표현한 작품”이라며 “여기에 우리나라의 국악을 조화한다면 좋지 않을까란 생각”이었다고 밝혔다.

80년대 한국을 축약한 낙월도의 의미하명중 감독은 “영화 속 낙월도는 당시 한반도의 상황을 은유”했음을 밝혔다. 폭압적인 정치 체제가 대놓고 혹은 은밀히 민중을 억압하는 상황이 이어진다. 인물 설정도 비유적이다. 예컨대 섬의 무당인 만신은 권력자에 붙어 민중을 속이던 언론계를 빗댄 인물로 해석된다. 그리고 하명중 감독은 <태>라는 제목의 의미에 대해 “태가 이어지는 게 아니라 끊어져야만 새 생명이 태어난다고 생각했고, 이것이 바로 개혁이며 우리나라의 탄생을 말하는 희망”이었다고 설명했다. 원작에선 종천이 결국 기득권에 굴복하고 종속된다.

하명중 감독은 “지금 시대에 그래선 안되겠단 마음으로 결말을 변경”했고 “당시 정권이 영화의 결말을 민중이 봉기하겠다는 뜻으로 읽어 문제 삼은 것”이라고 기억했다. 이후 하명중 감독은 독일, 프랑스 등을 순회하며 <태>를 해외에 소개하기 위해 백방으로 움직였다.