알람 방송이 요란하게 울리고 ‘잭슨의 별’의 지옥 같은 하루가 반복된다. 레인(케일리 스페이니)은 ‘웨이랜드 유타니’ 회사에 점령당한 이곳에 징용된 하급 농부다. 전염병으로 부모를 잃은 그녀가 의지할 데라곤 아버지가 남겨놓은 인조인간 앤디(데이비드 존슨)뿐이다. 간신히 할당 시간을 채운 기쁨도 잠시, 회사는 자유를 꿈꾸던 그녀에게 할당량이 추가로 배정됐다는 절망적인 소식을 전한다. 억울해하던 그녀는 또 다른 피지배층 타일러(아치 르노)의 연락을 받는다. 우주에 표류 중인 퇴역 함선을 발견했으니 함께 고향 ‘이바가’로 돌아가자는 은밀하고도 거절할 수 없는 제안. 기약 없는 이동 허가를 기다리다 지친 여섯 청춘들은 끝내 버려진 함선에 도달하는 데 성공한다. 고향에 도달하기 위해 9년 동안 동면이 필요한 것을 알게 된 그들은 근처 냉각실에서 부족한 연료를 찾는 데 성공한다. 하지만 그 과정에서 오랜 시간 잠들어 있던 난폭한 고지능 생명체를 깨우고 만다. 이어 생존을 위한 처절한 사투가 벌어지고, 탈출을 꿈꾸는 레인과 크루원들은 인조인간 과학 장교 룩(대니얼 베츠)에게 감춰왔던 함선의 비밀을 듣게 된다.

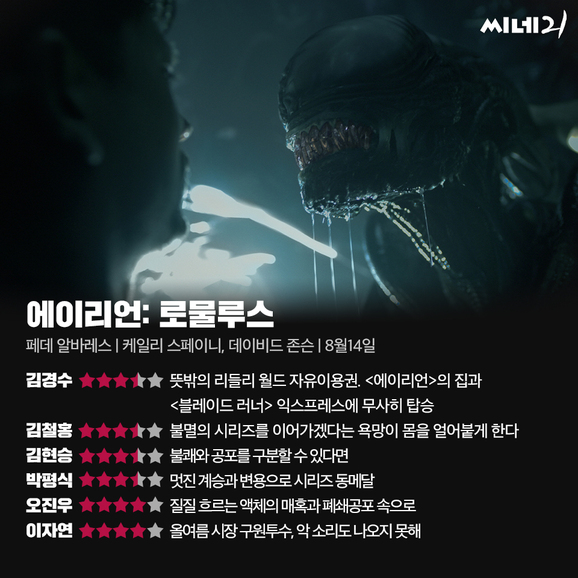

시리즈의 일곱 번째 작품인 <에이리언: 로물루스>는 리들리 스콧 감독이 연출한 첫 번째 <에이리언>과 제임스 캐머런 감독의 작품 사이 시간대를 다룬다. 광활한 우주의 이미지로 막을 올린 영화는 웅장하고 영험한 음악을 가로질러 ‘완벽한 유기체’의 새로운 희생양이 될 인물들에 도달한다. <맨 인 더 다크>를 연출한 페드 알바레스 감독은 오랜 시리즈의 팬임을 증명하듯 방대한 세계관의 작은 요소 하나하나까지 충실히 계승한다. 인류는 과학이 그들 자신과 망가진 지구를 구원해주리라는 낙관주의에 사로잡혀 있다. 그리고 매 시리즈가 그러했듯, 기술 발전을 맹신하는 과욕은 돌이킬 수 없는 재앙으로 이어진다. 이 아비규환 속에서 손쉽게 딜레마를 헤쳐나가는 인조인간에 비해 인간은 “합리적인 선택조차 많은 감정을 거쳐야 하는” 나약한 존재로 그려진다. 영화는 비교적 평탄한 연출로 안전한 길을 택했다. 하지만 그러면서도 감독의 주특기인 숨 막히는 정적을 적극적으로 활용하여 우주공간과 폐쇄된 우주선 내부에 긴장감을 조성한 것이 인상적이다.

다만 감독의 전작 <맨 인 더 다크>에서 느꼈던 당혹스러울 정도의 불쾌감이 이번 작품에서 느껴지는 것도 사실이다. 알을 깨듯 숙주의 배를 가르고 깨어나는 괴수의 형상은 영화 역사상 가장 끔찍하고도 매혹적인 복통의 시작을 알렸다. 하지만 ‘잉태’의 공포에 사로잡혀 온몸을 파르르 떠는 여성 피해자와 그녀 앞에서 흉측한 미소를 보이며 포효하는 포식자를 보고 있노라면 이것이 정말 마음 편히 보고 즐길 수 있는 바람직한 엔터테인먼트의 모습이 맞는가 하는 의문도 든다. 불쾌감을 공포의 일종으로 받아들인다면 <에이리언: 로물루스>는 분명 팬들이 고대했던 시리즈의 다음 발자국에 걸맞은 작품임이 틀림없다. 불쾌감과 공포를 구분할 수 있다면, 생존 욕구가 가져다주는 박진감보다 왜곡된 욕구의 분출에 가까운 감독의 악취미가 반영되었음을 부정할 수 없다.

<close-up>

주인공 크루가 도착한 함선에는 주기적으로 중력을 생성하는 장치가 설치되어 있다. 중력과 무중력 상태를 넘나드는 공간 설정은 언뜻 가벼운 슬랩스틱을 위한 재료로만 여겨질 수 있다. 우주 SF 장르에서 자주 등장하는 이 장치의 진가는 고요함과 생존 본능이 교차될 때부터 본격적으로 발휘된다. <에이리언: 로물루스>에서 가장 창의적인 장면 중 하나에도 비중 있게 등장하니 눈여겨보는 편이 좋다.

check this movie

우주공간을 담은 영화 대부분은 스탠리 큐브릭에게 일정 부분 빚지고 있다. 방향감각을 상실하게 만드는 체험의 미학, 생사를 오가는 사투와 생존에 반하는 목표를 우선시하는 인공지능까지. <에이리언> 시리즈 역시 마찬가지다. 두 영화에서 극단적인 상황이 닥쳤을 때 나타나는 인간상을 비교하는 재미가 제법 쏠쏠하다. 인류가 결코 도달할 수 없는 우주 차원의 진리를 그리는 방식도 함께.