몇년 전 <라디오스타>에 출연한 싸이가 말했다. 자는 동안의 세상이 궁금해서 잠을 잘 못 자겠다고. 그 말을 들은 김국진과 윤종신이 염소처럼 ‘메헤헤’ 웃었다. 내가 판단하기에 그건 약간 선을 긋는 웃음이었다. 싸이의 저 증상은 뭐랄까, 불안으로 여기면 한없이 위로할 만한 일이지만, 성향으로 보자면 왠지 경계하고 싶은 속된 마음이었으니까. 더군다나 ‘속된 것’이 정체성인 ‘속세형 아티스트’ 싸이의 말이었으니, ‘점잖음’의 미덕을 아는 90년대 연예인들에겐 다소 공감해주기 어려운 감정이 아니었을까? 또 한번 이렇게 멋대로 짐작해본다.

21세기의 시작과 동시에 유행한 풍조가 ‘엽기’였다는 사실은 여전히 잔잔한 충격으로 남아 있다. 물론 당시엔 전혀 충격적이지 않았다. 초등학생들이란 시대에 의문을 품는 존재가 아니라 시대가 그대로 반영되는 결과적 존재 아닌가. 나는 한명의 작은 ‘엽기’로서 ‘엽기토끼’가 그려진 노트를 사고, <바부! 코리아>에 접속해 ‘노란국물’ 영상을 보고, <딴지일보>가 만든 괴상한 기사들을 읽으며 아기 염소처럼 ‘메헤헤’ 웃었다. 돌이켜보면 특별히 ‘엽기적’이라고 할 만한 것들은 아니었다. 각각 ‘추하다’, ‘혐오스럽다’, ‘발칙하다’라는 표현이 더 적합했다. 다만 ‘엽기’는 그 표현들을 하나로 묶어주었다. ‘상식적이지 않은’, ‘거부감이 드는’, ‘받아들이기 힘든’ 모든 것의 총칭으로.그 시기에 데뷔한 싸이는 시대를 타고난 연예인이었다. ‘나 완전히 새 됐어’라는 그의 노랫말은 상식적이지 않았고, 땀을 바가지째 흘리며 추는 우스꽝스러운 춤은 거부감이 들었다. 퉁퉁한 외모와 둔탁한 체형은 가요계에선 쉽게 볼 수 없는 낯선 것이었고, 저돌적인 언변과 공격적인 태도는 종종 무례하고 불쾌했다. 게다가 자신의 이름을 ‘싸이코’(PSYCHO)의 ‘싸이’(PSY)라 하며 ‘미친놈’을 자처했으니 그는 그야말로 ‘엽기’의 조건을 모두 충족한 ‘시대의 슈퍼스타’였다.

싸이의 가세로 인해 ‘엽기’는 기존의 고루한 문화를 규탄하는 실로 저항적인 의미를 가지게 되었다. 그러나 그런 그의 저항은 대부분 ‘여성’과 ‘섹스’에 관한 터부를 깨는 데 치중되어 있었는데, 그중 1집과 2집은 가히 혁명이라 할 수 있었다. ‘비싼 거 밝히고 돈만 따지는 년’ , ‘즐길 줄 모르는 내숭 떠는 년’, ‘여러 남자랑 자고 다니는 걸레 같은 년’ …. 한 앨범에 트랙이 14개인데 그중 11개 곡이 ‘쌍년’들을 더럽다고 집요하게 꾸짖는 내용이었다! 골자가 똑같은 가사가 다양한 변주를 통해 한 앨범을 채우고 있었으니 데뷔하기 전까지 그에게 얼마나 힘든 역경이 있으셨는지 굳이 파고들지 않아도 마음 깊이 이해할 수 있으리라. 이 얼마나 참된 가르침인가? 여자를 ‘쌍년’, ‘화냥년’이라 불러대는 것은 한국의 전통적 문화나 다름없는데 굳이 그것을 싸워 쟁취하시어 저항에는 진보적 가치만 있는 것이 아님을 몸소 깨우쳐주셨고, 덕분에 비로소 ‘엽기’를 자처하는 모든 혁명적 콘텐츠가 남성의 전유물임을 알게 하셨으니 어찌 그 은혜를 기리지 않을 수 있겠는가? 한명의 ‘아기 엽기’였던 나는 날로 계몽하였다. ‘노란국물’이 일본에서 만든 페티시즘 포르노의 한 장면이라는 것도, 매일 드나들던 ‘엽기 사이트’의 ‘야짤게시판’에 아무렇지 않게 불법 촬영한 사진이 올라오는 것도, 부정한 권력을 조롱하던 남자들이 권력자와 여자를 한데 묶어 조롱하고 있다는 것도 모두 감추어진 적 없는 사실이었다. 그러니까 ‘엽기’ 문화에서 여성은 거부감이 드는 존재, 즉 ‘엽기’ 그 자체였으며 ‘엽기’ 문화를 즐기는 이들 중 자신을 스스로 ‘엽기적’ 존재로 여기는 이는 아무도 없었던 것이다.

바야흐로 ‘엽기토끼’가 여성 연쇄살인범을 추적하는 상징적 단서가 된 2024년, 나는 ‘여자=엽기’라는 공식을 반추하다 자연스레 <엽기적인 그녀>(2001)를 떠올린다. 2000년대 모든 소녀를 매료시킨 전지현이라는 절대적 존재에 가리워져 그 수상함을 제대로 파헤칠 수 없었던 주인공 ‘그녀’. 이름조차 없어서 ‘그녀’라고 불러야 하는 그 캐릭터는 아무리 생각해도 엽기적인 구석이 전혀 없는 평범한 인물에 불과했다. 술에 취해 지하철에서 구토를 하고, 주사를 부리며 엉엉 울고, 장난처럼 애인을 때리고, 탈영한 군인을 훈계해서 돌려보내고, 괴팍한 SF 시나리오를 쓴다. 아무리 생각해도 한국영화 속 남자주인공이 가진 기본적인 설정에 불과하지 않은가? 어째서 ‘그녀’가 하니 바로 ‘엽기적’이라는 수식이 붙는 것인지, 어째서 여자란 이리도 ‘엽기’가 되기 쉽단 말인지.

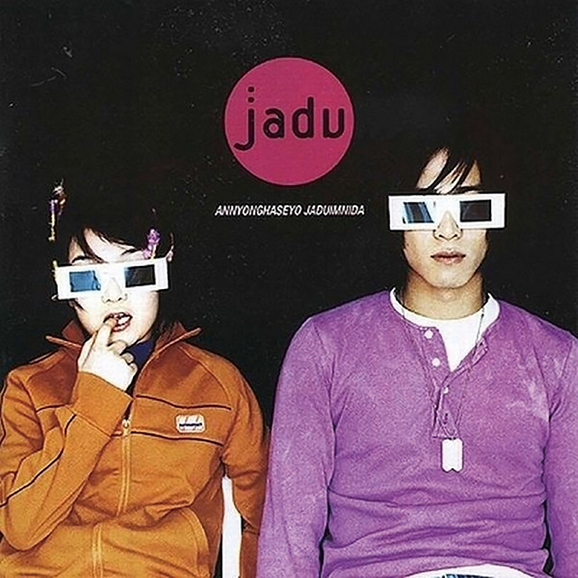

그렇게 전지현의 독보적 아름다움이 ‘엽기’란 말을 상큼하게 버무리고 있을 때, 가요계에는 그런 미화를 거부하며 진짜 엽기적인 그녀, ‘자두’가 등장했다. 그의 데뷔는 ‘여자 싸이’라는 타이틀과 함께였다. 음악도, 창법도, 외모도 뭐 하나 비슷한 것이 없었지만 ‘마케팅적’으로 그는 ‘여자 싸이’였다. 물론 미인형이 아닌 외모나 유쾌한 노래 분위기를 이유로 든다면 아주 게으르게 분류했을 때 같은 계보로 묶을 수도 있겠지만, 조금만 자세히 들여다보면 알 수 있지 않은가? 그와 싸이는 공통점이 많지 않다. 하지만 그럼에도 자두는 ‘엽기’였다. ‘못난이 인형’ 같은 여자가 형광색 파자마를 입고 고래고래 소리를 지르며 전 연인을 그리워한다는 이유만으로.

자두의 데뷔곡 <잘가>는 아름답다 못해 가슴이 미어지는 록 발라드다. 노래는 ‘너 없이도 살 수 있어 잘 가라 잘 가!’ 하는 시원한 내레이션으로 시작하지만, 노래의 화자는 떠나는 연인을 잡지도, 막지도 못해서 ‘잘 가’라는 말만 반복하는 비련에 빠진 여자다. 무대 위 자두의 비주얼은 그런 슬픔을 표현해내기에 적합했다. 갑자기 이별을 통보받은 여자가 옷을 갖추어 입을 시간이 어디 있나? 집에서나 입는 유치한 추리닝을 입고 퉁퉁 부은 눈을 가려줄 커다랗고 못생긴 선글라스를 쓸 수밖에. 나의 모든 이별 장면에서 나는 늘 저런 행색이었다. 이게 엽기적인가? 글쎄. 자두의 무대에서 엽기적인 것은 오직 하나. 그 거추장스러운 컨셉을 두르고도 전혀 위축되지 않는 그의 엄청난 성량뿐이었다.

며칠 전 경북 김천에서 열린 김밥축제의 백미는 자두의 <김밥> 무대였다. 자두로 유명한 고장에서 열린 김밥축제에 <김밥>을 부르는 ‘자두’라니. 웬일로 아귀가 딱딱 맞아떨어졌다. 10만명이 몰렸다는 행사 현장에 직접 가진 못했지만 그 무대만큼은 꼭 보고 싶어서 영상을 찾았다. 참한 모습으로 나타난 그는 자신의 히트곡을 모두 재즈로 편곡해 불렀다. 카랑카랑한 음색과 특유의 활력은 여전했으나 아무래도 원곡이 주는 맛이 없다 보니 조금은 맥이 풀렸다. 하지만 영상 속에서 자두는 계속해서 들뜬 호흡으로 관객의 호응을 유도하고 있었다. 명랑하고 산만하게 무대를 뛰어다니는 그를 계속 바라봤다. ‘여자치곤’ 지나치게 큰 목소리, ‘여자치곤’ 다소곳하지 않은 직임, ‘여자치곤’ 크고 넓은 넉살. 맙소사. 자두는 ‘엽기’가 맞았다. 세상이 그를 ‘엽기’라 부른 것은 형광색 천 쪼가리를 두른 외형이 아닌 이 기운 때문이었겠구나. ‘상식적이지 않고’ , ‘거부감이 들고’ , ‘받아들이기 힘든’ 그 모든 요건을 충족한 ‘엽기’ , 아니 ‘여자’로서.