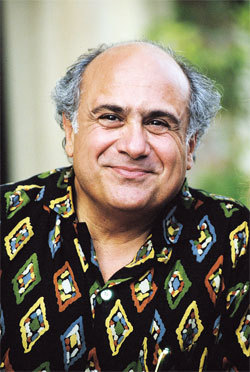

“난 유전적 쓰레기야.” <트윈스>에서 대니 드 비토는 아놀드 슈워제네거와 자신이 쌍둥이 형제라는, 만우절 농담 같은 출생의 비밀을 접한다. 아놀드는 현대의학의 승리고, 자신은 그가 버린 열성인자로 똘똘 뭉친 부산물이라는 것이다. 이건 즐거운 경험이 아닐 것이다. 홀쭉이와 뚱뚱이식의 ‘극과 극’ 커플에서 완벽남의 파트너로 지목당하는 일. 그런데 이 남자, 영화 안에서도 밖에서도 실망하기는커녕 ‘보태준 거 있수?’라고 따져 물을 태세다. 하긴, 그는 천하의 배트맨 앞에서 “내 얼굴을 질투했지? 넌 가면 쓴 신세니까”라고 뻐기던, 뻔뻔스런 남자가 아닌가.

“152cm. 컨디션이 좋은 날 그 정도다. 그러니 내가 ‘키 작은 남자’를 연기하지 않기란 불가능하다. 선량한 희생자가 아니라 추잡하고 왜소한 남자를 도맡아 연기하는 건 그런 이유다.” 대니 드 비토의 매력은 그 뻔뻔함 또는 당당함이다. 산전수전 다 겪으며 거칠고 어두운 인생을 살아온 그의 분신들은 걸핏하면 방방 뜨는 통에 사고도 자주 치지만 그만큼 수습도 잘한다. 비슷한 외모 때문에 많은 이들이 헷갈려 하는 조 페시와 그가 다른 점은 대개 조직의 ‘브레인’ 역할을 해왔다는 사실. 남의 등치는 데 일가견이 있지만, 결정적인 순간엔 그들을 지원하는 양심과 의리도 있다. 어둡고 기괴한 영화를 선호하는 취향도 두드러진다. 이 모든 특징들을 <빅 피쉬>에서 발견할 수 있다. 적당히 착취하고 적당히 배려하는 서커스 단장. 보름달 뜨는 밤이면 외로움에 몸부림치는 한 마리 늑대로 돌변하는 그의 비밀 앞에, 역시나, 무릎을 치게 되는 것이다(심지어 그는 <프렌즈> 마지막 시즌에 출장 ‘스트리퍼’로 깜짝 출연했다).

대니 드 비토는 작고 통통한 몸매 때문에 배우 초년병 시절을 무료하게 보냈지만, 70년대 후반 TV드라마 <택시>에 출연하면서부터 할리우드에서 가장 바쁜 영화인이 됐다. <택시>에 출연하던 당시, 이미 몇몇 에피소드를 연출하기도 한 그는 그간 꾸준히 연출(<장미의 전쟁>)과 제작 활동을 겸해 왔다. <청춘 스케치> <펄프 픽션> <조지 클루니의 표적> <맨 온 더 문> <에린 브로코비치> 등은 그가 프로듀서로 나섰기 때문에 만들어질 수 있었던 작품들. 젊은 시절, 피스타치오 봉지를 들고 뉴욕 뒷골목의 시네마테크에 살다시피 했던 영화광으로서의 공력이 슬슬 발휘되고 있는 것이다. 이러고보니 할리우드에는 “좋은 시나리오=대니 드 비토가 찍은 시나리오”라는 공식이 생겼다. 그의 호출에 “나중에 통화하지요”라고 튕길 만큼 간 큰 배우나 감독은 없다는 말도 있다. 식상한 표현이지만, ‘작은 거인’은 지금의 그에게 딱 어울리는 수사다. ““어둡고 기괴한 영화는 아이들에게도 이롭다. 어둠을 알아야 빛을 알지.” 배우로서, 감독으로서, 제작자로서 대니 드 비토가 보여줄 어둠, 그리하여 우리가 깨닫게 될 빛은 어떤 것일지, 기대와 우려 속에서 우리의 기다림은 계속될 것이다.