그리스 여행자의 입을 빌려 본 풍경들이 테오 앙겔로풀로스의 영화엔 없다. 찬란한 문화유산이 보이기는커녕 검지가 잘린 손의 조각만이 방향을 잃은 그리스를 말할 뿐이며, 햇살과 지중해가 아닌 안개와 비와 눈이 쓸쓸함과 고독감을 불러일으키곤 한다. 게다가 그가 천착하는 그리스의 근·현대사는 우리에게 낯설기만 한데, 이윽고 느린 트래킹 숏이 끝없이 이어지고 멀리 윤곽만 보이는 배우들이 침묵을 지킬 때면 지루함의 공포가 밀려온다는 말이 나올 만하다. 이러한 앙겔로풀로스의 특성이 두드러진 전작들에 비하면 <비키퍼> <안개 속의 풍경> <영원과 하루>는 그나마 접근이 쉽다. 그의 영화에서 누가 역사로부터 자유로울 수 있을까마는 세 영화는 개인의 이야기로 옮아간 편이며, 주연을 맡은 국제적인 배우들의 표정에선 그 속내가 어느 정도 짐작되니 말이다. 세 영화는 겨울과 봄에 길을 떠났으나 여름에 도착하지 못한 사람들의 이야기다. 벌꿀을 채집하는 노인은 어린 소녀에게서 부질없는 사랑을 발견하고(<비키퍼>), 나이 어린 남매는 부재하는 아버지를 찾아 그리스를 종단하며(<안개 속의 풍경>), 영원한 아름다움과 진실을 갈구하던 노시인은 과연 그에게 내일이 있을지 불안해한다(<영원과 하루>). 사랑과 신과 미래의 침묵에 침묵으로 항거하는 그들의 갈망에 구원은 요원하게만 보인다. 결국 떠도는 자의 노래로 남을 세 영화의 결말은 죽음의 메타포와 연결된다. 하지만 감독은 노쇠한 그리스의 현실 앞에 실낱같은 희망을 남겨둔다. 벌꿀치기의 떨리는 손놀림과 남매가 부여안은 커다란 나무와 노시인이 창을 열어 맞이한 순간은 각자 구조 요청의 신호, 믿고 의지할 존재, 사랑의 영원함을 의미하고 증명한다. 그리고 그들과 동행하는 떠돌이 소녀와 유랑극단의 청년과 알바니아 난민 소년에게서 그래도 살아가야 할 현실과 포기할 수 없는 미래가 읽힌다.

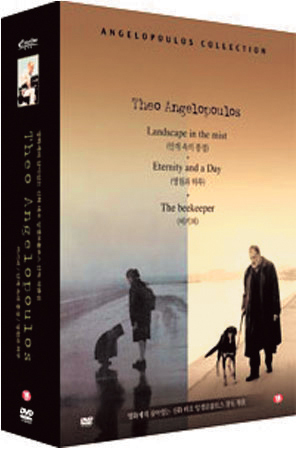

<테오 앙겔로풀로스 컬렉션>은 타자에겐 존재하지 않았던 그리스의 역사와 영화의 시간을 성찰하고 창조했으며 이제 카메라로 사색하는 거의 유일한 감독으로 남은 앙겔로풀로스의 세계를 접할 소중한 기회다. 흩어진 제작사들과 접촉해 컬렉션을 구성한 제작사의 노력을 칭찬할 일이다. 하지만 화질과 음질은 기대보다 못한데, 특히 <비키퍼>의 경우 화면비율 문제는 차치하더라도 영상의 왜곡이 심해 보기에 불편하다. 부록으로는 앙겔로풀로스가 2004년 방한 당시 관객과 나눈 대화(48분)를 예고편과 함께 수록해놓았다.