<아버지의 깃발> Flags of Our Fathers

<이오지마에서 온 편지> Letters from Iwo Jima

새로운 전쟁영화가 없을 거라 생각했을 때 <라이언 일병 구하기>와 <블랙 호크 다운>이 나왔다. 두 영화는 전쟁영화를 미적 차원에서 바라보게 만들었다. 그런데 거대한 스펙터클이 오감을 만족시킬수록 전쟁은 초현실적인 대상으로 바뀌었고, 뛰어난 영상미에 탄성이라도 지를라치면 괜히 죄의식을 느껴야 했다. <아버지의 깃발>에서도 <라이언 일병 구하기>의 일부 장면이 연상되기는 하지만, CG를 입힌 영상은 60년 전에 만들어진 <이오지마의 모래 언덕>의 전투장면보다 날것의 느낌이 오히려 덜한 게 사실이다. 그래서 전투장면을 통해 뭉클함을 얻고 싶은 사람에겐 <아버지의 깃발>과 <이오지마에서 온 편지>가 어울리지 않는다. <아버지의 깃발>과 <이오지마에서 온 편지>의 감동은 타자의 전투를 바라보는 데서 나오는 게 아니라, 참전 병사의 시선으로 전쟁을 대할 때 전해진다(촬영감독 톰 스턴은 “크레인을 사용한 객관적 숏보다 개인의 시점에서 주관적 숏을 담아내려고 노력했다”고 말했다). <이오지마의 모래 언덕> 같은 낭만적인 영웅담(클린트 이스트우드는 각색을 맡은 폴 해기스에게 존 웨인 스타일은 싫다고 했다)은 물론, 그와 반대로 극렬한 반전영화인 <들불>의 자연주의적인 묘사와도 거리를 두면서, <아버지의 깃발>과 <이오지마에서 온 편지>는 그렇게 사실성을 획득했다. 그러나 한국에서 <이오지마에서 온 편지>는 개봉되지 못했다. 그것이 비상업성 때문인지 한국인의 상처 때문인지 알 수 없으나, 어쨌든 우리는 스크린에서 두 영화를 동시에 감상할 기회를 놓친 것이다. <아버지의 깃발>이 수리바치산에 깃발을 꽂은 미군 병사의 이야기라면, <이오지마에서 온 편지>는 그 산에서 밀려나 섬의 북쪽으로 몸을 피해야 했던 일본군 병사의 이야기다. 그들의 고통과 기억이 얼마나 다른지, 그리고 어떻게 만나는지 비교 체험할 기회는 이제 DVD의 차례로 넘어왔다. 유달리 반가운 DVD다(다만 <이오지마에서 온 편지>는 소장판으로 선보이는 박스세트에만 들어 있다).

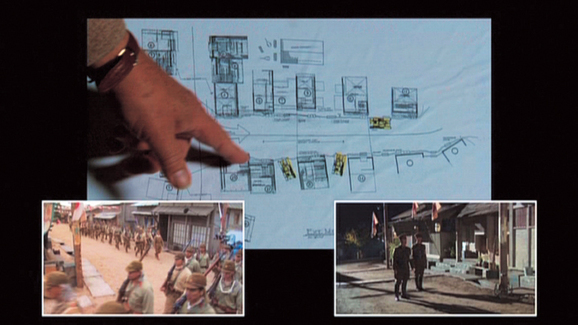

DVD의 영상과 소리는 둘 다 우수하지만, 푸른색 톤을 잘 살려낸 <아버지의 깃발>의 영상이 어두운 장면이 많고 노란색을 기조로 한 <이오지마에서 온 편지>의 것보다 좋아 보인다. 현장에서도 말이 적은 이스트우드에게 간략한 영화소개(5분) 외에 음성해설을 기대하진 말자. 각각 ‘서사극의 제작’(30분)과 ‘붉은 태양, 검은 모래’(21분)라 이름 붙여진 메이킹 필름은 제작진과의 인터뷰로 구성됐다. 연기의 진실함을 우선시하는 이스트우드가 스스로도 신의를 지키는 인물임을 스탭들의 말을 빌려 알 수 있다. 한 예로 그와 오랫동안 일한 미술 책임자 헨리 범스테드와 캐스팅 담당 필리스 허프먼은 두 영화를 유작으로 남기고 죽었는데, “이스트우드가 아니라면 아흔살의 나이에 이렇게 일하지 않았을 거다. 매 순간이 만족스러웠다”는 범스테드의 말에 감독에 대한 신뢰가 가득하다. <아버지의 깃발>의 부록- 원작과 각색(17분), 여섯 명의 용감한 사나이(20분), 깃발을 세우며(3분), 시각효과(15분), 과거를 돌아보다(10분)- 이 이오지마 전투와 깃발을 세운 여섯 병사를 주로 다룬 반면, <이오지마에서 온 편지>의 부록- 배우에 관해(19분), 스틸 모음(4분), 일본에서 가진 월드 프리미어 현장(16분)과 기자회견(25분)- 은 이스트우드 자신이 “알아듣지 못하는 언어로 영화를 찍는 건 흥미로운 도전이었다”라고 언급한, 특이했던 제작 환경을 돌아본다. 이스트우드는 영화소개에서 “나는 이야기를 할 뿐, 해석은 관객의 몫이다”라고 밝혔다. 영화의 비평을 읽거나, DVD의 부록을 보기에 앞서 두편의 영화를 나란히 감상할 것을 권하는 바다. 그러니까 미국판 박스세트에 들어 있는 다큐멘터리 두편이 판권 때문에 한국판에는 실리지 못한 것에 대해 그리 개의치 말기를.