“나는 TV에 나오는 맛집이 왜 맛없는지 알고 있다.” 전주영화제에서 관객상을 받은 <트루맛쇼>는 이런 대사로 시작한다. 이 영화를 찍기 위해 감독은 직접 일산에 식당을 차렸다. 듣자하니 식당의 내부는 ‘몰카 친화적’ 인테리어로 디자인됐다고 한다. 곳곳에 숨은 몰래카메라는 맛집이 탄생하는 방송의 창세기를 보여준다. 물론 거기에는 방송을 위해 동원된 손님이 음식 맛을 보고 감탄하는 장면도 포함된다. 감독은 말한다. “내가 보여주고 싶은 건 미디어다. ‘맛’의 프레임으로 본 미디어의 본질이다.”

<트루먼쇼> vs <트루맛쇼>

감독의 말대로 <트루맛쇼>는 “<트루먼쇼>의 한국판 리얼리티 버전”이다. <트루먼쇼>의 메시지는 우리가 들어 사는 세계란 언론이 만들어낸 가상에 불과하다는 것이다. 영화의 마지막에 세트 밖으로 나가려는 트루먼에게 크리스토퍼 PD가 말한다. “어차피 세상은 속고 속이는 거야. 거기서 나간다고 뭐가 달라질 것 같아?” 이제까지 그의 삶을 훔쳐봐왔던 세트 밖의 시청자들도 실은 트루먼과 같은 처지라는 얘기다. <트루맛쇼>는 TV라는 구멍으로 세계를 훔쳐보는 그 시청자들의 ‘처지’에 관한 이야기다.

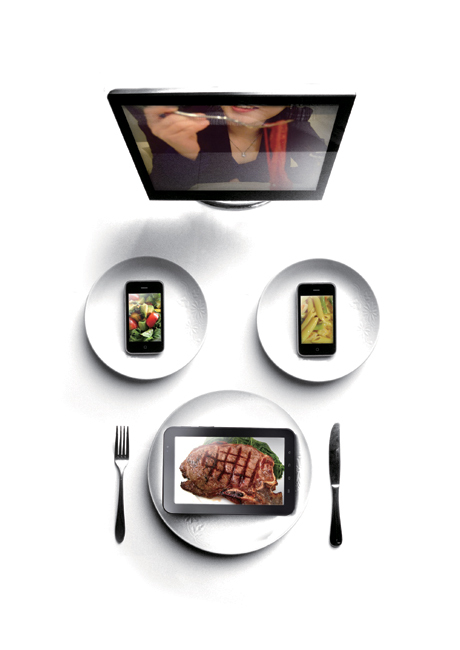

‘우리가 들어 사는 세계가 실은 미디어가 만들어낸 가상에 불과하다.’ 이 유명한 명제는 흔히 보드리야르의 것으로 여겨진다. 워쇼스키 형제가 보드리야르에게 보내는 오마주로서 자신들의 영화(<매트릭스>)에 그의 저서(<시뮬라크르와 시뮬라시옹>)를 등장시킨 이후 이 오해는 대중적 넓이를 갖게 됐다. 하지만 사실을 말하자면 그 생각의 저작권은 다른 사람에게 있다. 미디어 철학자 귄터 안더스는 이미 50년대에 매스미디어가 지배하는 현대를 ‘팬텀과 매트릭스로서의 세계’라 부른 바 있다.

<트루먼쇼>와 <매트릭스> 사이에는 차이가 있다. 가령 <트루먼쇼>에는 아직 세트 너머에 실재가 존재한다. 물론 그 실재에 사는 시청자들 역시- 마지막 대사가 암시하는 것처럼- 또 다른 세트에 사는 트루먼일지 모른다. 하지만 트루먼이 미디어의 가상에 사로잡힌 그 시청자들의 은유라면, 그들은 언젠가 트루먼처럼 세트 밖으로 나갈 수도 있을 것이다. 하지만 <매트릭스>의 상황은 이보다 더 급진적이다. 여기서는 가상 너머의 실재 자체가 다시 가상으로 드러난다. 그로써 가상과 실재의 구별 자체가 의문시된다.

<트루먼쇼>와 <매트릭스>의 차이는 귄터 안더스와 장 보드리야르의 차이라고 할 수도 있다. 귄터 안더스는 여전히 미디어의 가상으로부터 인간을 해방시킬 수 있다고 믿는다. 이 계몽주의적 기획에는 ‘폭로’의 기법이 유용한 수단이 되어줄 것이다. 반면, 보드리야르에게 인간의 해방이란 불가능하다. 왜냐하면 우리가 ‘실재’라 부르는 것 자체가 이미 시뮬라시옹, 즉 또 다른 가상의 세계이기 때문이다. 여기서는 ‘폭로’도 소용이 없어진다. 왜냐하면 폭로해야 할 실재, 실상, 진실 자체가 존재하지 않기 때문이다.

<트루맛쇼>는 <트루먼쇼>의 포맷에 의존하고 있다. 따라서 거기에는 폭로해야 할 사실이 존재한다. 그 사실이란, 어떤 집이라도 대행사나 기획사에게 돈을 주면 맛집에 선정될 수가 있으며, 맛집에 온 손님들이란 실은 ‘다음’에 있는 어떤 카페의 회원들이며, 그들이 음식을 먹으며 보이는 반응과 대사란 사실 PD의 지시에 따른 연기에 불과하다는 것 등등이리라. “시청자와 제작자 모두 진짜 리얼한 건 불편해하지.” 감독의 이 말 속에서 주목해야 할 것은 “진짜 리얼한 것”이라는 표현이다.

이 대목에서 보드리야르라면 이렇게 물을 것이다. 과연 ‘진짜 리얼한 것’이란 게 존재하는 것일까? <트루맛쇼>는 방송 3사를 낚는 데에 성공했다. 낚싯줄에 걸린 물고기들은 퍼득퍼득 정색을 하며 ‘해명’이라는 것을 내놨다. ‘실제로 그런 일이 있더라도, 그것은 일부 기획사나 대행사의 문제인데, 일부의 문제를 마치 전체의 문제인 양 제시했다.’ ‘손님에게 이런저런 연기를 부탁하는 것은 이미 방송의 관행이지, 거기에 대단한 왜곡의 의도가 있는 것은 아니다.’ 한 마디로, <트루맛쇼>야말로 사실을 과장했다는 얘기다.

사실은 만들어지는 것

흥미로운 것은 ‘리얼리티쇼’라는 포맷이다. 귄터 안더스는 언론 자체를 일종의 리얼리티쇼로 봤다. 미디어란 언제나 대중의 관음증과 매체의 노출증의 결합을 통해 작동한다는 얘기다. <트루맛쇼>의 묘미는 이 리얼리티쇼의 포맷을 빌렸다는 데 있을 것이다. 방송사들은 당연히 비열한 ‘함정취재’라며 반발을 했다. 감독은 방송에서 ‘소비자 고발’과 같은 프로그램을 만들 때에 흔히 사용하는 수법을 너희들에게 그대로 돌려준 것뿐이라고 맞받아쳤다. 영화를 보며 관객은 거기서 묘한 통쾌감을 느꼈을 것이다.

역설적이게도 <트루맛쇼>에서 트루먼의 역할을 한 것은 방송사들이었다. 그들은 자기들의 행동을 누가 지켜보는지 모르는 채 늘 해오던 일상을 반복했고, 관객은 뒤늦게 몰카에 찍힌 그들의 행동을 훔쳐보면서 방송의 진면목을, 즉 “진짜 리얼한 것”을 알게 됐다. 그런데 과연 그게 진짜 “진짜 리얼한 것”일까? <트루먼쇼>에서 세트 안의 트루먼은 사실 세트 밖의 시청자들의 처지를 상징하는 은유였다. 그것을 기억한다면, <트루맛쇼>에서 가상의 음식점에 속은 방송사는 혹시 그것을 훔쳐보는 관객의 은유가 아닐까?

오늘날 다큐멘터리가 ‘사실’을 보여준다고 믿는 것은 순진한 사람들뿐일 것이다. <트루맛쇼>가 맛집 방송의 이면에 감추어진 ‘사실’을 보여줄지는 모른다. 하지만 그것은 자신도 결국 하나의 허구라는 ‘사실’은 은폐해버린다. 다큐멘터리 역시 편집을 통해 ‘극화’를 하며, 전달할 메시지의 ‘서사’를 창작한다. 가령 ‘사실을 왜곡하는 방송이 있고, 거기에 속는 시청자가 있다. 권력이 된 방송을 공격하는 것은 위험하나, 고난을 무릅쓰고 진실을 폭로하는 감독이 있다.’ 아주 전형적이고 고전적인 다큐멘터리의 영웅서사다.

‘가상 너머의 사실, 그 역시 또 다른 가상일 뿐이다.’ 이것이 영화 <매트릭스>가 던지는 메시지이기도 하다. 과연 ‘사실’이란 것이 존재하는 것일까? 귄터 안더스에 따르면, ‘사실’(fact)이라는 낱말은 라틴어 ‘factum’에서 유래했다. 그것은 ‘만들어진’이라는 뜻이다. 결국 ‘사실’은 ‘만들어지는 것’이다. 가령 방송은 맛집이라는 ‘사실’을 만들어냈다. 영화는 그 ‘사실’이 허구에 불과하다는 ‘사실’을 만들어냈다. 그러자 방송은 다시 영화가 폭로한 그 ‘사실’이 감독이 창작해낸 ‘허구’라는 ‘사실’을 주장하고 있다.

“<트루맛쇼>가 다소 충격이었나봐요. 모든 맛집, 음식 소개 프로그램이 보기 싫어졌어요.” 어느 팔로워의 멘션이다. 이렇게 말하는 그는 과연 미디어가 만들어낸 세트의 밖으로 나온 것일까? 아니면 그렇게 착각하면서 또 다른 세트 안에 갇혀버린 것일까? 중요한 것은 미디어의 허구를 폭로하는 것 역시 또 다른 미디어라는 점을 잊지 않는 것이다. 사실은 주어지는(datum) 게 아니라 만들어지는(factum) 것이다. 맛집은 사실이고, 이 사실이 허구라는 것도 사실이고, 이 사실 역시 다시 허구라는 것도 사실이다.

ps. <트루맛쇼>를 그저 ‘폭로’저널리즘의 관점에서 논하는 것은 실은 영화에 미안한 일이다.