난 아직도 기억한다. <스타워즈>(시리즈 중 최고라고 장담할 수 있는 <제다이의 귀환>!!!)를 보러, 울 아버지의 손을 잡고 허리우드극장 앞에 줄을 서던 그때를. 정말이지 기다리는 줄은 내장처럼 비비 꼬여서 구불구불 끝없이 이어져 있었고, 그렇게 2시간을 부득부득 기다려서 본 <스타워즈 에피소드6: 제다이의 귀환>(1983)! 아아아아아. 거대 내장의 2시간짜리 융털을 견뎌낸 가치는 충분했다. 그것은 내가 꿈꾸던 꿈 그 자체였다. 그리고 영화에 등장하는 각종 우주선과 로봇들이 조립식 제품으로 시판되기만 하면 구해다가 만들고 또 직접 모랫바닥에서 시연도 해보면서 (스케일이야 내가 허리를 굽히고 눈을 가까이 대면 얼추 맞출 수 있다) 그렇게 놀았다.

하지만 모든 것이 달라졌다. 이젠 멀티플렉스의 시대이고, 디지털의 시대다. 더이상 줄을 기다리지 않아도 되고, 더이상 로봇들도 조립식으로 시판되지 않는다. 심지어 우리는- 거대 화면을 위해서가 아니라면- 극장에 가지 않아도 된다. 모든 것이 순수한 이미지로 소비되는 시대가 온 거다(사실 ‘소비’란 구닥다리 표현도 좀 부족하다… 뭐랄까… 실시간 검색어로 몇분 떠 있다 사라지는 느낌, 냉동피자를 10분 돌려야 하는데 급한 대로 5분 돌리고 먹어도 대략 맛있는 느낌이다). 가장 달라진 것은 바로 그 이미지를 생산하는 기술, 꿈을 꾸는 테크놀로지다. 바로 그 꿈을 만들어내는 특수효과 자체가 달라진 거다.

1990년대까지 특수효과는 기본적으로 미니어처를 바탕으로 이루어졌다. 말 그대로 소형 축소물을 만들어서 현실처럼 그럴듯하게 꾸미는 건데, 엄청난 장인들이 플라스틱이나 우레탄 등을 깎아서 만들어낸 우주선, 로봇, 괴물, 외계인 미니어처의 정교함이란! 배경 또한 미니어처다. 나무 하나부터 강줄기까지 모두 정교하게 만든 디오라마가 또한 축소된 세트로 존재한다(<스타워즈 에피소드6>에서 바이크 추격전이 벌어지는 숲속이 그렇다!).

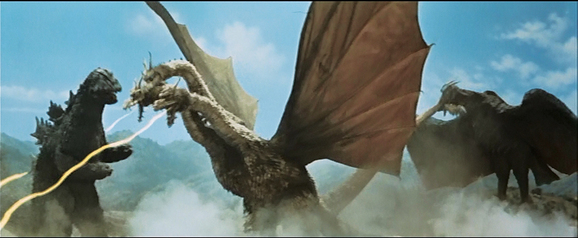

이런 미니어처 중심의 특수효과가 우리에게 주는 특징은 다름 아닌 ‘물성’이다. 우린 그 모든 것들이 최소한 어떤 재료로 만들어졌다는 사실에서 오는 물체성을 경험하는 거다. 물체성이란 단어가 너무 먹물스러우면 덩어리감? 질량감? 두께감? 더 쉽게 말하자면 미니어처 세계에 만들어진 모형들은- 물론 여러 가지 현실적 제약들 때문에 평생 이루어질 수는 없겠지만- 내가 마음만 먹으면, 나와 닿을 수도 있으리란, 나아가 나와 부딪힐 수도 있으리란 느낌 속에서 작동한다. 가장 좋은 예는 혼다 이시로의 <고지라> 시리즈일 것이다. 거대 괴수를 꿈꾸기 위해서 진짜 괴수를 필름에 그려넣을 필요가 없다. 세계를 작게 축소시키고 거대 괴수는 사람이 직접 ‘입으면’ 된다. 사람이 안에 들어가 있는 게 어색하다고? 미니어처 기반의 특수효과는 모두 어색하다. 실제 스케일을 축소해서 인형들 혹은 모형들로 만들어놨는데, 당연히 어색하지. 어색함을 트집잡는 사람은 이미 이 올드패션 특수효과를 즐길 준비가 안 되어 있는 거다. 반대로 이 특수효과의 진미는 바로 그 물성, 덩어리감, 촉감, 고질라가 빌딩을 밟아 으스러뜨린 것처럼 스크린을 뚫고 나온다면 나를 밟아 으깰 수도 있을 거라는 그 현장감에 있다. 고질라는 빌딩에 닿은 것처럼, 나에게도 와 닿을 수 있는 ‘물체’인 것이다. 여전히.

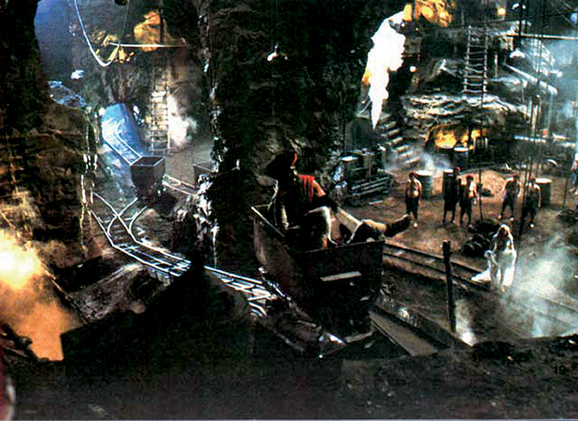

지면이라서 ‘현장감’이란 단어를 이렇게 추상적으로밖에 설명하지 못하는 게 서럽다. 당신이 아직 이해하지 못한 독자이고, 또 당신이 바로 내 앞에 있다면, 나는 그걸 한방에 설명할 수 있다. 다시 되돌려받는 수가 있다 하더라도 당신의 뺨을 한대 치기만 하면 된다(최소한 치려는 시늉만 해도 충분하다!). 그 찰싹. 바로 그 찰싹성이 바로 물성이고, 바로 그 찰싹감이 현장감이다. 왜냐하면 내 손바닥은, 당신의 뺨에 닿을 수 있는 ‘물체’이기 때문이다. 이 현장감에는 그래서 아주 마력적인 역설이 따라다닌다. 미니어처든 인형옷이든 질량감을 가지고 조종되는 모든 물체는, 그게 물체라는 티가 날수록 더 현장감을 지닌다는 역설이 그것이다. 미니어처가 미니어처 티가 날수록, 그 장면은 더욱 현장감이 생생하다. 난 아직도 기억한다. <인디아나 존스: 마궁의 사원>의 탄광 레일 액션 장면 중(모든 것이 미니어처다) 탄광차 안에 타고 있는 조그만 인형들의 팔이 너덜거렸던 순간을. 완벽을 기해야 하는 스탭들 입장에서야 옥에 티라서 가리고 싶은 부분이었겠지만, 우연찮게 그걸 본 나는 너무 무서워서 전율을 느꼈었다. 저게 진짜 현장이라는 사실에 몸서리친 것이다. 미니어처의 실수마저 현장감의 매력을 키운다는 테제. 이걸로 우리는 고질라 옷을 입은 배우의 움직임이 어설프고 힘겨울수록, 우리가 고질라에 더욱 열광하는 이유를 설명할 수 있지 않을까? 현장이다! 현장이다! 현장이다! 특히 1965년 <고지라: 우주 괴물의 침략> 편을 강추한다. 거기엔 고질라가 머리 셋 달린 우주 괴물을 퇴치하고서 ‘승리 댄스’를 추는 장면이 나온다. 고질라가 춤도 춘다. 왜냐하면 그는 물체이기 때문이다(그 속에 들어가 있는 배우는 얼마나 힘들었을까… 아놔, 이것도 현장감이다).

반면 이제 더이상 내장을 통과하는 물체가 될 필요가 없는 멀티플렉스 시대, 더이상 조립식 장난감에 실눈을 뜰 필요가 없는 디지털 시대엔 저런 물성의 특수효과는 사라지고 없다. 모든 것이 CG다. CG는 미니어처도 아니고 물체도 아니다. 그것은 신호다. 그리고 신호로 그려낸 순수 가상의 세계다. 스크린을 뚫고 넘어만 온다면 나에게 와서 닿으리란 현장감은 더이상 없다. 스크린 너머엔 아무런 물체도 없었기 때문이다. 트랜스포머를 태어나게 했던 우레탄도 없다. 트랜스포머가 부쉈던 플라스틱도 없다. 트랜스포머를 입었던 배우도 없다. 이것은 현장감이 아니다. 완벽해 보이지만 그것은 아무리 스크린이 열려도, 영원히 나에게로 와닿을 수 없는, 말 그대로 영원감(永遠感)이다. 물론 이 CGI 시대에 물체가 아예 없다고 말하려는 건 아니다. 다만 물체는 독특한 역할을 가지고 있다. 그것은 CGI 복잡신호들에 모든 꿈과 마력을 넘겨주고, 그냥 도망다니거나 숨거나 소외되는 역할이다. <트랜스포머>에서 사람의 역할이 그렇다. 거대 로봇들이 싸우고 있으면 그들은 그저 도망가고 숨을 뿐이다. 한마디로 CGI 특수효과의 세계는, 물성을 영원성(완벽성)으로, 현장감을 거리감으로 대체한다.

증거로 딱 두개만 얘기해보자. CGI 시대에 만약 CG 펑크난 장면을 당신이 발견한다면(가끔씩 있다, 블루 스크린이 그대로 나가는 컷들. 지못미ㅠㅠ) 그 즉시 CG팀 스탭들을 걱정할 것이다. “아이고 얼마나 컷이 많고 피곤했으면, 저게 새버렸네….” 이는 미니어처 특수효과 시대에 모형의 어설픔이 더욱 현장감을 배가시키는 현상과 대조적이다. 두 번째, 우주 괴물을 퇴치한 고질라가 춤춘 승리 댄스에 열광한 당신, 결코 트랜스포머 범블비의 댄스에 열광하지 않는다. 열광하더라도, 그것은 그 귀요미 캐릭터에 열광하는 것이지 결코 댄스 자체에 열광하진 않는다. 범블비는 다짜고짜 춤을 추라는 감독의 지시에 분개하지도 않았을 거고, 밥 빌어먹기 참 힘들다며 수만번 되뇌며 인형탈 속에서 식은땀을 흘리지도 않았을 것이기 때문이다.

현장감의 시대에서 거리감의 시대로. 요즘 모든 게 빨라져서 현장성이 화두라지만 사실은 그만큼 더 거리와 소외감은 늘어나고 있다. 실제로 얼마 전 우린 배가 기울고 침몰하는 현장을 실시간으로 목격했지만, 정작 할 수 있는 건 아무것도 없었다. 이 거리감보다 더 비통한 것은, 이 거리를 줄여야 할 책임이 있는 분들이 바로 이 거리감을 재생산하고 있다는 사실이다. 대통령이 분향소를 찾았을 때, 언론과 청와대는 대통령 주변의 소리를 모두 지우는 특수효과를 구사했다. 일견 올드해 보이지만, 전형적인 CGI 시대의 특수효과다. 촉감을 가장한 완전감이고, 현장감을 가장한 영원감이지만, 사실 이 음소거 특수효과를 먹고 자라는 건 소외감과 거리감뿐이다. 트랜스포머가 그랬듯이. 그리고 흥행은 촉감의 지표는 아니다. 흥행도 안 되겠지만.