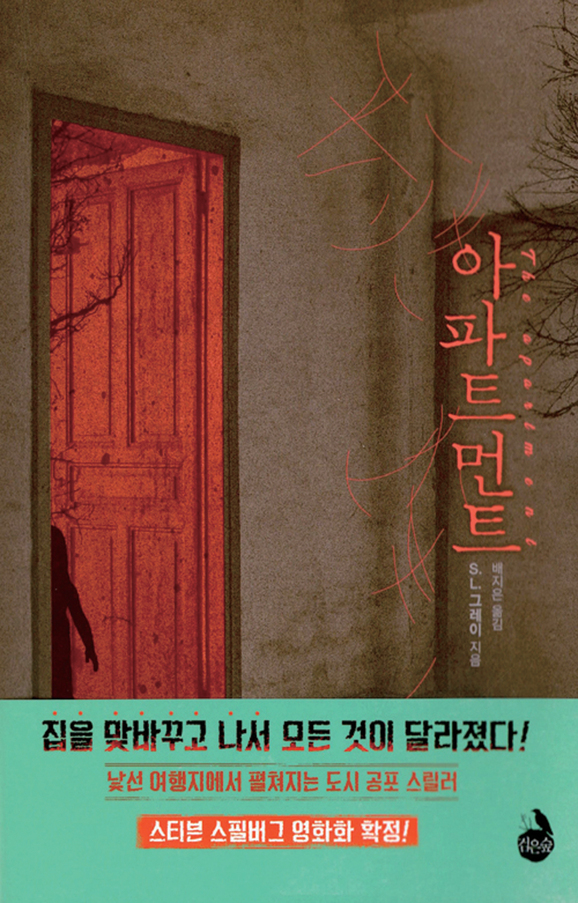

공포물의 클리셰를 모아 집대성하고 비틀어냈던 <캐빈 인 더 우즈>라는 영화가 있다. 숲속 오두막에 놀러간 10대들이 연쇄적으로 죽음을 맞이하는 공포물 클리셰를 아예 제목으로 삼았다. S. L. 그레이의 <아파트먼트>는 ‘숲속 오두막’을 도심으로 옮겨왔다(건물이 빼곡한 도심은 그 자체로 숲의 변주이기도 하고).

마크와 스테프는 어린 딸과 함께 케이프타운에 살고 있다. 얼마 전 강도의 침입으로 긴장을 풀지 못하는 나날이 이어지는 중이다. 트라우마에서 벗어나고자 두 사람은 숙박공유사이트를 이용해 파리의 한 아파트에가 머물기로 한다. 경제적 여유가 없음에도, 가족의 생활이 강도사건 전으로 돌아왔으면 하는 마음에 두 사람은 아이를 맡기고 파리로 떠난다. 그런데 그 아파트는 을씨년스럽기로는 말도 할 수 없는 수준이고, 이상한 일이 벌어지기 시작한다. 옷장 안에는 양동이 세개에 사람 머리카락이 가득 차 있다. 마크는 죽은 딸을 닮은 무엇인가를 보기 시작한다. 아파트에서의 음침한 이야기와 더불어 마크와 스테프가 겪은 강도사건 당시 상황과 마크의 죽은 딸 이야기가 서서히 밝혀진다.

다소 지지부진한 도입부가 속도를 내는 대목은 바로 같은 아파트에 사는 주민이 알쏭달쏭한 한마디를 던질 때다. “여기에서는 조심하세요. 여기는 살 곳이 아니에요.” 낯선 현지인으로부터의 경고는 ‘숲속의 오두막’류의 공포영화에 필수요소다. <아파트먼트>는 마크와 스테프의 시점을 오가며 이야기를 전개시킨다. 현 상황에 대한 (부부간의) 관점이 다른 정보뿐 아니라 부부가 서로에게 터놓지 않은 과거사도 이런 서술 방식을 통해 밝혀진다. 부부 갈등을 소재로 한 심리 스릴러들과도 맥이 통하는 데가 있다. 하지만 <아파트먼트>의 백미는 ‘숙박공유’라는 방식을 통해 타인의 ‘집’에 머무는 식의 여행이 일반화된 오늘날 솔깃하게 되는 ‘귀신 들린 집’ 테마의 변주다. 귀신 들린 집 이야기의 시작은 전통적으로 이사였다. 한 가족이 이사를 간다. 좋은 집인데 어쩐지 가격이 싸다. 그리고 그 집에서 이상한 일들이 일어난다. <아파트먼트>는 숙박공유사이트를 통한 여행지 숙소로 무대를 옮긴 셈이다. 무선인터넷을 쓸 수 있는 한 무엇이든 가능하다, 단 돈이 있다는 전제하에서. 현대인의 홍복이라면 무선인터넷이 잘 터지는 환경이라 할 수 있을 텐데, 경제적으로 쪼들리는 상황에서 파리로 떠난 부부는 인터넷 이용에도 어려움을 겪는다. 여기에 <아파트먼트>의 독특한 정서가 더해진다. 여행이 모험을 뜻하고, 무작정 ‘모르는’ , ‘낯선’ 곳을 향하던 시기는 이제 지났다. 숙소는 사진이나 후기를 보고 결정한다. 이곳에 있는 유명 브랜드는 대체로 어딜 가나 있다. ‘아는’ 안락함을 여유롭게 만끽하기를 불확실성보다 선호하는 사람이 적지 않다. 마크와 스테프는 와이파이가 잘 되지 않자 스타벅스에 간다. 스타벅스에 들어가 ‘몰개성한 따뜻함’을 느낀다. 커피는 물론이고 크루아상을 살 때도 그런 이유로 스타벅스에 간다. 파리에서! 커피를! 크루아상을! 스타벅스에서! 와중에 카드가 말썽이라 소액의 현금만을 쓸 수 있어서, 그들은 문제의 집에서 나와 호텔을 잡는 일조차 어려워진다. 우여곡절 끝에 집으로 돌아오지만 스테프는 알게 된다. “우리가 뭔가를 가지고 돌아왔어.”

<아파트먼트>의 영화화 판권은 스티븐 스필버그가 샀다고 한다. 소설을 읽어보면, <파라노말 액티비티>(스티븐 스필버그가 극장판 엔딩을 다시 찍어 배급했다)와 <샤이닝>이 닮은꼴이며, 집에 돌아오면서 일단락된 듯 보였던 상황이 새로운 국면을 맞이하면서의 서스펜스도 제법 스릴 있다. 전개가 느린 편이고 사건이 다양하지 않지만 결국 분위기를 착실히 쌓아 마지막까지 오싹한 분위기를 유지한다. 영화로 만들겠다는 생각을 하지 않을 수 없겠다.