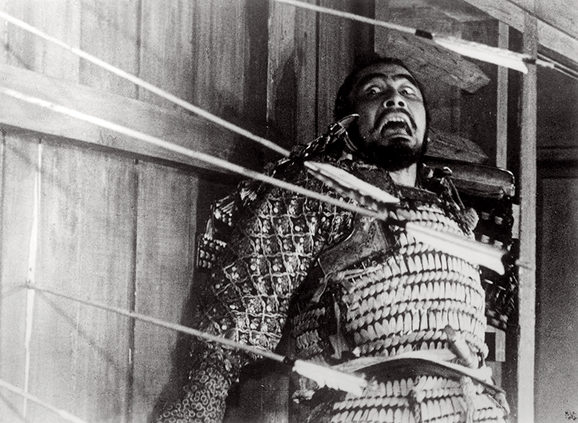

감독 구로사와 아키라 / 출연 미후네 도시로, 야마다 이스즈 / 제작연도 1957년

아무리 사랑해도 오랜 시간 잡히지 않고 돌아봐주지 않으면 그 사랑은 지치고 식기 마련이다. 2010년 무렵의 내겐 영화라는 존재가 그랬다. ‘영화 만드는 게 내 길이다’ 라는 호기로운 확신으로 이 ‘바닥’에 뛰어든 지 약 10년째 되던 해였다. 친구들은 직장에서 월급받으며 ‘인간구실’을(우리 부모님의 표현으론) 하고 있는데 벌이도 없이 주야장천 같은 시나리오만 고치고 또 고치던 나, 난 누구이며 여긴 또 어딘가, 영화가 대체 뭐길래, 뭐 어쩌겠다고 이러고 살고 있나 하는 근원적 고민부터 자학까지…. 결승점의 실체도 보이지 않는 안개 자욱한 숲을 헤매는 기분이었다. 영화와 권태기와 슬럼프에 빠진 채 어딘가 시나리오를 던져놓고 기약 없는 답변을 기다릴 때마다 닥치는 대로 영화를 보며 식어버린 애정에 다시 불을 붙이기 위해 고군분투하던 때, 영상자료원에서 ‘구로사와 아키라 탄생 100주년 특별전’을 했다. 탄생조차 기념되는 거장의 작품을 제대로 본 적 없었던 자신을 자책하며 처음 본 작품이 바로 <거미의 성>이었는데, 영화관 들어갈 땐 만사에 차갑던 내가 나올 땐 이 작품의 클라이맥스가 담긴 포스터를 필사적으로 챙겨 나오고 있었다. 불이 붙은 것이었다.

<거미의 성>은 <맥베스>를 각색한 작품이었는데 ‘훗날 탄생이 기념되는 정도의 감독이라야 이렇게 셰익스피어 정강이를 까는 각색을 할 수 있구나’ 하는 감상 때문이었는지, 운명의 거미줄 같은 안개 자욱한 숲 가운데 욕망에 사로잡혀 길을 잃은 주인공의 모습에서 나를 본 것인지 뭔지, 이 영화에 꽂힌 이유는 정확히 기억나지 않지만 그때 챙겨 나온 포스터는 몇년 지나 그 안개 숲을 빠져나와(과연?) <미쓰백>의 감독이 된 후에도 프로덕션 사무실의 내 방 벽에 너덜너덜해진 채 붙어 있었다.

그 후 어떤 ‘벽’에 부딪힐 때마다 나의 수많은 ‘벽’들을 거친 그 포스터 속, 공포와 절망에 사로잡힌 미후네 도시로의 광기 어린 얼굴을 마주하며- 덧붙이면, 촬영 당시 구로사와 아키라가 그 광기 어린 얼굴을 뽑아내기 위해 예고 없이 활잡이들을 시켜 미후네 도시로를 향해 실제로 활을 쏘게 했고, (감독은 안전장치를 했지만 몰랐던) 배우의 겁에 질린 얼굴이 카메라에 생생하게 포착됐으며, 열 받은 미후네 도시로가 그날 밤 술에 취해 산탄총을 들고 구로사와 아키라를 찾아갔던 것까지 전설로 남았는데, 그럼 원수가 되고도 남았을 둘은 그 일 이후로도 페르소나로 남아 주옥같은 작품들을 쏟아냈다. 인간의 욕망이란 대체 무엇인가. 아이러니하지 않을 수 없다- 영화의 늪에 빠져 허우적대던 내 지난날을 돌아보고, 근원을 알 수 없는 영화에 대한 욕망을 되새김질하곤 했다.어떤 의미로든 이만하면 ‘내 인생의 영화’라고 할 수 있지 않을까.

이지원 <미쓰백> 감독.