“아직 미완성이야.” 빅토르(유태오)는 마이크(로만 발릭)가 자신의 음악을 칭찬할 때마다 이렇게 말한다. 어떤 방점도 없이 툭 던진 이 말이 유독 귀에 박히는 건 그가 빅토르 최이기 때문이며, 빅토르 최는 우리에게 처음부터 완성형이자 완료형으로 너무 늦게 도착한 가수이기 때문이다. 한국에 빅토르 최가 알려진 건 그가 죽고 몇해가 지난 뒤였다. 한 방송 다큐멘터리에서 그가 세상을 떠난 뒤 이어지는 러시아의 추모 열기를 조명하면서 빅토르 최 붐이 일었다. 우리에게 빅토르 최는 요절한 천재 가수이자 영웅의 이미지로 박제되었다. 전파를 타고 들려오던 밴드 키노의 라이브 공연 장면은 선명하지 않은 음질과 의미를 알 수 없는 가사에도 나의 뇌리에 박혔다. 오래 뒤에 안 사실이지만 그가 당시 부른 노래 제목은 <여름이 끝났다>였다. <레토>는 끝나버린 여름을 다시 출발점에 불러 세운다. ‘여름이 끝났다’고 노래한 빅토르 최 이전에 ‘여름’을 노래한 또 다른 뮤지션 마이크를 경유하여 영화는 미완의 이미지로 완성의 빅토르 최를 해체한다.

<레토>가 빅토르 최를 보여주는 방식

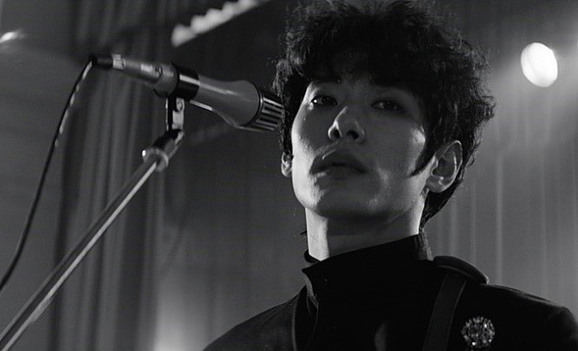

키릴 세레브렌니코프 감독이 빅토르 최를 영화에 등장시키는 방식은 눈여겨볼 만하다. 빅토르는 친구 리오샤와 나란히 기타를 어깨에 둘러메고는 록스타 마이크가 친구들과 휴양중인 해변을 향해 가는 뒷모습으로 등장한다. 오프닝 시퀀스에서 마이크가 공연을 준비하는 동안 공연장에 잠입하려 사다리를 오르는 레닌그라드의 젊은 무리처럼 빅토르도 마이크를 동경하는 무수한 젊은이 중 하나처럼 보인다. 와이드 화면은 종종 인물을 소외시키는데, 빅토르는 넓고 광활한 풍경의 일부로 무심하게 카메라를 지나쳐 간다. 빅토르와 리오샤가 사람들 앞에서 노래를 시작할 때도 카메라는 조금 떨어진 곳에서 그가 쓴 가사를 논평하는 마이크와 펑크의 모습을 비춘다. 마이크가 빅토르 가까이 이동하자, 그제야 카메라도 빅토르쪽으로 향한다. 사람들의 부추김 끝에 여전히 산만한 분위기에서 이미 시작되어버린 빅토르의 음악은 감동적이다. 노래도 물론 좋지만, 영화가 노래를 들려주는 방식 때문이다. 이미 시작된 휴가의 부산함 속에서 음악이 불쑥 흘러나오듯, 우리가 어떤 음악과 맞닥뜨리는 순간은 대부분 예고 없이 찾아온다. 고정하는 대신 끊임없이 흐르며 유영하는 카메라의 움직임은 그의 음악에 반응하는 사람들을 두루 비춘다. 관객은 빅토르와 대면하여 ‘인간 빅토르’를 파악할 기회를 얻는 대신, 그와 노래로 교우한 사람들의 주관적인 시선과 단면을 통해 ‘빅토르의 노래’를 듣게 된다.

친구들은 빅토르의 노래를 곧장 따라 부른다. 마이크가 후렴구 가사에 아이디어를 주자 즉흥적으로 고쳐 부르기도 한다. 이러한 상황은 클럽 무대의 관객 반응과 명확히 대조된다. 공연 중 작은 행위나 소리도 통제되기에 관객은 자리에 얌전히 앉아 음악을 감상한다. 그러나 영화는 당시 소련의 억압적 상황을 묘사하는 데 힘을 과도하게 쏟지 않는다. 억압당하는 무대를 비판하는 대신 환상의 개입이나 삶 속에 분포하는 다양한 무대를 조명하는 것으로 당대 뮤지션들의 내적 열망에 바짝 다가간다. 해변에서 부르던 빅토르의 노래는 그날 밤 친구들이 바다와 불덩이 속으로 뛰어드는 장면으로 점프하면서 이들의 배경음악으로 변형된다. 이 순간 그의 노래는 누군가의 삶의 이미지와 단번에 합치된다. 누군가에게 나의 얘기 혹은 진솔한 인생 노래로 평가받는 그의 음악은 그것을 따라 부르는 사람들의 목소리, 그리고 삶의 이미지와 만나 비로소 온전해진다.

<레토>가 빅토르 최의 전기영화가 아닌 이유도 여기에 있다. 영화는 홀로 있는 빅토르의 내면이나 그가 노래를 만드는 방식을 보여주지 않는다. 영화에서 빅토르를 알 수 있는 창구는 그가 향유하고 만들어낸 음악 그리고 이에 대한 사람들의 반응뿐이다. 빅토르의 음악은 종종 사람들에게 어떤 경계를 넘도록 유도한다. 그가 첫 음반을 녹음할 때, 부스 밖 동료들은 어느 순간 도어스의 <앨라배마 송>처럼 다 같이 코러스를 부르자고 모의하며 부스 안으로 난입한다. 영화는 안과 밖, 현재와 과거, 환상과 실제의 경계를 빈번하게 오가며 ‘무대’의 틀을 깨는 모습을 보여준다. 이와 함께 영화도 빅토르 최를 기억하는 사람들을 위한 폐쇄된 연결고리가 아니라, 음악으로 어떤 순간을 기억하고 향유했던 이들을 위한 너른 여정이 된다.

뮤지컬이 아닌 뮤직비디오

삶과 예술, 거리와 무대의 경계를 허무는 음악의 힘은 빅토르 최 음악의 특징으로 남는 것이 아니라, 록 음악의 그것으로 확장된다. 영화는 종종 현실의 상황을 뮤직비디오처럼 변형하곤 한다. 기차 안에서 ‘적국의 노래’를 불렀다는 이유로 다른 승객과 시비가 붙고, 이것이 고발로 연결되는 상황에서 토킹 헤즈의 <사이코 킬러>가 흐르면서 환상 장면으로 뒤바뀐다. 영화는 마치 뮤직비디오를 시작하는 것처럼 화면 왼쪽 하단에 제목과 가수 이름을 띄운 뒤 문자와 부분 컬러 이미지가 결합한 애니메이션을 화면 위에 덧칠한다. 펑크가 노래와 퍼포먼스를 이끄는 가운데, 기차 안의 승객들도 코러스에 합세해 하나의 노래를 완성한다. 이러한 방식은 빅토르와 나타샤(이리나 스타르셴바움)가 버스를 타고 마이크에게 배달할 커피를 운반하는 장면(이기 팝의 <패신저>)과 비 오는 날 공중전화 부스에서 마이크와 한 중년 여성이 만나는 장면(루리드의 <퍼펙트 데이>)에서도 드러난다. 급작스럽고 재기발랄한 ‘뮤직비디오화(化)’는 음악을 통해 정치적 분리의 경계를 넘었던 뮤지션들의 이상을 나름의 방식으로 실현한다.

강조하고 싶은 건 영화가 음악과 삶을 결합하는 방식이 ‘뮤지컬’이 아니라 ‘뮤직비디오’라는 것이다. 화면 위에 그려진 애니메이션은 단순히 환상의 개입을 표시하는 것만은 아니다. 그것은 화면 위에 ‘시간’을 새긴다. 음악은 시간을 뛰어넘어 늘 현재일 수 있는 힘을 지녔다고 흔히 이야기한다. 사실일지 모른다. 그러나 음악과 달리 그 음악이 담긴 뮤직비디오 영상은 그것이 만들어진 시대를 숨길 수 없으며, 세월과 함께 나이 든다. <레토>의 잦은 ‘뮤직비디오’적 전환은 음악에 시간을 새기려는 시도로 풀이된다. 애니메이션을 덧씌운 화면은 당대의 재기발랄함을 그대로 구현하지만, 과거의 표현법이 현재에도 같은 의미를 지니는 것은 아니다. 시대를 반영한 이미지 기법은 현재를 과거로 뒤바꾸는 방식으로 음악에 주름을 새긴다. 우리는 음악과 연관된 자신의 시간을 반추하는 동시에 영화 속 낯선 시대에서 음악을 다시 바라보게 된다.

<레토>가 실존 인물에게 다가가는 방식은 그의 내면을 보여주는 것이 아니라 음악이 혼합된 얇은 표면을 보여주는 것이다. 그 표면은 이미지와 텍스트와 사운드기 혼합된 영상이다. 음악에 취해 잠든 뒤 홀로 혼곤히 깨어난 펑크가 영사 중인 스크린 속으로 뛰어드는 환상의 트릭 장면은 영상으로 어떤 것을 인식하는 사람들의 정신과 욕망을 대변한다. 이 영화 역시 누군가에게 음악을 기억하는 시간의 표층이 될 것이다. <레토>는 빅토르 최의 얼굴을 그를 기억하는 동료들의 얼굴과 그보다 오래 살아남은 록 음악의 얼굴과 그의 음악을 좋아한 관객의 얼굴로 분열시키며 그의 사랑과 우정과 이른 죽음을 애도한다.