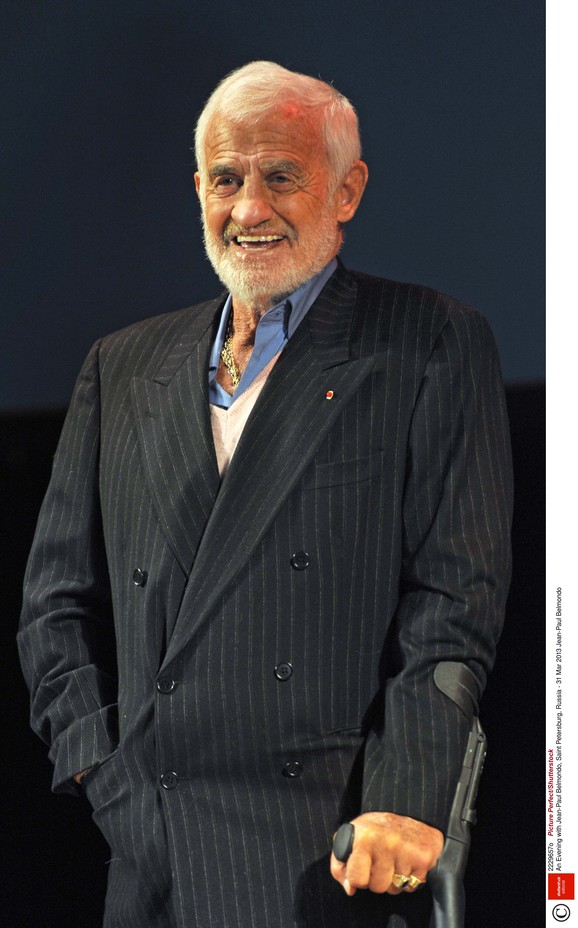

영화 <네 멋대로 해라>(1959)가 누벨바그의 선언문이었다면, <미치광이 피에로>(1965)는 한마디로 혁명이었다. 2021년 9월6일 월요일, 장 폴 벨몽도가 88살로 세상을 떠났다는 소식을 듣고 문득 <미치광이 피에로>의 포스터가 떠올랐다. 이 영화의 한 장면에서 벨몽도는 바다와도 같은 선명한 푸른색을 얼굴에 뒤집어쓰고 나타난다. 죽음과 예술이 글쓰기로 소통하는 영화의 내용처럼, 그가 연기하는 피에로는 마치 오르페우스처럼 움직인다. 현실과 가상의 풍경을 오가면서 글을 읊고, 잔인하고 야만적인 감정을 노래한다. 그런 의미에서 이 영화의 밝은 태양은 지옥을 닮았다. 진정한 시는 다른 목표를 상정하지 않는다는 점을 그의 영화는 증명해 보인다.

<네 멋대로 해라>, 역사의 시작

그는 1933년 4월9일 부르주아 예술가 부부의 둘째 아들로 태어난다. 청소년기를 파리의 14구에서 보내며 스포츠에 빠져든 그는 특히 ‘권투’에 관심을 두기 시작한다. 한때 프로선수가 되려고 연습하기도 했지만 스스로의 언급처럼 “그 정도의 재능은 없었다”는 점이 밝혀지며 그 꿈은 멈춘다. 이 시기에 그는 코뼈를 다친다. 이 상흔은 이후 그의 외적인 트레이드마크가 되는데, 생각해보면 미묘한 조합이다. 살짝 구부러진 코, 두툼한 입술, 매끈하지 않은 귓불, 기본적으로 선량한 인상에 어긋남이 새겨졌다. 결코 본격적으로 진지한 적은 없었지만 그의 얼굴은 바라보는 것만으로 진지한 생각을 이끌어냈다. 깃털처럼 가볍게 움직였지만 결코 경박하게 느껴지지도 않았다. 마치 태생처럼 우아한 그의 모습을 프랑스인들은 사랑했다. 한마디로 ‘쿨한’ 몸짓을 닮고 싶어 했다.처음에 그가 배우가 되기로 마음먹었던 것은 학업을 중단하고 파리 음악원 시험을 준비하면서부터라고 한다. 음악원의 청강생이 되어 몇몇 연극 무대에 올랐는데, 비로소 1952년에 음악원의 정식 학생이 되면서부터 본격적으로 뮤지컬 수업에 참여할 수 있었다. 졸업시험 당시의 일화가 유명하다. 극작가 조르주 페이도의 구절을 연기한 공연에서 관중의 반응과 달리 심사위원의 평가가 야박하자, 결과적으로 벨몽도는 코메디 프랑세즈 입학권을 따내는 데 실패한다. 즉각 그는 심사위원들 앞에서 욕설을 의미하는 팔의 제스처를 선보였고, 이 소문은 퍼져갔다. 그럼에도 당시 그의 연기자 행보는 멈추지 않았다. 하필이면 이후에 그가 만났던 감독이 장 뤽 고다르였기 때문이다. 고다르는 클로드 샤브롤의 <레다>(1959)를 보고 그에게 연락했고, 그 결과 누아르를 변형시킨 자신의 연출작에 캐주얼한 벨몽도를 담기로 결정한다. <네 멋대로 해라>의 역사는 그렇게 시작되었다. 이 영화에서 그는 챙이 작은 펠트 모자를 쓰고 검은 바지를 입은 채 나타나서, 담배를 불고 삐딱하게 운전한다. 기존의 영화문법을 뒤흔든 불멸의 명작에서 그는 자신의 매력을 한껏 발산한다.

<네 멋대로 해라> 이후부터 대중은 그의 이름을 기억하게 된다. 그리고 이후의 일을 우리는 잘 알고 있다. 그렇게 점차 클로드 샤브롤, 클로드 소테, 알랭 레네, 장 피에르 멜빌 등 당대 최고의 감독들과 일하면서 그는 ‘누벨바그가 가장 사랑한 연기자’가 된다. 다른 배우들에 비해 작품 수가 월등하게 많았고, 성공률 또한 높았다. 역사적으로 프랑스영화가 가장 두드러진 시기에, 그는 예술가들이 가장 편애하는 자유의 아이콘이 되었던 것이다. 그럼에도 그를 단지 ‘누벨바그의 추억’으로만 소개하기는 어렵다. 당시 연기자들 중에서 누벨바그 이후에 가장 독보적으로 대중적인 사랑을 받게 되는 인물이 바로 그였기 때문이다. 그런 의미에서 어떤 누군가에게 있어 벨몽도라는 배우는 전혀 다른 인물로 인식되어 있다. 대부분의 국내 팬들은 그를 흑백영화 속의 자유로운 ‘피에로’로 기억하지만, 프랑스의 팬들은 그를 ‘베벨’이라 부른다. 그의 몸짓이 보여주는 유연성과 에너지, 세련된 과시미가 예상외의 분야에서 빛을 발하기 시작하였던 것이다. 1970년대와 1980년대 사이에 출연한 대중영화에서 그는 당대의 액션 스타로 성장한다. 당시의 별명이 베벨이었다. 이 호칭은 이른바 ‘또 다른 벨몽도’로 상징되는, 특정 캐릭터의 원형이 된다.

예술영화의 스타에서 대중문화의 중심으로

알랭 레네의 1974년작 <스타비스키>가 상업적으로 실패하며 벨몽도의 변화는 시작된다. 1년 후부터 그는 방향을 틀어 대중영화 <공포의 도시>(1975)에 출연해 크게 성공하는데, 이 작품을 필두로 그때부터 작가영화와의 단절을 시도한다. <스타비스키>는 1930년대 프랑스 사교계를 흔든 거대한 사기 스캔들을 재구성한 영화로, 그는 영화에서 화려하고 매혹적인 사기꾼 캐릭터를 연기한다. 제2의 시작이었다. 이후 부자들을 찌르며 도약하는 장르영화의 의적이 된다. 간혹 경찰로 혹은 광대로, 스포츠맨십의 발휘하며 그는 등장인물을 자신과 동일하게 느껴지도록 만들었다. 영화의 관계자들이 위험한 액션을 만류했지만, 그는 거절하고 직접 움직였다. 대중은 용기에 비례해 환호했다. 한마디로 그는 시대의 승자였다. 누군가는 그를 알랭 들롱과 비교해 소개한다. 한때 계약건으로 소송을 주고받았던 당대의 라이벌들은, 실제로 이후 가장 친한 동료가 된다. 둘의 매력은 서로 달랐고 상대방의 성장을 자극했다. 사람들은 들롱에게서 침울한 빛을 보았지만, 다른 누군가는 벨몽도에게서 유쾌한 에너지를 느꼈다. 만일 들롱이 조각처럼 아름다웠다면, 벨몽도는 직관적으로 따스해 보였다. 들롱의 검은 카리스마는 결코 벨몽도의 것이 아니었지만, 그의 산들바람도 들롱의 것은 아니었다. 벨몽도의 사망 직후, 들롱은 텔레비전 인터뷰에서 “나는 완전히 황폐해졌다”고 말하며 흐느졌다. 들롱의 목소리를 통해 생각한다. 어쩌면 벨몽도의 인생은 커다란 간극을 통해 완성된 것인지도 모른다는 생각이 든다. 아름다움의 또 다른 극단, 한때 아주 먼 예술영화의 스타였던 그가 어느새 대중문화의 한가운데로 와 있다. 그리고 믿을 수 없지만 이제 세상에 없다고 한다. <네 멋대로 해라>의 마지막 장면이 떠오른다. 그는 장난인 듯 진짜처럼 사람들의 앞에서 쓰러진다.2001년 8월의 뉴스에서 그가 코르시카에서 뇌졸중으로 쓰러졌다는 소식을 듣고 20년이 지났다. 간혹 영화제 등 행사를 통해 간간이 소식을 들었지만, 그럼에도 그가 완전히 사라졌다는 사실은 상상되지 않는다. 치명적인 활달함과 따스한 에너지, 영화계의 오르페우스가 삶의 공간 뒤편으로 떠났다고 한다. 어쩌면 시간이 지날수록 우리는 그를 더 명백하게 기억하게 될 것이다. 그의 삶의 파편은 그 숨결을 오늘도 붙잡고 있다.