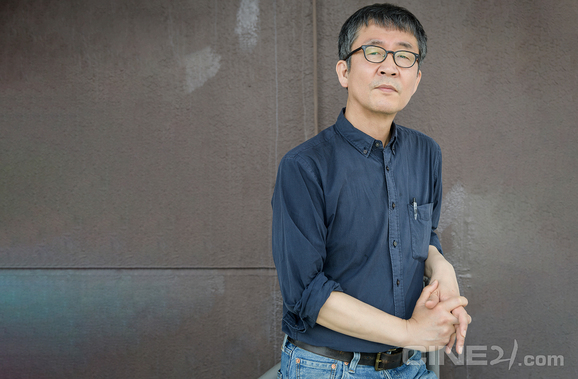

코로나19로 상영 및 행사를 상당수 축소해야 했던 지난해와 달리 26회를 맞은 올해 부산국제영화제(10월6~15일, 이하 부산영화제)는 국내외 영화인들이 참석하는 토크 프로그램 등 오프라인 행사를 다채롭게 준비 중이다. 뿐만 아니라 거장들의 신작과 화제작도 상당수여서 시네필들의 예매 전쟁도 치열하리라 예상된다. 허문영 집행위원장은 “어쩌면 표를 구하지 못한 관객에게 욕을 좀 먹을 수도 있겠구나 싶은 생각이 든다”라며 행복한 걱정을 했지만, 실상 그는 코로나19라는 예측하기 어려운 변수와 영화제의 중장기 비전을 제시해야 하는 쉽지 않은 상황에서 집행위원장 으로서의 임기 첫해를 맞았다.

-코로나19 확진자 수가 좀처럼 줄지 않고 있다. 방역 문제로 한시도 마음을 놓지 못하는 상황이겠다.

=부산의 사회적 거리두기가 3단계에서 4단계로 조정된다 하더라도 일반 상영관은 50% 좌석 운영이 가능해 큰 문제가 없다. 다만 영화의 전당 야외극장의 경우 상설 상영관이 아니기 때문에, 소극적으로 해석해 단순 행사장으로 분류되면 아주 적은 숫자의 관객밖에 참관을 못한다. 다행히 지붕 없는 상영관으로 간주할 수 있다는 적극적 해석을 얻어냈다. 방역 당국과 상의한 결과, 개막식은 1200명 규모 혹은 거기서 약간 축소한 규모로 치를 수 있을 것 같다. 관객석의 경우 고정석은 두 좌석 띄어 앉기, 즉 세 좌석에 한 사람씩 앉는다. 개폐막 행사 입장 시엔 코로나 백신 예방접종 완료 또는 PCR 음성 확인 증명을 해야 하고, 영화의전당 앞에는 임시 선별검사소를 마련해 바로바로 검사받을 수 있도록 할 것이다.

-해외 게스트 초청이 쉽지 않았을 텐데, 레오스 카락스와 하마구치 류스케 감독의 방문이 성사됐다.

=해외 게스트를 많이 모시진 못할 거라 생각했고, 대신 몇몇 집중 공략 게스트를 설정했다. 레오스 카락스는 한국에도 비교적 많은 팬이 있는 데다 올해 <아네트>라는 좋은 작품을 선보였고, 무엇보다 본인이 관객과 만나는 자리를 좋아한다. 하마구치 류스케는 무슨 일이 있어도 모시고 싶은 감독이었다. 올해 나온 두 작품 <우연과 상상> <드 라이브 마이 카>를 보고, 하마구치 류스케가 아시아의 위대한 거장들의 이름을 잇는 새로운 거장이 될 거라는 확신을 했다. 그러니 올해 무조건 초청해야 하지 않겠나.

-집중 공략 대상이 더 있었을 듯한데.=<플로리다 프로젝트> <레드 로켓>의 숀 베이커 감독은 이창동 감독을 워낙 존경하는 소장파이기도 해서 두 감독의 스페셜 토크도 준비하려 했다. 막판에 일정에 문제가 생겨 부산에 오지는 못하게 됐다.

-프로그램과 관련해선 OTT 플랫폼의 신작 시리즈를 상영하는 ‘온 스크린’ 섹션의 신설이 눈에 띈다.

=프로그래머들이 영화제에서의 시리즈물 상영을 제안했고, 즉석에서 동의했다. 프로그래머들이 제안하지 않았으면 내가 먼저 제안했을 것이다. 방점이 OTT에 찍혀 있진 않다. 방점은 OTT라는 플랫폼이 아니라 시리즈물, 드라마에 찍혀 있다. 영화와 시리즈물, 영화와 드라마의 경계에 대해 질문하는 섹션이라 보면 될 것 같다. 지금 OTT에서 시리즈물을 만드는 사람들이 대부분 영화감독, 영화배우들이다. 영화를 만들면 관객과 만날 기회가 많은데 시리즈를 만들면 그런 기회가 제한적이다. 이렇게라도 관객을 만나서 함께 얘기 나누는 자리를 마련하는 것이 의미 있다고 본다.

-9월15일의 기자회견에서 중심성과 탈중심성이 공존하는 영화제를 지향한 다고 말했다. 올해 새롭게 선보이는 ‘동네방네 비프’는 부산의 14개 구·군에서 열리는 소규모 상영회로, 탈중심성의 가치를 구체화한 행사다.

=동네방네 비프는 쉽게 말해 뿌리의 행사다. 영화의전당에서 영화를 상영하고 영화인들이 행사를 갖는 건 눈에 보이는 행사다. 그런데 동네방네 비프는 특별히 눈에 보이거나 빛나는 행사는 아니다. (영화 제의) 뿌리를 뻗어나가는 새로운 시도다. 이 뿌리가 넓게 뻗어나갈수록 줄기도 더 굵어지고 높아질 것이다. 내가 생각하는 앞으로의 영화 제는 두 가지 모순된 구호를 동시에 가져야 한다고 생각한다. 하나는 영화를 경배하자! 두 번째는 영화야 놀자! 전자의 영화는 고도의 예술로서의 영화이고, 후자의 영화는 일상이고 놀이이고 과정으로서의 영화다. 부산영화제는 이 두 가지 모순된 구호를 분열적으로 구현해야 한다고 생각하고, 동네방네 비프는 후자의 구호인 ‘영화야 놀자’에 해당하는 행사다. 21세기 들어 영화는 급격히 변모하고 있다. 모두가 영화를 만드는 시대다. 영화제 또한 미디어 환경의 변화, 문화적 환경의 변화를 수용해야 한다. 지금은 동네방네 비프가 영화를 상영하는 행사지만, 어느 시점이 되면 동네의 커뮤니티 차원에서 영화를 만들고 즐기고 배우는 과정으로서 문화적 뿌리를 내리는 모습이 될 거라 생각한다. 생활공동체 안에서 영화가 아주 자연스러운 생활의 일부로 자리 잡았으면 좋겠다는 게 이 프로그램의 궁극적 취지이고 목표다. 관련해서 또 하나 소개하고 싶은 건 영화 백일장 프로그램이다. 오전 10시에 주제를 제시하면 미리 신청한 참가자들이 그날 밤 10시 까지 스마트폰으로 5분짜리 단편영화를 만들어 제출한다. 다음날 심사를 해 1, 2, 3등을 뽑는 게 아니라 10명의 급제자를 발표한다. 영화로 놀 수 있도록 우리가 판을 만들어주는 이벤트다. 이런 게 20세기 적인 것과는 다른 차원의 방식이라 생각한다.

-부산영화제 10개년 발전 계획의 큰 그림은 어떻게 그려가고 있나.

=중심성과 탈중심성의 공존이 하나의 큰 방향성이고, 거기에 아시아 영화인들과의 연대 혹은 아시아 영화인에 대한 적극적 지원이 또 다른 중요한 이슈로 자리하고 있다. 이 두 가지를 어떻게 구체적으로 실현할 것인가 계속 고민하는 중이다.

-부산시가 전폭적으로 지원하겠다고 밝혔다.=부산영화제는 부산시 입장에서도 중요한 문화 자산이기 때문에, 관심과 투자가 불가피하다고 판단한 것 같다. 그동안 우여곡절이 있었 는데, 어지러웠던 관계들을 정리하고 새 출발하자는 의미의 최초의 악수라고 보면 될 것 같다. 첫 출발의 느낌은 좋은 편이다.

-올해 부산에서 놓치지 말아야 할 영화들을 추천해준다면.

=직접 영화를 선정한 것이 아니지만, 하마구치 류스케의 영화 두편은 올해 나의 베스트10에 무조건 들어갈 걸작이다.