핵은 참 평가내리기 복잡한 도구다. 가장 끔찍한 독성 물질이자 인류가 만들어낸 궁극의 에너지. 세상을 파괴할 도구이자 전쟁을 억제하는 훌륭한 우산. 과거 공산권 국가들이 미국이라는 자본주의 괴물에 맞설 수 있었던 가장 큰 이유도 아마 핵을 가졌기 때문일 것이다. 나는 가끔 팔레스타인이, 칠레가 핵을 가졌더라면 그들의 역사가 지금과 어떻게 달라졌을까 상상해보곤 한다.

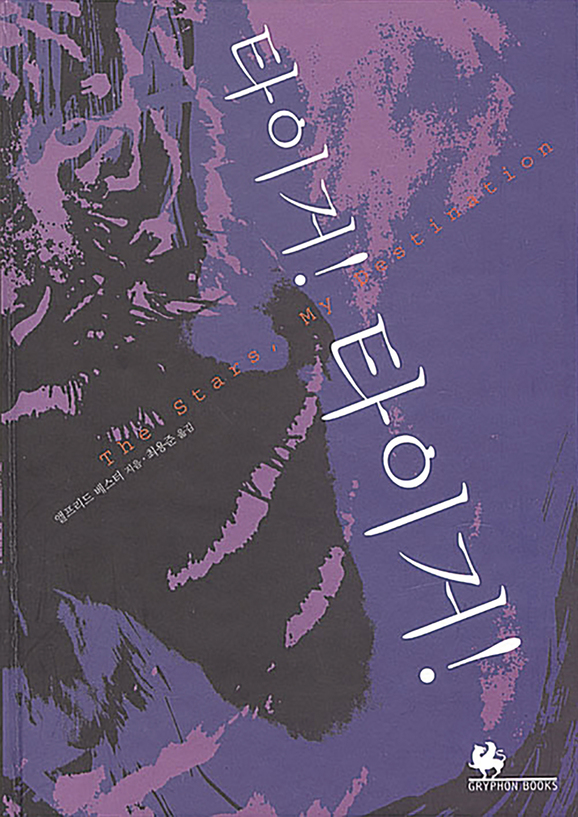

이보다 더 지독한 상상을 글로 옮긴 고전 SF 소설이 있다. 알프레드 베스터의 <타이거! 타이거!>에서 주인공 걸리버 포일은 PyrE라는 신물질을 세상 사람들에게 무작위로 뿌려버린다. PyrE는 생각만으로 점화할 수 있는 폭탄이다. 그것도 지구를 소멸시킬 수 있는 초강력 폭탄. 말하자면 모두가 평등하게 핵무기를 가진 세상이 도래한 것이다.

이런 식으로 아예 나라에서 국민에게 한발씩 핵폭탄을 나눠주는 정책을 펴보면 어떨까. 아마 세상은 무척 흥미롭고도 끔찍하겠지. 정책 이름도 내가 벌써 지어놨다. ‘2080 국민행복 핵복지 플랜’ 이라고, 20살부터 80살까지의 국민을 대상으로 2080년까지 핵폭탄을 지급하는 걸 목표로 추진해보자는 의미를 담았다. 어떠신지? 라임도 딱 떨어지는 게 보도 자료 하나는 예쁘게 뽑을 수 있을 거 같지 않은가.

… 잠깐 헛소리를 해보았다. 하지만 이 헛소리에는 일말의 진심이 섞여 있기도 하다. 소외된 이들에게도 힘이 주어졌으면 해서. 변혁을 바라는 모두가 대단한 힘을 갖게 된다면 세상에 무슨 일이 벌어지게 될지 솔직히 좀 궁금하다. 꼭 핵폭탄까진 아니더라도. 영화 <싸이보그지만 괜찮아>의 결말도 대충 이와 비슷한 느낌으로 해석해볼 수 있지 않나 하고 혼자 생각해보곤 한다. 약자에게 거대한 힘을 쥐어주는 이야기에는 강력한 전복적 쾌감이 있다. 심지어 그가 악인일 경우에도 말이다.

<씨네21>의 여러 지면을 통해 수차례 홍보를 한 터라 조금 쑥스럽기도 한데, 시침 뚝 떼고 한번만 더 말씀드려보자면 곧 출간을 앞두고 있는 나의 신간 장편소설 <모두를 파괴할 힘>에도 위와 같은 이유로 핵무기가 잔뜩 등장한다. 그것도 수십발이나. 경우 없고 무책임한 인간들이 우연히 손에 넣은 전략미사일을 폭죽마냥 신나고 후련하게 여기저기 쏘고 터뜨리고 난리를 친다. 소외된 모두가 핵 비슷한 무언가를 갖게 된 미래의 이야기다.

이외에도 나는 내 소설에 방사능과 관련된 소재들을 자주 등장시키는 편인데. 이건 내가 처음 소설을 쓰게 된 사연과도 어느 정도 관련이 있다. 내가 SF를 쓰기로 결심한 날이 바로 배명훈의 <철거인 6628>을 읽은 직후였기 때문이다. <철거인 6628>은 굳이 따지자면 SF보다 테크노 스릴러에 좀더 가까운 이야기다. 어느 날 평양에서 거대한 폭발이 일어나고, 어쩌면 그 폭발은 핵폭발일지도 모른다는 소문이 떠돈다. 어쩌면 같은 폭탄이 더 많이 존재할지도 모르고 외교부도, 국방부도, 통일부도, 심지어 미국에도 상황을 정확히 파악하고 있는 사람이 없다. 이런 혼란스러운 상황이 라디오 뉴스를 통해 흘러나오고 있는데도 주인공 민소는 헤어진 옛 연인을 떠올리며 지질한 우울에 잠긴 채 정처 없이 자동차를 운전할 뿐이다. 그는 핵폭발의 피해 규모를 추산하는 일을 하는 전문가지만 어째선지 누구도 그를 찾지 않는다. 민소는 그저 가속 페달을 밟으며 홀로 상상할 뿐이다. 평양에서 터진 것과 똑같은 폭탄이 서울에 떨어진다면 대체 몇명이 죽을까….

국제정치학을 전공한 작가의 디테일이 돋보인다고, 실은 뭣도 모르지만 비전공자인 입장에서 감탄하고 또 감탄하며 읽었던 기억이 난다. 이후로도 작가는 비슷한 주제를 다룬 이야기를 여러 번 썼다. 그는 같은 소재와 주제를 반복해 갈고닦으며 점차 향상시켜나가는 장인 같은 작가다.

화성을 배경으로 하는 단편 <외합절 휴가>는 지구와 통신이 끊긴 화성에서 비상 상황을 맞이한 공무원 은경의 분투를 다룬다. 인공지능과 공무원이 티격태격하는 유쾌하고 속도감 있는 만담이다. 다만 이들이 맞고 있는 비상 상황이 지구와 화성 북반구 도시간의 정치적 충돌과 화성 궤도를 돌고 있는 수백발의 핵탄두라는 점만 빼면. 같은 테마를 장편으로 확장한 버전인 <맛집 폭격>도 흥미롭다. 이 이야기에서는 조금 더 차근차근 보복의 에스컬레이션이 일어난다. 작은 미사일이 맛집을 폭격한 사건을 추적하는 것으로 시작하는 이야기가 꼼꼼하게 단계를 밟아가며 폭력의 스케일을 키워 종국에는 핵폭탄을 주고받을 위기 앞까지 내몰리게 되는 것이다.

세상에는 독자의 경험을 들추며 공감을 주는 작가가 있는가 하면, 한번도 경험해보지 못한 완전히 새로운 경험을 제공하는 작가도 있는데, 배명훈은 후자에 속하는 작가인 것 같다. 그가 묘사하는 권력과 암투, 외교와 정치, 첩보와 군사행정의 세계를 마주할 때면 내가 모르는 세상의 이면을 살짝 훔쳐보는 듯한 느낌이 든다. 특히 전략 병기들이 오가는 상황에 이르면 일상을 살아가는 우리의 상식은 송두리째 사라지고, 세상은 기묘한 절차와 기이한 도덕으로 덧칠되어버린다.

하지만 안심하시라. SF의 세계에서 대개 핵폭탄이란 ‘그렇게 대충 인류가 멸망한 뒤’ 따위의 자막과 함께 <매드맥스>식 포스트 아포칼립스 분위기를 깔아주기 위한 소품 정도로나 쓰일 뿐이다. 아니면 외계인이 가진 반투명 방어막의 성능을 과시하기 위해 쓰이거나. 핵폭탄은 그런 식으로 터지는 게 제일 어울린다. 현실 대신 픽션에서 액땜하듯 펑펑 많이 터져주길.