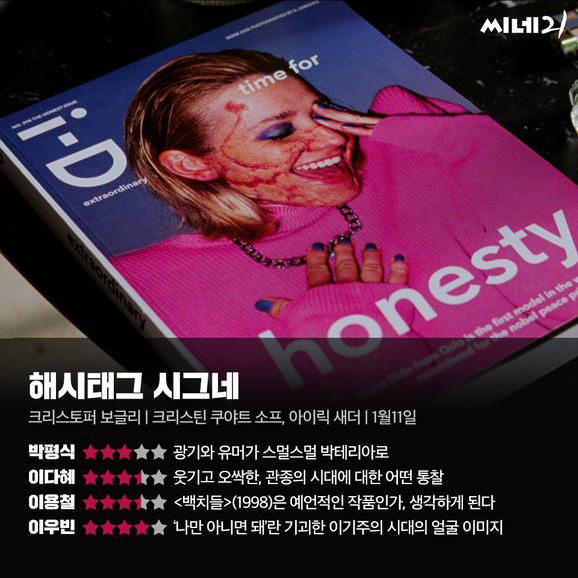

시그네(크리스틴 쿠야트 소프)는 사랑이 고프다. 시그네가 어릴 적 이혼한 아버지는 딸에게 영 무심했다. 남자 친구 토마스(아이릭 새더)는 예술가 경력을 쌓는 데에만 혈안이 되어 연인은 뒷전으로 내팽개치기 일쑤다. 토마스와 함께한 식사 자리에서도 시그네는 무관심에 고통받는다. 예술계 인사들은 자기 자랑만 늘어놓을 뿐 시그네의 말은 흘려듣기만 한다. 결국 시그네는 사람들의 관심을 받기 위해 궁여지책으로 알레르기가 있냐는 주방장의 물음에 있지도 않은 견과류 알레르기가 있다고 답한다. 그녀의 꾀병에 사람들의 관심이 집중되자 시그네는 쾌감을 느낀다. 이윽고 시그네는 더 큰 관심을 받기 위해서 피부병을 일으키는 약물을 불법 남용하기 시작한다. 부작용이 걷잡을 수 없이 커지지만 시그네는 이를 기회로 대중의 이목을 끌려 한다.

<해시태그 시그네>는 시그네의 기행이 비단 그의 잘못만은 아니라고 주장한다. 시그네의 병적인 애정결핍과 관심에의 욕구를 현 사회에 만연한 이기주의와 연결하는 것이다. 영화 속 인물들은 자신에게 미칠 일말의 피해를 방지하기 위해 타인을 배척한다. 시민들은 개에게 물린 사람을 방치하고, 요리사는 손님의 건강보다 식당의 유명세만 챙긴다. 공감 치료를 위해 모인 환자들은 본인의 병이 더 심각하다며 남들과 겨룬다. 심지어 시그네와 토마스가 한낮의 대로에서 도둑질을 일삼아도 도시인들은 아무런 신경을 쓰지 않는다. 즉 건실한 개인주의가 아니라 ‘나만 아니면 돼’라는 식의 이기주의 속에서 시그네의 관계결핍은 심해질 수밖에 없다. 더불어 관계의 척도를 가시화하는 소셜 미디어 풍조도 그의 결핍을 증폭하는 요소로 등장하며 현실의 초상을 투영한다.

영화는 시그네가 겪는 자기 파괴의 과정을 담담하게 이어간다. 군더더기 없는 편집도 감독의 연출과 잘 맞물린다. 시그네의 피부병 증세를 과격한 수위로 표현하지만 음악과 촬영의 과잉은 적절히 지양한다. 대신 시그네의 상상 시퀀스를 물 흐르듯 교차시키며 플롯에 활기를 불어넣는다. 상상의 내용은 아버지, 연인, 대중의 사랑을 한껏 받는 시그네의 허황된 꿈이다. 마치 <택시 드라이버>나 <코미디의 왕>이 로버트 드니로의 자기 연민과 나르시시즘을 모호한 망상으로 구현했던 것이 떠오르는 방식이다. 마틴 스코세이지가 1970~80년대 미국을 배경으로 자아가 말소된 개인들의 발악에 집중했다면 <해시태그 시그네>는 자아 비대증을 겪는 현 사회의 개인들을 그리는 모양새다. 그들이 행하는 타인에의 무관심과 에고이즘에 방점을 둔 것이다. 파격적인 소재와 직설적인 기치가 유의미한 논쟁거리가 될 만한 작품이다.

"내 책임이 아니잖아요."

영화 속 여러 인물이 너나 할 것 없이 내뱉는 말이다. 이들에게 중요한 것은 오로지 본인의 안위다. 마냥 비난하긴 어려우나 분명 안타까운 현실의 단면이다.

CHECK POINT

<타인의 얼굴> (감독 데시가하라 히로시, 1966)

얼굴을 뒤덮은 붕대의 이미지, 붕대를 벗고 제2의 얼굴로 살아가면서 타인과의 관계를 갈구하던 오쿠야마의 모습이 시그네와 다분히 겹쳐 보인다. 다만 사고로 얼굴을 잃은 오쿠야마와 달리 시그네는 자신의 의지로 얼굴을 훼손한다. <타인의 얼굴> 이후 반세기가 지난 지금, 우리 사회가 한층 더 괴상해진 것은 아닌지 염려되는 이유다.