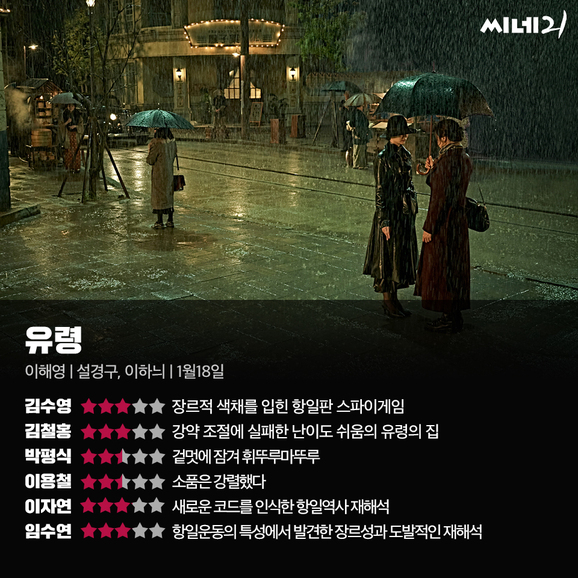

“유령에게 고함. 작전을 시작한다. 성공하기 전까지는 멈춰서는 안된다.” 상하이에 이어 경성에서도 총독부 고위 간부를 노린 테러가 발생한다. 항일 조직 ‘흑색단’이 ‘유령’이라는 이름의 스파이를 곳곳에 심어놓고 이같은 작전을 준비해왔다는 사실이 드러나자 총독부는 수사를 시작한다. 신임 경호대장 카이토(박해수)는 일부러 흑색단 방식으로 가짜 공지를 보내 외딴 호텔로 5명의 용의자를 불러모은다. 통신과 감독관 무라야마 쥰지(설경구), 통신과 암호 전문 기록 담당 박차경(이하늬), 정무총감 직속 비서 유리코(박소담), 암호 해독 담당 천은호 계장(서현우) 그리고 통신과 직원 백호(김동희)는 자신이 살아남기 위해 서로를 고발하고 누명을 씌워야 하는 벼랑 끝 상황에 놓인다.

1933년 일제강점기를 배경으로 하지만 <유령>의 진짜 목표는 당시 시대상과 항일운동을 사실적으로 재현하는 데 있지 않다. 내러티브를 이끄는 동력으로 점쳐졌던 유령의 일부 정체는 초반부터 드러나고, 중반부의 반전 역시 추리 장르의 클리셰를 크게 벗어나지는 않는다. 대신 영화는 생즉사 사즉생의 정신으로 공동의 목표에 임하고 자신의 존재를 숨겨야만 하는 항일운동의 특성에서 장르영화의 가능성을 본다. 극 중반까지 서로를 의심하며 각자 이해관계에 따라 속마음을 떠보고 누구도 온전히 신뢰할 수 없는 심리전이 전개되다가, 어느 시점을 기점으로 경성을 무대로 한 첩보 액션물로 방향을 튼다. 종종 스토리보다 스타일을 중요시하는 태도는 이해영 감독의 전작 <독전>을, 박차경을 중심으로 여성 캐릭터들이 단순한 우정이나 동료애 이상의 감정을 내비치는 대목은 <경성학교: 사라진 소녀들>을 연상시키는 가운데 독립투사들의 희생과 결기를 파격적으로 재해석한 후반의 몇몇 이미지들이 눈길을 끈다.