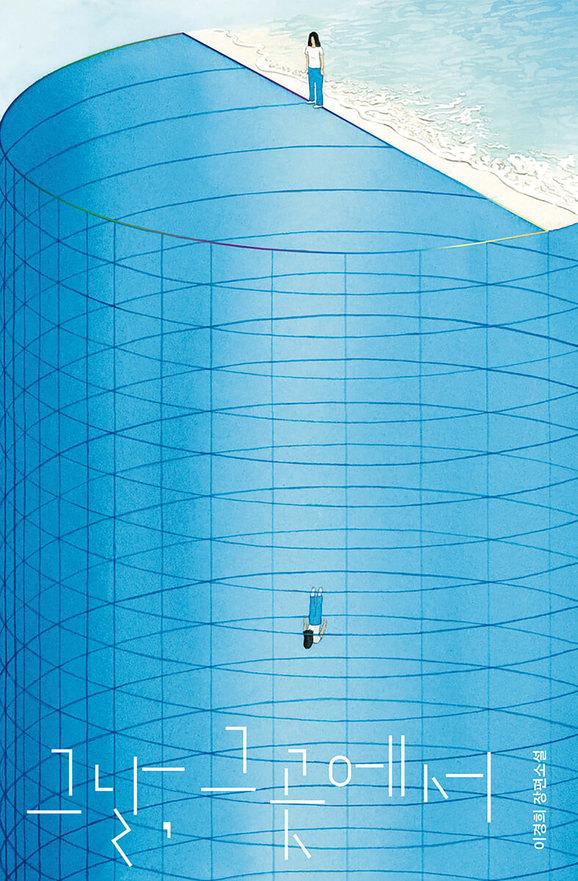

쑥스럽지만 한번쯤은 내 소설 이야기를 해보고 싶다. 내가 쓴 장편소설 <그날, 그곳에서>는 원전 사고로 엄마를 잃은 자매가 엄마를 되살리기 위해 과거로 시간 여행을 반복하는 이야기다. 이야기 속 주인공인 해미와 다미는 일종의 웜홀을 통과해 사고 현장으로 되돌아간다. 하지만 엄마를 구출하는 일은 생각처럼 쉽지 않고, 자매는 몇번이고 같은 재난의 순간을 반복해 경험하게 된다.

처음에 이 이야기는 단편으로 쓰였다. 그 버전에서 이 소설은 ‘구조하는 이야기’가 아니라 ‘구조를 방해하는 이야기’였다. 더 큰 재난을 막기 위해 누군가의 생존을 가로막고 희생을 강요하는 이야기. 억지로 완성은 했지만 쓰는 내내 어딘가 어색하고 맞지 않음을 느꼈다.

장편으로 소설을 확장하며 나는 <그날, 그곳에서>를 ‘구조하는 이야기’로 고쳐 썼다. 주인공을 자매로 바꾸고, 구조 대상을 엄마로 설정했다. 그러자 당황스러운 일이 벌어졌다. 이 소설이 2014년 4월의 어떤 사건을 아주 강하게 은유하는 작품이 되어버린 것이다. 특별한 의도 없이 구상했던 재난 장면들과 스쿠버다이빙을 모티브로 한 시간 여행 아이디어가 그때의 사건과 밀접한 장치로 바뀌어버렸다.

많은 고민을 했지만 나는 사건과 마주하기로 결정했다. 가능한 한 조심스럽게. 가능한 한 많은 사람들의 사전 검증을 거치며. 결국 이 소설은 2014년 4월의 사고에 관한 이야기다. 지금은 아파트가 된 백화점 붕괴 사고에 관한 이야기이고, 체르노빌 희생자들의 이야기다. 마음속 깊이 자리 잡은 후회와 공포, 슬픔 같은 것들을 직시하는 과정이다. 과거로 문을 열고 들어가 상실을 받아들이는 이야기다.

시간 여행은 결국 허무한 공상이다. 과거로 돌아가 후회를 직시하지만 아무것도 바꿀 순 없다. 설령 소설 속에서 무언가를 바꾼다 해도, 소설 밖 현실로 돌아오는 순간 더 크고 지독한 상실이 당신을 기다릴 뿐이다. 그럼에도 달라지는 것이 있다. 바로 나. 바로 당신. 여행을 통해 우리는 변화한다. 회복한다. 말하자면 이건 일종의 노출 치료인 셈이다.

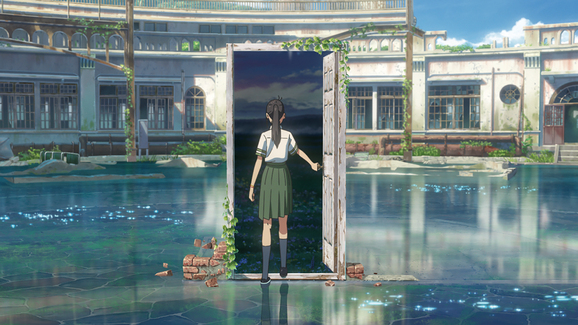

얼마 전 개봉한 신카이 마코토 감독의 <스즈메의 문단속>을 관람하며 다시금 이때의 기억을 떠올렸다. 그리고 솔직히 조금 부러웠다. 일본이라는 나라엔 저토록 넓게 공유되는 사변의 세계가 있었구나. 그 신화를 이용해 일본 애니메이션 업계는 전 국민을 향해 몇번이고 집단 굿을 해오고 있구나. <신 고질라>도 <에반게리온 신극장판>도 <너의 이름은.>과 <스즈메의 문단속>도 모두 그런 목적으로 만들어진 면이 있다. 일본 애니메이션 업계의 힘으로 모두를 치유하자. 지극히 일본적인 야심. 이제 그만 문을 닫자는 식의 목소리가 솔직히 살짝 소름 끼치는 면도 있지만.

가끔 일본 정치인들은 참 편하겠다는 생각이 든다. 그들이 그토록 탄압하고 저주했던 진보 지식인들이 문화 콘텐츠 시장에 스며들어 나라의 이미지를 꾸미는 일에 복무하고, 그들의 국제정치에 오히려 도움을 주더니, 이제는 국민들을 위로하는 역할까지 대신 떠맡겠단다. 이런 아이러니가 또 어디 있을까. 그럼 대체 저 나라에서 정치는 무슨 역할을 하지? 그런 맥락에서, 신카이 감독이 한국을 방문할 때마다 한국에서 일어난 재난 사건들을 잊지 않고 언급해주는 일이 나는 무척 고맙게 느껴진다. 그 한줄의 언급을 통해 그의 작품들을 조금 더 보편적인 감수성으로, 나의 상실과 연결지어 바라볼 수 있었기 때문이다.

작가로서 큰 야심이 있다면, 나는 이러한 사변의 세계를 사람들에게 안겨주는 작가가 되고 싶다. 미국인들에게 <스타워즈>가 그랬던 것처럼. 모두의 정신에 깊이 뿌리내리는 픽션 신화를 완성할 수 있다면 좋겠다. 그런 굉장한 이야기를 쓸 수 있으면 더할 나위 없이 행복하지 않을까 상상해보곤 한다.

나는 어렸을 때 누구나 판타지의 세계에, 신화의 광경에, 이곳이 아닌 다른 현실에 대해 상상하고 몰입할 수 있는 줄 알았다. 사변적 세계에 몰입할 수 있다는 것이 얼마나 큰 재능인지 예전엔 알지 못했다. 하지만 이건 엄청난 능력이다. 창작자로서만이 아니라 독자로서도, 시청자로서도 이는 거대한 축복이다. 왜냐하면 이 능력을 통해 우리는 픽션의 세계에서 많은 위안과 위로를 얻을 수 있기 때문이다. 그곳에서 얻은 힘으로 새로이 변모해 실제 현실에 위력을 발휘하고 삶을 새롭게 바꾸어나갈 수 있기 때문이다. 매번 반복하는 이야기지만, 픽션에는 세계를 파괴할 힘이 있다.

그리고 동시에, 세계를 치유할 힘도 그 안에 함께 지니고 있다. 만약 모두를 같은 사변적 세계에 데려올 수 있다면, 어쩌면 모두를 치유할 수도 있지 않을까. 그럴 수 있다면 좋겠다. 아마도 지극히 희박한 희망이지만.

개인적인 사정으로 이번 에세이를 마지막으로 <씨네21> 연재를 마치게 되었다. 부족한 글이지만 누군가에게는 즐거움이 되었기를. 언젠가 어디선가, 또 다른 말과 이야기를 통해 당신과 다시 뵙기를 바라며.