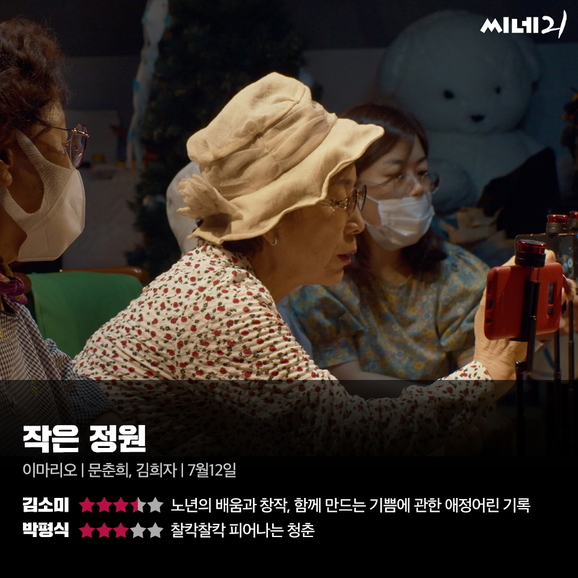

평균 나이 75살. 8인의 명주동 ‘언니’들은 대부분 서로의 평생을 곁에서 지켜본 사이로, 남의 집 살림살이를 훤히 꿰뚫고 있을 만큼 돈독한 우애를 살려 영화 촬영장의 분업 시스템에도 빠르게 적응 중이다. 매주 열리는 작은 시사회의 객석은 스크린에 떠오른 자기 모습에 잔뜩 얼어붙은 옆 사람을 다정히 추켜세우느라 너나 할 것 없이 수다스럽다. 세월이 길러낸 해학의 스토리텔러들이 주인공이긴 하지만, 그렇다고 <작은정원>을, 배우는 노년의 삶을 들뜬 뉘앙스로 예찬하는 감동 다큐로 추측해선 곤란하다. ‘나이 듦은 좋은 것’이라는 피상적 긍정은 이런 다큐멘터리를 만나면 외려 가만해지고 말 것이다. 언니들은 여전한 활력과 학구열만큼이나 피할 수 없는 상실의 슬픔도 두런두런 고백한다.

강릉 영화인들이 꾸린 협동조합에서 할머니들에게 스마트폰 사진을 가르치면서 영상 실습의 토대가 마련됐다. 서울 생활을 정리한 후 고향에 내려간 이마리오 감독(<더 블랙> <강정 인터뷰 프로젝트>)이 이를 지켜보면서 다큐멘터리의 재료가 서서히 쌓였다. 감독은 별도의 인터뷰 푸티지나 자막 설명 없이 약 3년의 시간을 담담히 이어붙였다. 결과이기 이전에 과정으로서의 영화 만들기는 <작은정원>에서 한 사람의 인생 2막을 열기에 충분한 힘을 가진 것처럼 보인다. 마을 통장 격인 춘희 언니는 호쾌하게 ‘레디, 액션!’을 외치고, 정례 언니는 프레임 안의 모든 것을 결정하는 감독의 책임을 절감하며, 희자 언니는 어느새 카메라의 눈으로 세상을 보게 된다. “너무 늙어 폐 끼칠까 걱정” 된다던 숙련 언니는 동네 화단의 꽃들에 조용히 말 거는 시간을 기록한 연작으로 <작은정원>에 아름다움을 수놓았다. 두려움과 망설임이 가득하던 초심자의 얼굴이 어느새 재미와 긍지의 빛으로 환히 밝혀지는 과정을 보는 일은 분명 진귀한 경험이다. 자전적 다큐멘터리라는 숙제를 받아든 언니들이 남편과 자녀로만 대변되지 않는 자기만의 삶을 표현하기 시작할 무렵엔 좀처럼 떼어낼 수 없는 웃음과 울음이 한몸으로 출렁거린다. <작은정원>의 결실은 예술의 쓸모를 방증할 뿐 아니라, 지역을 지키며 한평생 가정 안팎에서 노동한 산업화 세대 여성들의 생애를 돌아보게 만들면서 단단히 무르익는다.