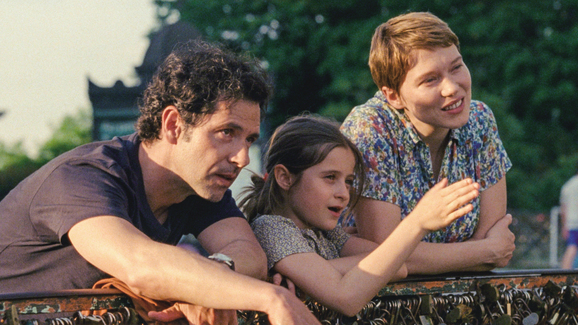

산드라(레아 세두)는 8살 난 딸 린(카미유 르방 마르탱)과 함께 파리에 살고 있다. 언뜻 보기에 평범한 여성의 하루가 시작되고 있거나, 무사히 지나가고 있다는 인상 뒤에는 산드라의 매일에 뒤엉켜 있는 애환이 펼쳐진다. 희귀성 퇴행성 질환을 앓고 있는 아버지 게오르그(파스칼 그레고리)는 집을 찾아온 산드라에게 문조차 열어주기가 쉽지 않다. 우연히 마주친 옛 친구 클레망(멜빌 푸포)과 산드라는 사랑을 시작하지만, 확신과 불안 사이를 오가는 관계에서 클레망과의 사이를 알고 있는 딸이 새로운 가족에 대한 기대를 너무 많이 하지 않도록 다독여야 한다. 아버지의 저서가 익숙한 대학원생들이 그녀에게 아버지의 안부를 물어올 때마다 울음을 삼켜야 하는 일 또한 산드라가 감내해야 하는 일상의 모습이다. 아버지의 병환이 점점 깊어져 돌보기 힘들게 되자 오래전 아버지와 이혼한 어머니(니콜 가르시아)는 딸들과 함께 아버지를 어느 요양원에 보내야 할지 등을 의논한다.

이야기에는 있지만 인생에는 없는 것이 맥락이라고 하던가. <어느 멋진 아침>은 사건의 발단과 위기, 절정이 사그라들어 삶의 모습으로 가까이 다가가려는 부류에 속하는 영화다. 여기에서 분명하게 드러나는 갈등이 있다면 그것은 다른 세대간 몸의 차이에서 오는, 노화하는 신체를 향한 젊은이의 몰이해와 한없는 냉정함일 것이다. 한때는 유명한 학자였으나 희귀성 질환을 앓는 산드라의 아버지는 점차 앞을 볼 수 없고, 사물과 말을 정확하게 다룰 수 없게 된다. 아버지의 죽음을 준비하며 여동생과 함께 요양원을 고르고, 남겨진 책을 정리하는 방식으로 어머니와 다투는 동안에도 산드라는 클레망과 린을 향한 사랑으로 애달프고 기쁘다. 퇴행성 질환을 얻고 난 이후, 아버지가 쓴 몸에 대한 수기를 읽는 내레이션과 성장통을 앓느라 한쪽 다리를 절뚝대며 걷는 린의 모습이 한 장면 안에서 겹칠 때, 어쩌면 인간의 삶이란 몸을 가진 자들이 살아서 고통을 겪는 일의 순환이라고 영화는 말하고 있는 것만 같다. 아버지가 맞이하고 있는 죽음이 산드라에게도 예정된 일이라 느껴져 문득 두려워질 때면, 아버지를 향했던 산드라의 애정은 점점 고개를 돌려 외면해버리고 싶은 환멸로 변해간다. 미아 한센러브는 전작 <다가오는 것들>을 통해 늘 있던 그대로의 생활이 행복인 중년 여성이 갑자기 찾아온 변화를 받아들이는 삶의 자세를 그렸다면, <어느 멋진 아침>에서는 아버지가 맞이하는 질병과 육체의 쇠락을 지켜보는 딸 산드라를 둘러싸고 그 주변의 삶을 포착한다. 인생에는 고통도, 죽음의 그림자도, 사랑도 있으며, 어느 날 찾아올 빛나는 순간도 있다는 사실을 감독은 한 여인의 소박한 일상을 통해 그려내고 있다.

“할아버지보다 할아버지 책이 더 가깝게 느껴져. 거기 육신은 껍데기고, 이 책은 영혼이니까.”

아버지가 남긴 서가를 정리하며 산드라가 린에게 말한다. 육신보다 정신을 드높이는 말처럼 들릴 수도 있지만, 어쩌면 영화에서 가장 환희로 빛나는 인생의 시기에 있는 산드라가 노환과 죽음을 향해 지닌 공포와 증오마저 느껴져 서늘한 슬픔이 묻어난다.

CHECK POINT

<화장> 감독 임권택, 2014

죽음을 향한 두려움이 자연스러운 일이라면 싱그러웠던 한때를 향한 흠모 또한 그와 같은 것일지 모른다. 제 의지대로 할 수 없는 몸으로 죽음에 다가서는 일과 이미 지나가버린 날을 돌아보는 일 중에 더 서글픈 마음은 무엇일까. <화장>은 생기 넘치는 젊음에 매료된 중년 남성의 시점에서 신체의 대비를 그린다는 점이 <어느 멋진 아침>과 닮았기도 하고, 다르기도 하다.