메이 마틴은 캐나다 출신의 스탠드업 코미디언이자 극작가다. <필 굿>에서 그는 마약중독과 트라우마에 시달릴 뿐만 아니라 논바이너리 바이섹슈얼로서 이른바 ‘젠더 문제’를 겪고 있는 메이 마틴 본인으로 등장한다. 시스 여성이자 ‘벽장’인 애인과의 갈등, 불안정 애착 관계를 맺고 있는 ‘포식자’ 남성과의 대면, 정신질환과 중독 성향으로 인한 자기파괴의 경험 등을 다룬 에피소드들이 <필 굿>의 두 시즌을 이룬다. 넷플릭스의 분류에 따르면 <필 굿>은 로맨틱코미디지만, 당연하게도 그리고 다행스럽게도 이 드라마는 단지 그런 보수적인 장르에‘만’ 속하지 않는다. 그보다 <필 굿>은 약물중독과 성적 학대로부터 어쩌다 살아남은 메이 마틴이 어떻게 평범한 연애와 프로페셔널한 직업 세계로의 진입은 물론이고 제때 밥을 먹고 잠을 자는 일상의 영위에 처참히 실패하는지를 다소 과하다 싶을 정도로 낱낱이 보여주는 일종의 ‘트라우마 이후 스트레스 장애’(PTSD) 코미디에 가깝다. 트라우마가 딱 우리를 죽이지 않을 만큼만 괴롭게 만들 때, 우리는 어쨌든 그것에 적응하며 심지어 이해하려 애쓴다.

베르그송은 언젠가 우리가 자연스럽지 못한 뻣뻣하고 삐걱거리는 것, 즉 “기계적인 것”에 반응하고 반항하기 위해 웃음을 보인다고 썼다. 같은 맥락에서 <필 굿>은 웃음기 없는 웃음을 동반한다. 디스포리아를 유발하는 그 자신의 신체를 비롯한 외부 세계와 모든 마디가 어긋난 메이 마틴의 관절은 움직일 때마다 끼익거리는 쇳소리마저 내는 것 같다. 우리는 그런 메이 마틴을 보면서 웃지만 그것은 도저히 견디기 힘든 ‘공감성 수치’를 방출하는 폭소이거나 아니면 갱생의 여지없이 ‘지팔지꼰’하는 메이 마틴의 선택에 어처구니가 없어 새어나오는 실소에 가까울 것이다. 나는 <필 굿>을 보는 내내 희한하게도 재난 코미디라고 이름 붙일 수 있을 <돈 룩 업>을 떠올렸다. <돈 룩 업>에서 진짜 재난은 코앞으로 다가온 지구 멸망이 아니라 기실 재난 앞에서도 한치의 흔들림 없이 굳건한 인간들의 이기심과 어리석음 그 자체인 것처럼 보인다. 영화 속에서 점입가경으로 불어나는 지극히 인간적인, 그러므로 다분히 문화적이고 정치적인 방식으로 악화되는 사태들은 넋 나간 실소를 유발한다. 같은 맥락에서 함께 언급할 수 있을 (이 경우 ‘코미디’라기보단 ‘호러’겠지만) 다큐멘터리적 픽션인 <나, 다니엘 블레이크>는 보수주의적 정부의 자력갱생을 가장한 관료중심적 복지정책이 어떻게 한 개인을 비정한 죽음으로 몰아가는지를 보여주며, 자본주의 국가 시스템이라는 실체 없는 공포가 어떻게 우리의 현실을 먹어치우는지 폭로한다. <조커>가 가르쳐준 대로, 어쩌면 미친 세상 속에서 살아남는 유일한 수단은 미친 웃음뿐일지도 모른다.

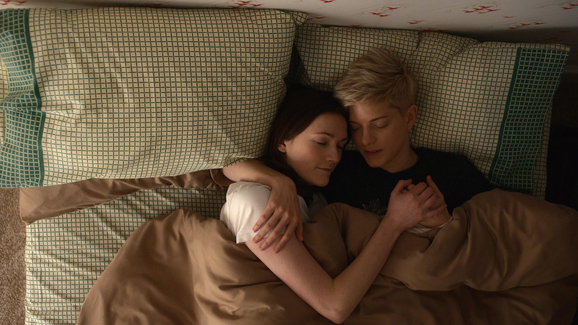

그렇다면 <필 굿>이 유발하는 폭소나 실소 또한 메이 마틴이 속한 미친 세상으로부터 기인하는 것일까? 물론 일부는 그럴 것이다. “인기 없는 코미디언”이자 마약중독자, “여자도 남자도 아닌 둘 다의 실패한 버전”인 메이 마틴은 자신과의 관계를 주변인들에게 밝히기를 두려워하는 애인, 여전히 동종 업계에 남아 있는 그루밍 성폭력 가해자, 자신을 ‘아이템’으로 쓰고 버리기를 주저하지 않는 끔찍한 엔터테인먼트 시장과 차마 ‘안전 이별’하기 어려운 중독적인 관계를 맺고 있다. 시종일관 메이 마틴이 짓는 얼빠진 표정, 도대체 어디를 쳐다보고 있는지 모를 초점 없는 텅 빈 시선은 넷플릭스가 주장하듯 로맨스를 조장하기에 앞서 전형적인 불안장애의 증상만을 표시하는 것 같다. 이런 관계들 속에서 그는 극도로 수동적인 방식으로 자신을 보호하기를 택한다. 이를테면 그는 공황 상태에 빠지는 순간마다 (말 그대로든, 비유적으로든) 침대 밑으로 숨는다. 침대 밑은 그가 유일하게 안전하다고 여기는 공간이다. 예컨대 “내 안으로 들어와(싸줘)”(come(cum))라는 애인의 말에 “나도 그러고 싶지만 신체 구조상 그럴 수 없어”라고 퉁명스럽게 대꾸한 뒤 차갑게 식어버린 섹스 이후 그는 다급히 침대 밑으로 기어들어간다. 메이 마틴과 피가 섞이지 않은 먼 조상인 소설 <고독의 우물> 속 스티븐이 거울을 보며 자신의 “불쌍한 몸”을 연민한다면 그는 거울 없는 침대 밑으로 들어가 더이상 디스포리아를 느끼지 않는 “창백한 허수아비”가 된다. 그의 만년 착장인 후드와 무지 반팔이 어쩌면 침대 밑과 마찬가지로 그에게 안정감을 제공할 수도 있다는 사실에 대해서는 구태여 언급할 필요조차 없을 것이다. 그가 자신을 ‘이렇게’ 만든 트라우마의 근원인 미친 세상에 대해 분노하거나 저항하지 않는 이유는 간단하다. 고작 공황과 불안을 관리할 수 있을 뿐인 수동적 체념 또한 트라우마로부터 살아남는 하나의 방식이기 때문이다.

알다시피 트라우마는 주체의 실존을 위협하는 치명적인 사건, 겪을 당시에는 몰랐지만 사후에 비로소 상처(외상, 外傷)로 의미화되는 유일무이한 사건, 그러나 그 파괴력에 비해 사건의 내용 자체는 비논리적이고 비선형적으로 기억되기에 주체에게도 쉽게 믿기 어려운 사건이다. 그럼에도 우리는 숨기기 어려운 정신적, 신체적 증상을 통해 트라우마가 ‘거기에’ 있다는 것을 좋든 싫든 믿게 될 수밖에 없다. 이미 일어난 사건을 결코 일어나지 않은 사건으로 만들 수는 없기에 결국 트라우마 ‘회복’이라는 뻔한 문구에서조차 방점은 언제나 트라우마의 부인, 억압을 의미하는 ‘극복’이 아닌 트라우마와의 공존을 의미하는 ‘적응’에 찍혀야만 한다. 최근 큰 화제를 모으기도 했던 스토킹 범죄 피해의 경험을 다룬 시리즈 <베이비 레인디어>, 코미디라는 장르와의 ‘혐애’ 관계를 다룬 스탠드업 <해나 개즈비: 나의 이야기>, 그리고 앞서 언급한 <필 굿>과 같은 PTSD 코미디는 주체가 트라우마 이후라는 시간에 어떻게 적응하(지 못하)는가를 일상성의 장르인 시트콤의 형식을 빌려 누설한다. 한때 ‘안방 극장’에서 집단심리치료의 역할을 맡았던 시트콤은 매회 위기가 발생하지만 어설프게나마 등장인물들의 노력으로 그 위기가 얼기설기 봉합되는 서사구조를 가지고 있다. 위기는 해소되고 일상은 회복된다. 그러나 PTSD 코미디에서 위기는 만성화되기만 하고 일상 또한 악화일로를 걷기만 한다. 이는 위기가 외부 세계가 아닌 주체로부터 발생하기 때문이다. PTSD 코미디로서 <필 굿>이 <돈 룩 업> <나, 다니엘 블레이크>와 분리되는 지점이 바로 여기다. ‘미친 세상’에도 불구하고 <필 굿>에서 재난은 오로지 자기 자신에게 귀속된 것으로 묘사된다. 코미디는 최소한 그런 자기 자신을 구할 수 있을 테고, 운이 좋다면 마찬가지로 트라우마 이후 시간을 통과하는 다른 이들 또한 구할 수 있을 것이다.