잠시 감독 이야기를 좀 해야겠다. 이 영화의 감독 빌 우드러프(Bille Woodruff)는 우리나라에 거의 소개가 되지 않은 흑인감독이다. <허니>는 그의 할리우드 장편 데뷔작인데, 사실은 꽤 유명한 뮤직비디오 감독이기도 하다. 백 스트리트 보이즈, 브라이언 맥나이트, 지뉴와인, R. 켈리, 글로리아 에스테판, 토니 브랙스톤 등의 흑인스타들의 뮤직비디오는 물론이고 셀린 디온 같은 팝스타의 뮤직비디오에서 유려한 리듬감을 선보인 바 있는 베테랑 뮤직비디오 감독이다. <허니>를 2003년에 내놓고 비교적 좋은 평가를 얻어내는 데 성공한 그는 현재 <뷰티숍>이라는 영화를 찍고 있는 것으로 알려져 있다.

영화 <허니>는 잘 나가는 뮤직비디오 감독의 작품답게 음악의 리듬을 살릴 수 있는 내러티브를 통해 감독이 자신있는 대목을 충분히 잘 보여주려고 한 작품. 래디컬한 힙합영화라 할 수는 없으나 힙합이 아니면 이 영화에 남는 게 없다. 그런 면에서는 철저한 힙합영화라 할 수도 있다. 길거리 문화와 주류 대중문화판 사이의 관계, 꿈을 좇아가는 젊은 예능인의 희망 등을 ‘춤’을 매개로 그려내고 있긴 한데, 어딘지 너무 착하게 수습해가는 과정이 지나치게 할리우드적이라는 지적을 받기 쉬울 듯한 영화다. <플래시댄스>나 <페임>, 혹은 그보다 더 멀리 <토요일 밤의 열기> 같은 영화로부터 직접적이진 않더라도 요 대목 조 대목에서 영향을 받은 작품.

춤은 힙합의 중심이기도 하지만 모든 흑인문화의 기초라 할 수 있다. 춤과 아무 상관없는 흑인음악은 엄밀히 말해서 없다. 모든 흑인문화는 몸의 문화다. 몸이 저속하다면 그 저속함을 있는 그대로, 몸이 뜨겁다면 그 뜨거움을 있는 그대로 전달하는 것이 흑인문화다. 물론 흑인문화의 매력은 그 자체에 있지는 않다. 몸을 통해, 몸의 가장 낮은 수역의 떨림을 기본으로 하면서도 그것을 고양시켜 결국에는 추상적인 진리의 매개로 탈바꿈시키는 데 흑인문화의 본질이 있다면, 춤은 그저 춤이 아니다. 그것은 모든 떨림의 기본 흐름이다.

이 영화에서 그 모든 원리를 다 발견할 수 없지만, 무엇보다도 흑인들의 디테일한 몸 움직임 자체가 흑인의 시각에서 영상화되었다는 점에서 일단 볼거리들이 있다. 그 움직임들이 자연스러우면서도 유려하다. 흑인적인 몸놀림이랄까, 흑인이 감독한 영화라서 그런지 그것들이 억압되지 않고 있는 그대로, 어떤 대목에서는 조금 과장되게, 때로는 적나라하게 화면을 지배한다. 보이지 않지만 그 몸놀림의 리듬이 영화를 지배하고 영화 속의 음악적 리듬과 만난다. 내용보다도 그 리듬들 사이의 대화를 보는 것이 흥미롭다.

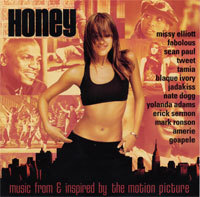

발매된 O.S.T 음반에는 최신 힙합이 총출동하여 듣는 이를 즐겁게 한다. 최고의 여성 래퍼 미시 엘리엇을 비롯, 블라그, 패뷸러스, 션 폴, 에릭 서먼 등 최근 잘 나가는 힙합 뮤지션들의 흥겨운 음악들이 들어 있다. 이 역시 래디컬한 메시지의 힙합들이라기보다는 도시적이고 세련된 취향의 댄서블한 힙합 넘버들. 펑키한 리듬 속에 절로 몸이 움직여지는 그런 음악들이다. 영화 속에 미시를 비롯, 지뉴와인 등 앨범에 참여한 여러 뮤지션들이 직접 출연하는 모습을 보는 것도 즐거운 일.