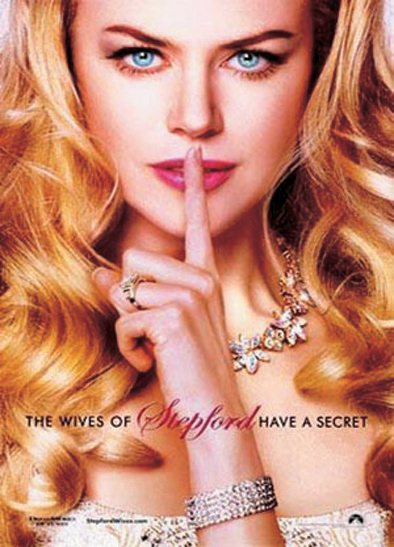

아이라 레빈 소설의 스멀거리는 공포는 예기하지 못한 곳에서 벌어진다. <죽음의 키스> <악마의 씨> <브라질에서 온 소년> 같은 작품은 시대의 분위기를 곧잘 잡아내고 있어 발표에 연이어 영화로 제작되곤 했다. 1960년대 후반에 밀어닥친 페미니즘의 물결을 반영한 소설 <스텝포드 와이프>도 1975년에 이미 브라이언 포브스에 의해 영화화된 적이 있다. 21세기에 다시 등장한 <스텝포드 와이프>에서 마을의 지배자는 디즈니사 출신에서 마이크로소프트사 출신으로, 사진을 찍던 여주인공은 거대 방송사를 경영하는 슈퍼우먼으로 탈바꿈했다.

그러나 시대의 흐름을 따라잡은 여러 노력에도 불구하고 어색하다. 도대체 지금 능력있는 아내를 두려워하는, 그래서 아내를 부엌데기로 가두고 싶은 남자가 얼마나 되겠냔 말이다. 게다가 지적이고 독립적이었던 여주인공을 꼭 그렇게 오만하고 공격적인데다 자기밖에 모르는 모습으로 바꿔야 했는지도 의문이다. 하긴 부인의 개조과정을 까발린 것이나, 1975년 버전의 우울한 분위기와 으스스한 결말을 화사한 교외 도시와 억지 해피엔딩으로 윤색해놓은 건 프랭크 오즈의 영화에서 미리 예상된 일인지 모른다. 미국과 중산층에 대한 은밀한 공포가 그나마 살아 있어서 다행이다. 감독의 음성해설은 기대했던 것보다 평범한데, 니콜 키드먼 덕에 드라마가 강화됐다고 말하는 부분은 되새길 만하다. 20분 정도 되는 ‘메이킹 필름’ 외에 ‘정의내리기’, ‘기획과정’, ‘역할과 배우들’, ‘삭제·NG장면’ 등의 부록은 소소한 재미를 준다.