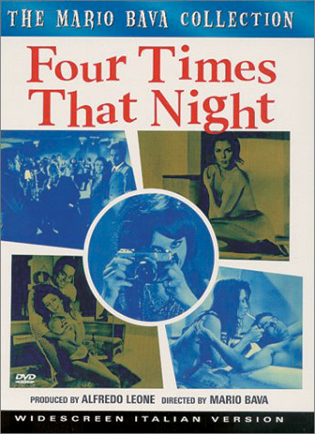

첫 번째 이야기. 한 여자가 한 남자와 외출했다. 다음날 그녀가 엄마에게 말했다. ‘난 고귀한 처녀성을 지켰어요.’ 그리고 그가 친구에게 말했다. ‘밤새 날 가만히 두질 않더군.’ 망원경으로 둘을 지켜본 경비원이 말했다. ‘그는 게이였고, 그녀도 레즈비언의 등쌀에 시달렸지.’ 난데없이 나타난 정신과 의사가 말했다. ‘아무 일도 일어나지 않았어요. 둘은 건전하게 보냈죠.’ 두 번째 이야기. 1913년의 가을, 영국 귀족들이 전원에 모여서 사냥과 연회를 가지기로 했다. 그들이 사냥과 만찬, 카드놀이, 가십거리들로 시간을 보내고 소란을 떨 동안, 비극적 죽음이 한번 일어난다. 그들은 화려한 시절이 사라지고 시대가 바뀌고 있다는 사실은 물론, 이어질 1차 세계대전으로 인해 자신들이 죽음을 맞이할 운명이란 것도 몰랐다. 세 번째 이야기. 외딴 집에서 혼자 영화를 편집하는 남자에게 괴물과 환영이 하나둘씩 찾아온다. 서서히 미쳐가는 그는 영화 속 살인마가 되어 집과 미로를 헤치며 살인을 저지르고, 급기야 자신의 가족까지 위협한다. 그는 부인에게 말한다. ‘내가 왔어, 널 잡아 없앨 거야.’

줄거리만 써놓고 보면 <그날 밤, 네 가지 이야기> <슈팅 파티> <이블 에드>는 영락없이 구로사와 아키라의 <라쇼몽>과 장 르누아르의 <게임의 규칙> 그리고 스탠리 큐브릭의 <샤이닝>이다. 영감을 받아 영화를 만드는 게 죄는 아니다. 문제는 세 작품이 영화사의 걸작으로부터 줄거리와 형식을 빌려와 적당히 흉내낸 데 있다. 그래도 제임스 메이슨, 에드워드 폭스, 존 길거드 같은 연기파 배우들을 등장시켜 그럭저럭 분위기를 살린 <슈팅 파티>는 <그날 밤…>에 비하면 나은 편이다. ‘어떻게 살 것인가’란 주제는 제쳐둔 채 ‘열린 구조’를 가지고 에로틱코미디를 한번 만들어볼까 궁리한 모양새는 아쿠타가와 류노스케의 <라쇼몽>과 <덤불 속> 중 후자만 살려놓은 꼴이니, 마리오 바바의 명성을 추락시킨 영화가 되고 말았다. 들어가서 구해주고 싶은 건 스웨덴산 스플래터 <이블 에드>도 마찬가지다. 사방에 붙은 호러영화의 포스터에 질식사한 <이블 에드>의 공포는 보여지는 피의 양과 반비례한다. 장 르누아르와 미조구치 겐지의 영화를 스크린으로 본 사람은 영화가 단지 ‘움직이는 그림’이 아니라 ‘말하는 그림’이라는 걸 진정 깨닫게 된다. 그런 창조의 순간을 재현하거나 따라잡기는 힘든 법이지만, 어쨌든 영화의 역사는 창조와 진화라는 양립할 수 없는 모순적인 개념이 양립해온 시간이었다. 현대영화는 둘을 다 놓치고 있는 것 같다.