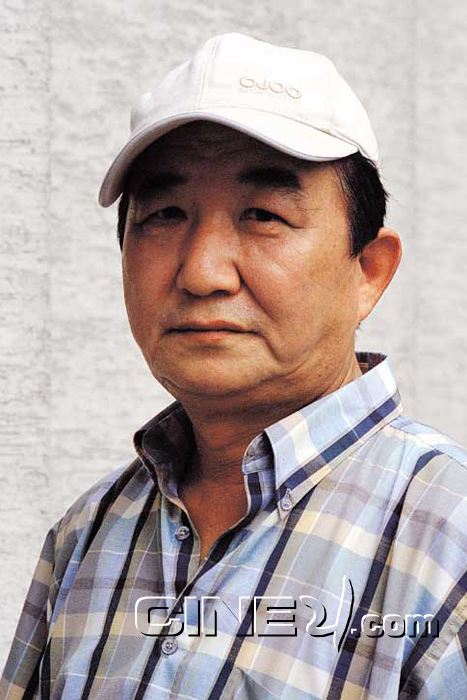

“나, 남기남입니다. 여기 근처에 있는데 얼른 나오쇼.” 저녁에 일을 하다 전화 한통을 받았다. 남기남 감독이었다. 최근 <바리바리 짱>을 개봉시킨, <영구와 땡칠이>의 전설적 흥행감독, 6일 만에 영화 1편을 찍었다는, 바로 그분이다. 한겨레신문사 근처 어느 주꾸미집에 있으니 빨리 나오라는 말에 다른 약속이 있었지만 잠깐 얼굴이라도 뵙자는 생각이 들었다.

6∼7년 전쯤이다. 남기남 감독에 관한 특집기사를 준비하면서 처음 만났을 때 그는 같은 성씨라는 이유 하나만으로 나를 오랜 친분을 나눈 사이처럼 대했다. 취재를 위해 만난 첫날, 한낮에 만나 저녁 무렵 술에 취해 사무실로 들어갔던 기억이 난다. “오늘은 너무 마셔서 인터뷰는 내일 다시 하시죠.” 그렇게 첫 만남은 아무 소득없이 끝났고 나는 다음날 비로소 남기남 감독의 전설적 빨리찍기 비법을 들을 수 있었다. 그뒤로 몇년간 그를 잊고 지냈다. 그때 난 지금은 남기남 감독이 다시 영화를 찍을 수 있는 환경이 아니라고 생각했다. 2002년 어느 날, 그는 내게 전화를 했다. “영화를 하나 만들었다”는 것이었다. 주변에서 돈을 빌려 찍은 멜로영화 <너없는 나>였다. 그리고 다음 영화로 <달랠 걸 달래야지>와 <뉴 수퍼맨 길동>을 준비하고 있다고 말했다. 나는 사재를 털어(그는 이미 90년대에 9편의 영화를 만들면서 32억원에 달하는 재산을 날렸다고 했다) 영화를 만들겠다고 나서는 그를 안타깝게 바라봤다. 하지만 영화를 만들겠다는 그의 꿈은 꺾이지 않았다. 그는 2003년에 <갈갈이 패밀리와 드라큐라>를 만들었고, 지금은 <바리바리 짱>이 극장에 걸렸다.

남기남 감독이 기다리고 있던 주꾸미집은 전에도 여러 번 가본 곳이었다. 그는 내게 식당 주인을 소개했다. “얼굴 아는 분인데요. 뭐.” 내가 고개를 까딱하며 인사를 하자 그는 “이 사람이 내 조감독을 10년간 했던 사람”이라고 말했다. “에, 정말요?” 두눈이 휘둥그레졌다. 뭐랄까. 갑자기 내가 알던 우주와 다른 곳에 들어선 것 같은 느낌이었다. 늘 밥먹으러 가던 식당의 아줌마가 옛 충무로의 산증인이라는 게 어딘가 거짓말 같지 않은가. 그분은 남기남 감독의 조감독을 하면서 돈 많이 벌어서 식당을 차렸다며 농담을 했고, 남기남 감독은 “죽이는 영화 하나를 준비하고 있다”며 내 손을 잡았다(<한겨레> 전정윤 기자의 보도에 따르면 이 영화의 제목은 <(눈물로) 얼룩진 아싸라비아>다). 예순이 넘은 그는 여전히 빨리 다음 영화를 찍어야 한다며 조바심을 냈다. 그건 <갈갈이 패밀리와 드라큐라>나 <바리바리 짱>이 흥행에 실패했다는 게 100편 이상 영화를 만든 내게 뭐 대수로운 문제겠냐는 느낌이었다.

주꾸미집에서 나오자 왠지 세상이 조금은 달라 보였다. 조금 전까지 영화는 예술가라는 자의식을 가진 감독과 수많은 팬에 둘러싸인 스타와 탁월한 전문기술을 보유한 스탭이 만드는 것이었는데, 지금은 한번도 걸작을 만든 적 없는 나이든 감독과 예전에 날리던 조감독 출신 식당아줌마의 것처럼 느껴진다. 아마 그 혼란은 그들이 모두 같은 꿈을 꾸었던 사람들이기 때문이리라. 영화와 삶이 만나는 순간은 단 며칠일 수도, 몇년일 수도, 수십년일 수도 있다. 사람마다 다르지만 아무튼 누구나 한번쯤은 그런 순간이 있다. 그리고 그 시간을 떠올릴 때 사람들의 눈엔 반짝이는 무언가가 생긴다. 나는 아직도 그 빛의 정체가 궁금하다. 나 역시 그 빛에 끌려 여기까지 왔지만 말이다.

P.S. 지면혁신호가 나간 뒤로 여러 가지 반응이 나왔다. 그중 한 가지 분명히 하고 넘어갈 것이 있다. 지면혁신을 했으니 가격 올리는 것 아니냐고 걱정하시는 분들, 걱정 붙들어매시라. 그런 일은 없다. 약속드린다.