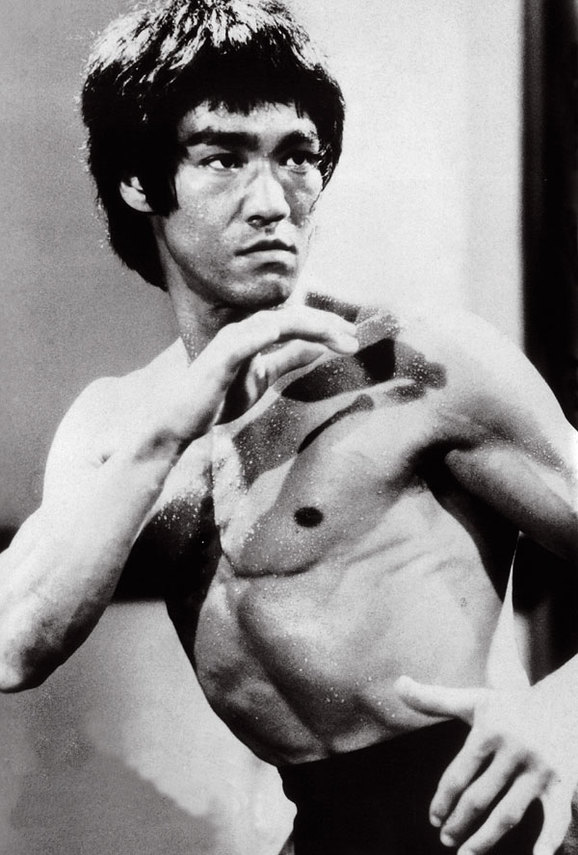

1974년 추석, ‘촌 것’들이 다닥다닥 붙어 들길 십리를 걸었다. 십 원짜리 네 개를 얼마나 꽉 쥐었던지 극장 앞에 당도하니 손바닥에 다보탑이 박혀있었다. 이소룡의 <당산대형>, 추석 특선프로였다. ‘직직’ 비 오는 화면에서 사내는 웃통을 벗었다. 배에는 부젓가락으로 누른 듯한 왕(王)자가 박혀있었고, 포효하며 분노한 발차기를 쏟아놓았다.

그 날부터 모든 것들이 시들해졌다. 오로지 낙이란 점방의 흙벽에 붙어 촌 것들을 유인하던 <당산대형> 포스터를 들여다보는 것이었다. 학교 파하면 점방 앞에 뺑 둘러서서 닳고닳은 내용을 혀에 근육이 박힐 정도로 종알거렸다. 어느 날, 무정한 가을비가 왔다. 화들짝 포스터로 달려가 온몸으로 막았다. 빗줄기가 달려들고 황톳물이 튀어 올랐다.

잠을 이루지 못했다. 뜬금없는 비도 걱정이었고, 선거벽보처럼 긁어버릴지 모른다는 불안감도 엄습했다. 마침내, 뉘 볼세라, 한밤중에, 동생이 플래시로 비추고 나는 습자지로 베꼈다. 집에 와 달력 뒷장에 옮겨 그릴 때까지 속 모르는 개들이 컹컹 짖었다. 다음날부터 아침마다 달력을 들춰 이소룡에게 절하고 등교했다.

초등학교 4학년, 그렇게 ‘무(武)’자가 도래했다. 공책이나 교과서의 빈틈에 언제나 ‘무’를 썼고 이소룡의 몸을 복근의 ‘왕’자부터 그려나갔다. 서울로 전학 와 제일 먼저 찾은 게 ‘무도장’이었다. 이소룡을 꿈꾸며 문을 밀었더니, 포개져 빙글빙글 돌던 남녀들이 촌놈 하나를 내려다봤다. 무도장(武道場)이 아니라 무도장(舞蹈場)이었다.

이소룡은 스크린 속의 ‘연인’을 넘어 스크린 밖으로 나온 ‘인연’이 되었다. 이소룡의 발차기에서 ‘무’자를 만난 후, 십 년 터울로 약속이나 한 듯 ‘무’자가 한 자씩 다가와 사 무(武·舞·巫·無)가 되었고 그간 한 글자 한 글자에 사무쳐 내 몸의 나이테로 새겨졌으니 말이다.

83년 무렵, 당시 초야에 묻힌 춤꾼들이 나온 <명무전>을 보았다. 일체 잡담 없이 오로지 침묵으로 거니는 것이었다. 침묵을 권유하는 문자 무(舞)가 그렇게 다가왔고 또 미치기 시작했다. 93년에는 가무악이 꽉 차 있는 무(巫)에 빠져 전국을 돌았다. 굿(Gut)은 굿(Good)이었다. 최근 몇 년, 초야에 묻힌 명인들을 무대에 올리다 문장원(88)과 장금도(77)의 춤에 빠졌다. 고령이라 풍화된 듯 아무 동작도 없었지만, 다시는 꾸며질 수 없는 유일무이한 분량이었다. 말로만 듣던 무(無)였다. 원래 무(無)라는 글자는 ‘춤춘다’는 뜻이었다.

세월이 흐르면서 ‘없다’는 뜻으로 이용되자 구별을 위해 천(舛)을 붙여 오늘날 쓰는 무(舞)를 다시 만든 것이다. 그런즉 춤의 궁극은 비워버리는 무(無)였던 것이다.내 사무침이 시작된 전남 담양의 ‘명화의 전당 명성극장’은 허물어져 모 식당의 주차장이 되어 있었다. 얼마 전 <전무후무(全舞珝舞)>라는 춤공연을 마치고 추석 때 못 뵌 할머니 산소를 찾았다가 텅 빈 그 주차장에 한참을 서 있었다. 31년 전 고무신짝 가득 흥건히 땀을 채워 넣던 이소룡의 야수 같은 괴성이 이명처럼 울려났다. 소년은 의지가 박약하여 무예(武藝)를 닦진 못했지만, 무(舞)를 읽는 평론가가 되어 무(巫)와 무(無)를 찾고 있었다.