“1950년 6월25일 이후/ 한반도 모든 마을에는 제삿날이 너무 많았다/ 또한 모든 마을에서는/ 제삿날조차 모르는 귀신이 많았다/ 나락 두 가마니 지던/ 김기석이 8월에 죽고/ 김기석의 두 아들 10월과 이듬해 1월에 죽었다/ 제사 지낼 핏줄이 끊어졌다.” 고은의 <제삿날>이라는 시의 일부다. 6·25 전쟁 3년 동안 울린 살육의 포성은 어떠한 대지진보다도 끔찍했다. 폭격이 잦아들라치면 학살이 이어졌다. 이 난리통에 무려 500만명이 목숨을 잃었다. 당시 남북한 인구가 대략 3천만명이었다. 이데올로기를 앞세운 광포한 전쟁의 소용돌이 앞에서 가족 중 적어도 누구 하나는 죽어야 했다.

“팔 한쪽 성한 것만으로”도 위안이 됐던 시절이었다. 대구, 부산, 진해, 마산 등 피난지를 중심으로 영화제작이 이뤄지긴 했으나 온전한 조건이 마련됐을 리 없다. 신상옥 감독의 <악야>(1952)는 “배우들이 모이면 그때그때 몇컷씩 찍는 방식으로” 대구에서 가까스로 완성됐다. 이 무렵 영화인들이 사용할 수 있는 조명기는 모두 합쳐봤자 400kW에 불과했고, 녹음기와 편집기는 서너대뿐이었다. 현상실은 목욕탕과 지하실을 개조해서 써야 했다. 35mm필름은 아예 구할 수조차 없었고, 모두들 “미군 PX에서 흘러나오는 아마추어용 16mm필름”을 사용했다.

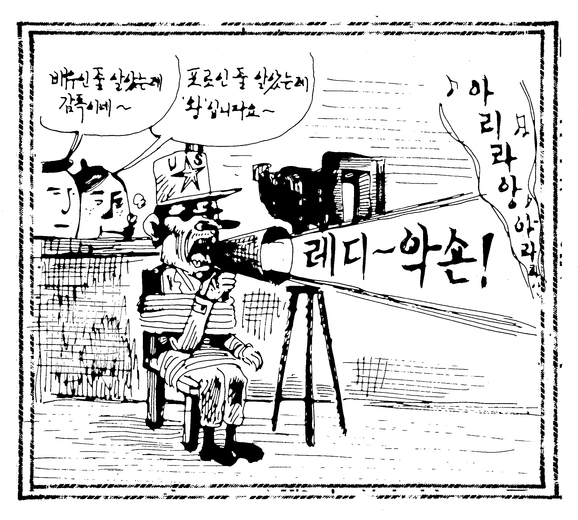

전란의 와중에 나온 영화들은 거개가 반공, 기록영화들이었다. 중공군의 만행을 기록한 <오랑캐의 발자취>, 공산당에 모든 재산을 빼앗긴 뒤 월남해 국군에 자원하는 지주를 주인공으로 삼은 <내가 넘은 38선>, 전쟁으로 실명한 국군용사 이야기 <삼천만의 꽃다발>, 징병을 피해 절로 도망간 청년이 주지 스님의 설법을 듣고서 자원입대한다는 <성불사> 등이 피난지에서 무료상영됐다. 포성이 멎은 1954년이라고 다르지 않았다. “한·미 양국 배우들이 공동출연했다”는 이강천 감독의 <아리랑>, “해방 뒤 본격적인 전투실사영화이자 최초의 항공영화”라 불리는 홍성기 감독의 <출격명령>도 ‘군사영화’였다.

이중 <아리랑>은 공개 당시 한때 미 군정장관을 지냈고, 6·25 전쟁 당시 24단장으로 참전한 윌리엄 F. 딘 밀고 사건 구형과 맞물려 화제를 낳았다. 1954년 1월15일, 법원은 두명의 피고인에게 사형과 무기징역이라는 중형을 언도했는데, 약 4년 전 대전전투에서 “바주카포를 들고 진입하는 탱크에 돌진하여 격파했던” 용사를 인민군에 밀고해 넘긴 민간 반역자들에 대한 처벌이었다. 한때 한반도를 제 뜻대로 주무른 딘은 이들의 밀고로 전주형무소로 끌려간 뒤 신분이 드러나자 북한으로 이송되어 3년 동안 포로 생활을 해야 했다.

도대체 무슨 영화기에 <아리랑>은 딘 밀고 사건 구형과 함께 화제가 됐을까. 1954년 3월19일자 <동아일보>를 보자. 현재 프린트가 남아 있지 않은 탓에 자세한 내용을 알 수는 없으나 대략의 줄거리는 이렇다. 6·25 동란 중에 두명의 미군 병사가 낙오되고 민가에 숨어든다. 이 사실을 알게 된 젊은 여성은 이들을 공산군에 고발하겠다는 아버지를 달래면서 보호하지만 얼마 뒤 은신처가 발각되는 사태가 벌어진다. 공산군의 추격에 산속으로 도망친 세 사람. 결국 젊은 여성은 뜻한 대로 두 병사의 목숨을 구하지만 자신은 적의 총탄에 숨을 거둔다.

목숨 내놓고 싸움에 나선 우방을 돕지 못했다는 자책을 조금이라도 면하고 싶었던 것일까. 당시 언론들은 <아리랑>의 상영 소식을 알리며 “6·25 사변 중 군인과 한국 국민 사이에 맺어진 가화(佳話)의 한 토막을 얽어 만든”, “띤 장군 밀고 사건과 정반대의 사실을 영화화한”, “띤 소장 밀고 사건을 설욕하는 영화”라고 소개하고 있다. 딘이 직접 쓴 수기에는 자신을 밀고한 뒤 무기징역을 받은 이의 감형을 위해 직접 애썼고, 결국 피고 중 한명은 훗날 무기징역에서 감형되어 출소했다는 대목이 나오는데 만약 이 모든 일이 사실이라면 훈훈한 미담이 될 것이다.

이쯤에서 <웰컴 투 동막골>이 떠오르지 않나. <아리랑>에 국군과 인민군과 연합군이 함께 “무공해 웰빙 옥수수와 감자를 나누고”, “즉석 멧돼지 바비큐 파티와 풀 썰매를 즐기는” 장면은 없겠지만 말이다. 그런데 의구심이 인다. 자신을 적한테 넘긴 이를 용서한 딘의 호의는 진심이었을까. 그는 전장에선 호전적인 군인이었지만, 전장을 벗어나면 한없이 아량을 베푸는 호인이었을까. 공비 토벌한다며 3만명에 가까운 섬 사람들을 학살한 4·3 사태의 주범이 딘이라는 사실까지 더해지면 더욱 아리송하다. <아리랑>과 딘은, ‘동막골’은 실제로는 존재하지 않았던 허구의 마을이라는 과거만 일러줄 따름이다.

참고: <한국영화의 풍경 1945-1959> <신문기사로 본 한국영화>(이상 한국영상자료원) <나를 울린 한국전쟁 100장면>(김원일 외, 눈빛) <한국 1950: 전쟁과 평화>(박명림, 나남출판) <한국영화전사>(이영일, 도서출판 소도) <영화의 메카 충무로>(정종화, 중구문화원) 국사편찬위원회 홈페이지