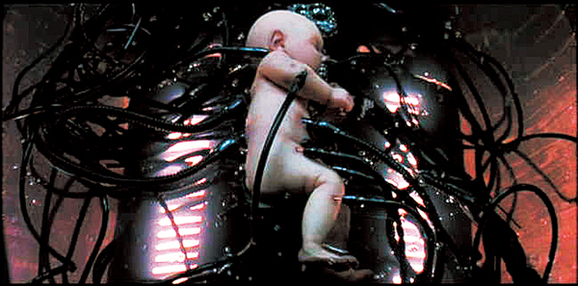

배양액이 든 거대한 수조 안에서 잠을 자는 인간들. 그들의 뇌에는 정해진 프로그램에 따라 끊임없이 펄스가 가해지고, 잠자는 인간들의 머릿속에는 세계의 환영이 만들어진다. 그 꿈의 밖에 사는 네오 일당도 다르지 않다. 그들 역시 두뇌 피질에 펄스를 주는 방법으로 가상의 세계에 입장한다. 우리가 아는 가상의 제작법과는 많이 다르다. 여기에는 화폭도 없고, 스크린도 없고, 모니터나 디스플레이도 없다. 그리하여 가상은 통째로 세계로 여겨진다. 이 테크놀로지의 정체는 뭘까? 듣자하니 영화의 미래가 그 안에 있다고 한다.

눈을 속이는 전통적 방법들_트롱프뢰유

우리는 가상을 만드는 전통적 방법들을 안다. 첫째는 예술에 속하는 원작 이미지다. 예를 들어 구석기인들은 동굴의 벽에 수많은 동물을 그려놓고 그게 현실이 될 거라 믿었다. 이렇게 현실로 착각하게 만드는 게 원래 이미지의 기능이었다. 주술의 시대가 끝나도 현실과 똑같은 가상의 전설은 계속된다. 가령 한국에는 참새의 눈을 속인 솔거가 있고, 그리스에는 새의 눈을 속인 화가의 눈을 속인 파라시오스가 있다. 하지만 생생함에 대한 요구 수준은 날로 높아져, 오늘날 손으로 그린 그림을 실물로 착각하는 사람은 없다.

가상의 제작에서 복제 이미지는 또 하나의 단계를 이룬다. 사진이 등장했을 때, 사람들은 그 생생한 사실감에 깊은 인상을 받았다. 하지만 사진은 어디까지나 카메라 옵스큐라의 동영상을 평면에 정착시킨 정지화. 사실감을 주기 위해 사람들은 운동을 시뮬레이션하는 방법을 찾아낸다. 뤼미에르 형제가 역 안으로 들어오는 기차의 영상을 보여주자, 관객은 육박하는 기차의 이미지 앞에서 혼비백산하여 도망쳤다. 물론 사실성에 대한 대중의 기대 수준은 날로 높아져, 오늘날 프레임 속의 영상을 실물로 착각하여 자리를 박차는 관객은 없을 것이다.

생성 이미지 시대에 가상을 만드는 방법은 이른바 ‘가상현실’의 테크놀로지. 영화는 관객에게 카메라의 시점을 강요하나, 가상현실은 관객에게 저만의 시점을 허용한다. 영화가 움직임을 시뮬레이션한다면, 가상현실은 원근법을 시뮬레이션한다. 이 움직이는 원근법 덕분에 관객은 눈을 어디로 돌려도 주변에서 새로이 생성되는 세계를 보게 된다. 이로써 현실과 허구를 가르던 프레임은 사라진다. 하지만 이 가상현실의 세계에 들어가려면 관객은 아직 헤드마운트 디스플레이라 불리는 커다란 안경(HMD)을 써야 한다.

뇌로 보는 영상_신경영화

원작, 복제, 그리고 생성. 가상을 만드는 데에 사용된 이 세 가지 방법에는 공통점이 있다. 화폭을 이용하든, 스크린을 이용하든, 아니면 헤드세트를 이용하든, 결국은 인간의 망막(retina) 위에 가상을 띄우려 한다는 것이다. 르네상스 이래로 ‘지각’을 담당하는 기관은 눈으로 알려져왔다. 그리하여 19세기까지 시각에 대한 연구는 곧 눈에 대한 연구였고, 가상을 제작하는 기술 역시 결국은 ‘눈의 테크놀로지’였다. 지금도 다르지 않다. 아직까지도 환상의 산업은 여전히 망막 위에 펼쳐지는 눈속임에 의존한다.

하지만 이미 19세기 말에 시각이 눈보다는 뇌에 더 의존한다는 사실이 발견됐다. 지각이란 망막의 현상이라기보다는, 그 현상에 대한 뇌의 해석에 가깝다는 것. 우리는 이미 망막에 비친 역상을 뒤집어 똑바로 보이게 하는 것이 뇌의 작용임을 안다. 만약 그렇다면 정작 속여야 할 것은 눈이 아니라 뇌가 아닐까? 여기서 뇌로 연결되는 신경들을 직접 자극하여 가상을 만든다는 발상이 등장한다. 이게 가능하다면, 그때 영화는 더이상 눈속임(trompe l’œil)이 아니라 뇌속임(trompe le cerveau)이 될 것이다.

‘예술과 미디어기술 센터’(ZKM)의 관장 페터 바이벨은 여기서 영화의 미래를 본다. 미래의 영화는 눈의 테크놀로지가 아니라 뇌의 테크놀로지에 기초한 ‘신경영화’(neurocinema)가 되리라는 것이다. 시각이란 망막을 통해 뇌에 생기는 공간의 표상이 아니다. 그것은 시간의 패턴에 따라 두뇌가 수행하는 계산의 산물이다. 영화가 물체의 운동을 시뮬레이션하고, 가상현실이 원근법의 변화를 시뮬레이션한다면, 뉴로시네마는 이렇게 펄스로 화한 신경회로망을 시뮬레이션한다.

100명의 관객, 100가지 영화_양자영화

19세기에서 20세기의 이미지 제작방법은 생리학과 테크놀로지를 결합시켜 기계로 눈을 시뮬레이션하는 것이었다. 21세기의 뉴로시네마는 신경생리학을 토대로 신경칩을 이용하여 가상을 망막 위에서 두뇌 속으로 옮겨놓는다. 하지만 초분자화학과 나노테크놀로지가 발달한 오늘날, 신경생리학보다 더 아래로 내려가 뉴런보다 작은 단위, 즉 양자 수준의 조작을 하는 영화장치를 생각해볼 수 있지 않을까? 여기서 바이벨은 양자영화(quantum cinema)의 가능성을 제시한다.

만약 이것이 실현된다면, 현실이 관찰자와 상관되어 있다는 양자론의 원리가 그대로 영화에도 적용될 것이다. 하이젠베르크의 불확정성의 원리에 따르면, 입자의 속도와 위치를 정확히 측정하는 것은 불가능하다. 왜냐하면 관측 행위 자체가 입자의 상태에 영향을 끼치기 때문이다. 고전물리학에서 관찰자는 현실의 바깥에서 관측만 하나, 양자물리학에서는 관찰하는 행위가 동시에 현실을 변화시키게 된다. 여기서 관찰자는 단순한 수용기(receptor)가 아니라 동시에 효과기(effector)가 된다.

고전영화에서는 내러티브가 이미 확정되어 있다면, 양자영화의 진행은 불확정성의 원리에 따를 것이다. 한 입자가 취할 수 있는 경로에는 다수의 확률이 존재한다. 양자영화 역시 관객에게 다수의 경로를 취할 가능성을 부여한다. 양자영화의 관객은 컴퓨터에 입력된 ‘파인만 경로적분’(모든 잠재적 경로의 적분)에 따라 마치 위상상태를 바꾸는 입자처럼 행동하게 될 것이다. 이로써 같은 영화라도 누가 보느냐에 따라 각각 다른 영화가 된다. 물론 이를 시뮬레이션하려면 전자컴퓨터가 아닌 양자컴퓨터가 필요할 것이다.

다시 <매트릭스>로

펄스를 주어 가상을 만들어낸다는 원리는 사실 새로운 것이 아니다. 이미지를 ‘공간적’으로 투사하는 영화와 달리, 이미 TV나 컴퓨터는 펄스의 ‘시간적’ 흐름을 통해 이미지를 만들어낸다. 뉴로시네마는 이 원리를 신경칩을 이용해 신경망의 차원에서 재현할 뿐이다. 물론 실현까지는 기술적으로 요원해 보이나, 전기적 펄스로 시신경을 자극하여 장애인의 시력을 되찾아주려는 실험은 이미 이루어지고 있다. 이 기술이 완성되는 날, 곧바로 환상산업쪽으로 응용되지 않겠는가?

양자컴퓨터에 파인만 경로적분을 입력하여 만드는 콴텀시네마도 아직은 요원한 미래의 비전이다. 하지만 이미 인터넷은 양자론에서 말하는 세계상을 구현하고 있다. 관찰자의 참여로 내러티브를 만들어가는 것은 이미 컴퓨터 게임의 일상이 아닌가? 콴텀시네마는 전자가 아닌 양자의 수준에서 그것을 재현할 뿐이다. 그것은 관객을 가상세계와 현실세계의 인터페이스로 만든다. 여기에서 현실세계의 원인은 가상세계에서 결과를 낳고, 거꾸로 가상세계의 원인은 현실세계의 결과를 낳는다.

네오 일당은 신경에 직접 펄스를 주는 방식으로 가상세계 속에 입장한다. 그들이 그 안에 들어갔다는 사실 자체가 그 가상세계의 상태를 변화시킨다. 이렇게 현실세계의 원인은 가상세계의 결과를 낳는다. 침대에 누워 코마 상태에 빠진 인간은 가상세계와 현실세계의 인터페이스. 이 모험은 매우 위험하여, 가상세계에서 임무를 수행하던 요원은 그곳에서 벌어진 일 때문에 목숨을 잃기도 한다. 가상세계의 원인은 현실세계의 결과를 낳는다. 영화 <매트릭스> 1편에서 우리가 보는 것은 바로 이 뉴로시네마와 콴텀시네마의 모습이다.