내가 제일 좋아하는 미국 감독이 1998년부터 계속 휴가 중이다. 9년이란 오랜 시간 동안 새 영화가 나오기를 기다려왔다. 이따금 소문이 돌긴 한다. 그가 자메이카를 배경으로 한 시나리오를 완성했다거나 워싱턴 DC를 배경으로 한 영화를 써서 연출할 것이라는 등. 하지만 그는 아직 카메라 뒤로 돌아오지 않았다. 난 스스로 인내심 많고 이성적인 사람이라고 생각하지만, 절망의 순간에 도달하고 있다. 다른 이들도 언급한 것이지만, 심지어 테렌스 맬릭도 위트 스틸먼의 마지막 영화 이후 두편이나 영화를 내놨다.

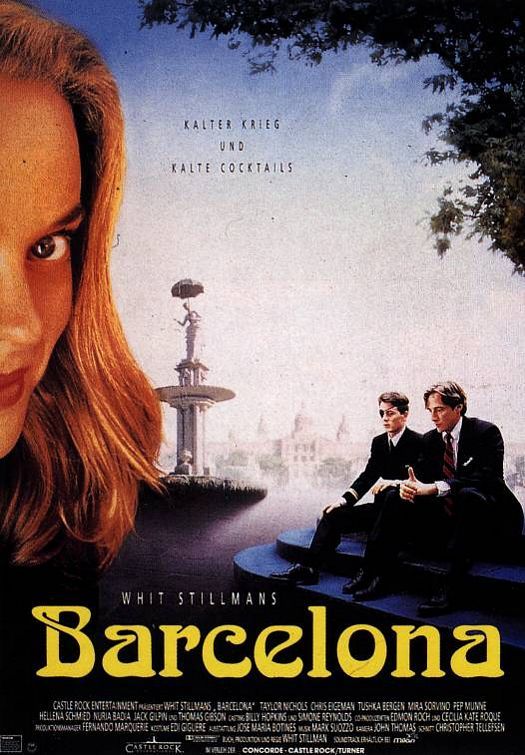

한국에 있는 독자들이 몇명이나 이 감독에 대해 들어봤는지 혹은 그의 영화를 봤는지 확실치 않다. 그는 데뷔작으로 뉴욕 상류사회의 성인연령이 돼가는 이들에 대한 저예산 장편영화 <메트로폴리탄>(1990)을 만들었다. 다음 영화는 1980년 대 초반 바르셀로나에 살고 있는 두명의 미국인에 관한 영화 <바르셀로나>(1994)였다. 세 번째이자 가장 최근 작품은 “1980년대 아주 초반”을 배경으로 한 뉴욕에서 최고 잘나가는 디스코 클럽을 둘러싸고 벌어지는 <라스트 데이즈 오브 디스코>(1998)다.

어떤 이들은 밀도 높은 설전과 익살스러운 대사를 이유로 스틸먼과 우디 앨런을 비교하지만 그의 영화를 볼 때 느낌은 완전히 다르다. 개인적으로 날카롭고 위트있는 말들을 주고받는 것 자체가 스펙터클인 <낙원에서의 곤경>(1932) 같은 고전 할리우드영화와 더 밀접한 연관이 있는 것 같다. 요즘 할리우드의 어느 누구도 1930년대와 40년대에 했던 것 같은 대사를 쓰지 못하지만, 위트 스틸먼은 그에 가장 가깝다 할 수 있다(안타깝게도 그런 식의 말로 푸는 유머는 타국 언어와 문화로 항상 잘 번역되진 못한다).

대부분의 평론가들은 <메트로폴리탄>이 스틸먼의 걸작이라고 할 것이다. 나도 그런 관점에 대한 논쟁은 벌이지 않겠지만, 최소의 창조적 자유와 최대의 스튜디오 간섭하에 만들어졌다고 생각되는 <바르셀로나>에 마음이 간다. 꼭 더 좋은 영화만 선호해야 하나? 자매 중 더 예쁜 쪽과 사랑에 빠져야 한다는 규칙이 있나?

<바르셀로나>는 미국 회사의 바르셀로나 지사에서 일하고 있는 딱딱하기 그지없는 세일즈 대표 테드와 미 해군 장교인 사촌 프레드에 관한 이야기다. 테드는 지식인이고 센스도 있고 자기 일에 열정적이면서, 도덕적 문제에- 특히 데이트하는 것에- 관련해선 자신을 괴롭히는 경향이 있다. 그는 센스없고, 성마르고 애국심 깊은 사촌 프레드가 어느 날 바르셀로나에 나타나자 별로 신나하지 않는다(프레드가 얼마나 애국적인가 하면 누군가가 그에게 “미국인치곤 똑똑해 보인다”고 하자, 그는 한참 속으로 개인 자존심과 국가적 자존심을 갖고 씨름하다가 “아냐, 그렇지 않아”라고 답할 정도다). 프레드는 다소 “거만한 미국인”의 전형을 보여주는데, 냉전 중 반미 감정이 고조에 올랐을 때 스페인에 도착한다.

내가 <바르셀로나>를 좋아하는 이유는 부분적으로는 개인적인 것인데, 반미 감정이 달아오르던 시절 해외에 거주하는 미국인의 불편함을 경험했고 동포들 때문에 당혹감을 느꼈던 경험에서다. 그렇지만 스틸먼의 작품에 정말로 끌리는 이유는 복잡하게 구성한 유머로 만들어내는 것 때문이다. 온갖 국적의 온갖 인물들이 우스꽝스럽게 그려지지만, 늘 유별난 따뜻함과 이해로 다뤄진다. 우리는 인물들의 결점을 보고 웃지만 동시에 우리 안에서 똑같은 것을 인지하게 된다. 어떤 이들은 그 영화를 정치적으로 보수적이라 해석하고 다른 이들은 진보적이라고 하는 것 또한 그 유머의 미묘함 덕이라고 생각한다.

요즘같은 미친 세상을 조망하기 위해선 우리에게 <바르셀로나>같이 똑똑하고 사려 깊은 영화가 필요하다. 그렇다면 위트 스틸먼은 뭘 하고 지냈나? 파리에 살고 있었다고 한다. 2000년에 출간된 <라스트 데이즈 오브 디스코>를 각색한 소설을 쓰긴 했다. 그리고 여러 편의 시나리오를 동시에 작업하고 있다고 한다. 그러나 팬들은 여전히 새 영화가 어떤 것이 됐든 촬영에 들어가기를 기다리고 있다(그의 영화 단골 배우들은 10년 더 나이를 먹은 상태다). 위트 스틸먼, 돌아와줘!