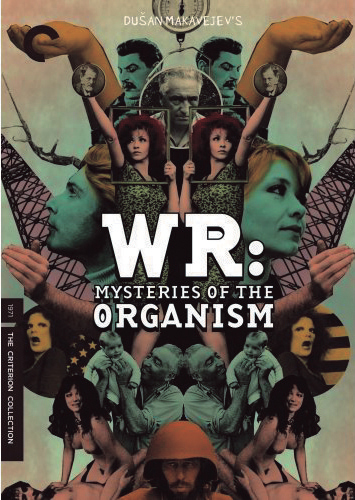

<WR: 유기체의 신비> WR: Misterije Organizm

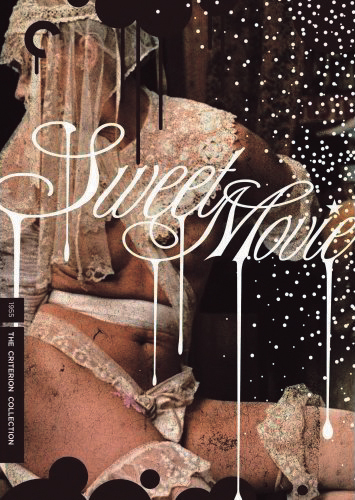

<달콤한 영화> Sweet Movie

1970년대의 영화를 지배한 것은 성과 정치였다. 에로스와 타나토스 너머로 주제를 확장한 <파리에서의 마지막 탱고>(1972), <살로, 소돔의 120일>(1975), <감각의 제국>(1976) 등은 전설이 된 지 오래인데, 그 모든 전설의 시작점에 놓일 영화가 바로 <WR: 유기체의 신비>(이하 <유기체의 신비>)다. WR이 빌헬름 라이히의 머리글자란 데서 알 수 있듯이, 두산 마카베예프는 삶의 강령으로 떠받들던 라이히의 이론을 누구보다 먼저 영화에 끌어들였고, 전복적인 메시지를 설파했으며, 죽음을 담보한 육체관계를 극단으로 밀어붙였다. 두 사람의 삶에는 비슷한 부분이 많다. 자국의 좌파세력에게서 배척당하고 외국을 떠돌다 미국에 도착했으나, 급진적인 성 이론 탓에 이단의 신념이 낳은 괴물이라는 평가에서 헤어나지 못했던 두 사람이다. ‘오르가슴 능력, 바이온, 오르곤 에너지’ 같은 라이히의 연구주제를 이해하기는 쉽지 않다. 정신분석학, 사회학, 생물학, 물리학, 기상학을 넘나드는 영역을 따라잡기가 힘들거니와 그렇다고 얼렁뚱땅 단순화했다가는 수십년간 라이히에게 범한 오해- 오르가슴을 전파하는 예언가, 성기 유토피아의 창시자- 를 반복하기 십상이다. 그래서 마카베예프는 이론을 검증하거나 상세하게 해설하는 대신 라이히가 궁극적으로 희망한 바, ‘덫에 갇힌 인간 해방’의 의미를 전달하는 데 주력했다. 다큐멘터리와 픽션, 역사와 허구를 미묘하고 복잡하게 병치한 결과 혁명적인 콜라주로 완성된 <유기체의 신비>와 다음 작품 <달콤한 영화>는 라이히의 선언을 담기에 더없이 좋은 그릇이었다. 뉴욕에서 16mm로 촬영한 다큐멘터리와 베오그라드에서 35mm로 찍은 드라마를 근간으로 한 <유기체의 신비>와 자본주의와 공산주의를 대표하는 두 여성과 주변인물을 기록한 <달콤한 영화>는 우리가 살고 있는 체제의 알레고리에 다름 아니다. ‘딱딱한 갑옷’으로 기능하는 체제에서 벗어나 자유롭고 평화로운 삶을 유지하려면 인간이 무엇을 해야 하는지, 두 영화는 묻는다. 물론 영화 나름의 대답은 있다. 양 체제에 회의를 품은 라이히가 말년에 급진적으로 외친 ‘노동민주주의’의 개념을, 마카베예프는 일군의 공동체가 꿈꾸는 무정부주의적 유토피아로 형상화하면서 <달콤한 영화>를 끝맺는다. 그들처럼 즐겁고 행복하며 개방된 인간구조를 찾아나서든지, 아니면 영화의 역겨움에 구토하든지, 각자의 수용 양상은 다를 게다. 하지만 어느 경우에도 영화의 물음을 잊지는 말자.

수많은 나라에서 상영 금지되었던 두 영화인 만큼 DVD의 출시 자체가 사건에 가깝다. 게다가 부록 또한 충실하니 금상첨화일밖에. <유기체의 신비>의 음성해설이 특이한데, BFI에서 발간한 레이먼드 더나트의 비평책자를 대니얼 스튜어트가 읽어주는 형식을 취했다. 1994년에 <BBC> 방영용으로 만든 자전적 중편영화 <영혼의 구멍>(53분)에선 망명객의 슬픔이, 세편의 감독 인터뷰(28분, 30분, 22분)에선 30여년의 세월이 고스란히 느껴진다. 영국의 <채널4>의 요청에 따라 감독이 직접 CG를 덧입힌 <유기체의 신비>의 클립은 농담급 부록이며(영국 비디오로 <유기체의 신비>를 처음 보았던 필자는 요상한 CG의 정체를 이번에 알게 됐다), 그외에 발칸영화 전문가 인터뷰(21분), <달콤한 영화>의 주연 여배우가 프랑스 TV에 출연해 <계곡의 개구쟁이 소년들>(영화에 감동받은 피에르 파올로 파솔리니가 개사를 맡았다)을 노래하는 장면(5분), 조너선 로젠봄 등의 평론가가 쓴 해설책자가 제공된다. <유기체의 신비>로 칸영화제에서 루이스 브뉘엘 상을 수상한 마카베예프는 <달콤한 영화>에 등장하는 공동체 이름을 브뉘엘 영화 제목에서 따와 ‘은하수’라 지었다. 마카베예프의 삶은, 미치광이로 취급받다 감옥에서 분통이 터져 죽은 라이히의 그것보다는 분명 나았지만, 그 역시 제2의 브뉘엘이 되기는커녕 짧았던 70년대의 영광을 재현하지도 못했다. 죽기 1년 전에 라이히가 남긴 노트를 인용하자면, 어떤 사람은 외계인으로 태어난다. 그들은 결국 모퉁이로 몰려나고, 대부분 사람들은 그들의 존재 가치를 모르는 채 살아간다. 안타까운 일이다.