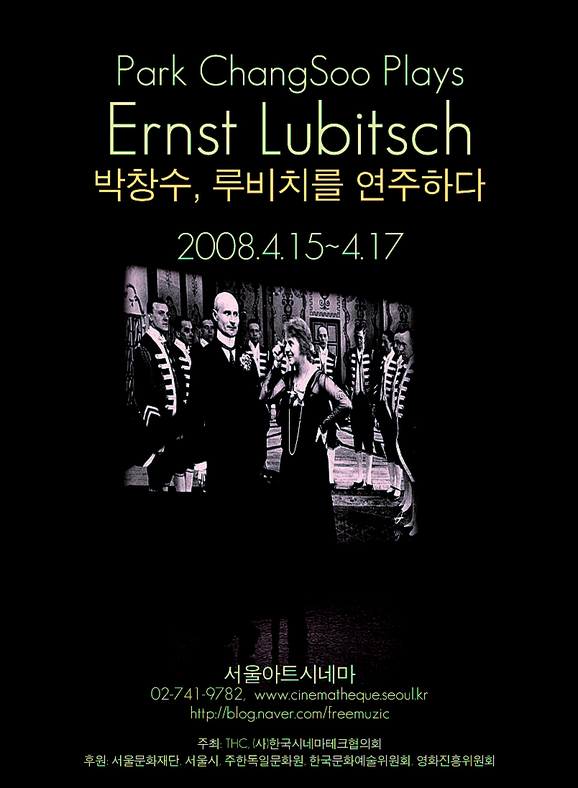

에른스트 루비치의 영화 세편이 한국 관객을 찾는다. 서울아트시네마에서 피아니스트 박창수의 연주와 함께 <굴공주> <남자가 되기 싫어요> <들고양이>를 감상하는 이번 프로그램은 4월15일부터 사흘 동안 열리는 ‘2008 서울 프리뮤직 페스티벌’의 일환이다. 루비치의 영화는 영화광과 영화평론가들의 취향을 따른 시네마테크의 대부분 메뉴들과 전혀 다른 세계다. 보다보면 저절로 배를 움켜쥐게 되는 루비치의 영화는 비밀의 문을 관객에게 활짝 열어놓는다. 골치가 아픈 건 평론가쪽이다. 그들은 그 비밀을 도저히 분석하거나 설명할 수 없으며, 억지로 분석을 시도했다간 웃음의 마법만 산산이 부서진다. 오죽하면 그들이 ‘루비치 터치’라는 말로 적당히 얼버무리려 했을까. ‘루비치 터치’는 앨프리드 히치콕의 영화를 ‘서스펜스’로 다 설명하려는 게으른 태도에 다름아니다. 루비치의 조력자로 활동했던 의상디자이너 알리 휴버트는 루비치의 영화인생 25주년을 기념해 콜라주 앨범을 헌정한 적이 있다. 휴버트는 <루비치의 부엌>이란 스케치에다 루비치가 영화를 만드는 데 사용한 양념으로 ‘활력, 유머, 사랑, 마음’을 그려 넣었다. 거기에 빠진 게 있다면 ‘관객의 지적 능력’이다. 루비치는 모든 관객의 지적 능력이 자기 영화의 빈 공간을 채워준다고 믿었고, 영화는 관객의 참여로 완성된다고 생각한 사람이다. 이것을 일찍이 파악한 장 르누아르는 “루비치가 현대적인 할리우드를 창안했다”고 말했다.

이번에 상영되는 세편은 루비치가 베를린에서 만든 작품들이다. 루비치 터치가 양식적인 정점에 오른 진한 인간미를 풍기는 후기 작품들이나 뮤지컬과 우아함과 웃음이 포복절도의 상황으로 이끄는 중기작품들에 비해 베를린 시절의 작품들은 투박하다. 그러나 루비치의 영화가 비단결 터치에 이르기 전에 누에고치에서 잠자고 있는 모습을 목격하는 건 분명 의미있는 일이며, 초기 코미디라고 하면 찰리 채플린과 버스터 키튼을 기억하는 사람들에게는 유럽 코미디의 향취를 맛볼 기회다. 사실 루비치는 배우로서 원하는 역할이 더이상 주어지지 않자 다른 길을 모색하다 감독이 되었는데, 막스 라인하르트 밑에서 연기 수업을 쌓았던 그는 자신을 천부적인 배우라고 생각했다. 그의 초기영화에서 슬랩스틱과 과장된 연기가 큰 부분을 차지하는 건 그래서다. 루비치가 베를린 시절 영화 중 최고로 꼽은 <굴공주>는 미국 부호의 딸이 진짜 왕자와 결혼하기를 고집하면서 벌어지는 이야기다. 미국을 자본의 나라, 유럽을 귀족과 고결함의 상징으로 파악하는 루비치의 사고방식과 ‘루비치 터치’의 초기 형태를 확인할 수 있는 작품이기도 하다. <남자가 되기 싫어요>에서 주변의 간섭이 귀찮아진 말괄량이는 양복을 입고 하루를 보낸 뒤 생각을 바꾼다. 양복을 입은 두 사람의 키스와 포옹장면이 담긴 이 영화를 재발견한 건 게이와 레즈비언 운동가들이었고, 이후 영화는 다수의 게이 필름 페스티벌에서 상영되며 유명해졌다. <들고양이>는 도적떼를 이끄는 두목의 딸과 그들을 소탕해야 하는 국경수비대 장교의 사랑을 다룬 작품이다. 당시 독일영화계를 휩쓴 표현주의의 영향을 받아 표현주의 경향의 세트를 과감하게 도입한 실내장면이 인상적인데, 상업적인 실패 탓인지 루비치가 그리 만족하지 못한 영화로 남았다.

세 영화에는 무도회 혹은 축하연 장면이 공통으로 등장한다. 춤을 좋아했던 루비치의 영화에서 자주 삽입되는 무도회 장면은 감정적인 클라이맥스를 형성한다. 도무지 앞뒤가 맞지 않는 기상천외한 설정, 연주, 춤으로 가득 찬 무도회는 전복의 쾌감을 부추기며 한없이 이어지다 오직 루비치의 나라에서만 살 법한 제정신이 아닌 사람들을 인정할 즈음에야 끝을 맺는다.

루비치 영화의 가장 긍정적인 효과가 ‘웃음으로 인한 삶의 낙관’이라면, 반대로 주의해야 할 점은 ‘중독성’이다. 어느 쪽이 되었든 결과는 ‘행복감’일 테니, ‘천국의 웃음’을 위해 자리를 예약하길 바란다. 이번 프로그램에서 피아노를 연주하는 박창수는 무성영화의 연주를 이미 여러 번 맡은 바 있다. 숨을 죽이며 탄식하는 순간부터 폭풍우가 몰려오는 바다의 긴박감까지 들려줬던 그의 피아노가 이번에 관객의 웃음과 만나 어떤 폭발력을 보여줄지 기대된다.