카메라를 통한 영상이 그 물질적 토대를 넘어서서 정신적 차원으로 개방되는 지점이 있다. 주제와 내러티브와 스타일이 우리의 시각기관에 조화로운 이미지로 수용되도록 카메라를 조율하는 민감한 작업을 하는 촬영은 때때로 우리를 초월적 영역으로 이끈다. 빛의 기술자이자 구도의 예술가로서의 분명한 자의식을 지녔던 촬영감독 유영길이 바로 그러한 경우다. 그의 예술적 집요함에 대한 영화계의 존경과 애정은 실로 각별하다. 유작이 된 <8월의 크리스마스>(1996)의 개봉 직전 세상을 떠난 그의 빈소에는 젊은 영화인들의 추모의 물결이 끊이지 않았고 허진호는 자신의 첫 장편영화를 그의 영전에 바친다는 헌사로 시작했다.

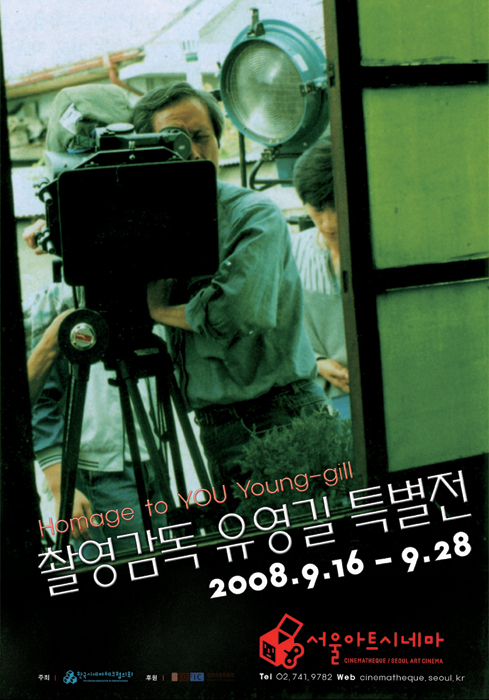

유영길은 1968년 유현목 감독의 <나도 인간이 되련다>를 첫 작품으로 하여 이후 하길종 감독과의 만남을 통해 시대와 예술의 감각을 익혔다. 영화와 현실에 절망할 때엔 보도기자로 현장을 누비며 현대사의 비극적 현장을 카메라에 담았다. 1980년대 후반 젊고 새로운 감독들과의 만남을 통해 그는 코리안 뉴웨이브의 등장에 결정적 역할을 담당한다. 이 시기의 작업들을 통해 촬영감독 유영길은 “한국 리얼리즘 영상미학의 대부” 혹은 “한국영화 뉴웨이브의 정신적 아버지”라는 수사를 스스럼없이 부여받았다. 그를 추모하는 특별전이 서울아트시네마에서 9월16일부터 28일까지 열린다.

이번 영화제는 유영길 스스로가 자신의 최고의 해로 지목한 1988년 즈음부터 유작인 <8월의 크리스마스>(1998)까지 이르는 14편의 영화들로 구성되었다. 중요한 점은 1988년이라는 해에 그와 함께 작업한 장선우, 박광수, 이명세와 이후 만난 정지영 등의 감독이 바로 코리안 뉴웨이브를 이끈 기수들이라는 점이다. 그리고 이후 이들의 작품에 조연출로 참여했던 여균동, 이창동, 허진호 등의 데뷔 작품들을 촬영함으로써 1980년대 후반 한국영화 뉴웨이브와 1990년대 후반의 한국영화의 부흥에 상당부분 기여하게 된다.

그는 리얼리즘 미학의 대가로 알려져 있지만 지향과 이념이 모호한 리얼리즘이라는 수사로 그의 작업을 규정할 수는 없을 듯하다. 이는 그와 함께 작업한 초기의 장선우, 정지영, 박광수 등의 작품 경향을 일컫는 말이지 그가 지닌 일관된 형식과 지향을 일컫는 말일 수 없기 때문이다. 그의 영화는 리얼리즘과 모더니즘, 현실과 판타지를 아우르는 실로 다양한 작품들로 구성되어 있다. 그리고 <8월의 크리스마스>에서는 어떠한 이즘에도 구애받지 않은 초월적 일상의 빛으로 나아가게 된다.

초월적 일상의 빛 구현, 2000년 이후 일상의 미학 이끌어

그는 일관된 미학을 고집하지 않았고 감독들의 개성과 능력에 따라 그것을 담는 영상의 톤과 질감을 달리했다. 이명세의 <개그맨>이나 <첫사랑>에서는 감독의 상상력에 부합하는 몽환적인 영상과 색감을 살렸다. 운동권 출신의 후일담을 다룬 <그들도 우리처럼>의 구도와 톤은 그 자체로 영화의 주제를 드러냈다. 폐광촌의 삭막한 배경 속에 점처럼 인간을 배치할 때엔, 이 영화에서 정작 중요한 것이 그 우울한 폐허에 스며든 미약하고도 희미한 빛 그리고 불모의 구도 자체라는 것을 알게 된다. <경마장 가는 길>에서는 여관과 다방이라는 폐소 공간을 전전하는 구성에 시각적 질서를 부여하기 위해 길을 어떻게 활용했는가를 볼 수 있을 것이다.

신화적 아우라를 걷어내고 <아름다운 청년 전태일>을 다시 보는 것도 흥미롭다. 1970년대의 운동권 지식인이 1960년대의 전태일을 회상하는 것을 장면화하는 방식과 이 두 시대가 교차편집되는 방식에는 재차 감탄하게 된다. 두 시대를 연동적으로 그러나 다른 질감으로 빚어내기 위해 60년대에는 텅스텐 조명을, 70년대에는 형광 조명을 사용했다. 그리고 좁은 공장 내부의 미장센과 화면 구성을 미학적으로 살펴보는 것도 흥미로운 일이다. 이러한 공장 내부의 화면 구성은 이어 <초록물고기>나 <8월의 크리스마스>의 공간 분할과도 이어진다. 후자의 두 작품에 이르면 그의 영화에서의 조명은 인공광과 자연광을 유려하게 조화시켜서 일상의 빛을 그대로 재현하는 경지에 이르게 된다. 이 두 영화들에 나타난 실내 공간 빛의 운용, 화면 분할, 여백의 활용은 2000년 이후의 일상의 미학을 보여주는 영화들로 이어져 일종의 계통을 형성하고 있음을 분명히 지각할 수 있을 것이다.

그는 클로즈업을 의식적으로 싫어했으며, 인물과 사건에 프레임을 종속시키지 않았다. 배경이 인간사와 현실의 컨텍스트를 드러냈고, 사건과 무관한 사물들의 질서가 낯설고도 존재론적인 구도를 만들어냈다. 이미지는 인물에 종속되지 않았고, 영상과 그 영상을 수용하는 우리의 감각기관 안에는 늘 어떠한 여백이, 열린 공간이 생겼다. 정성일의 말을 빌리자면, 그는 늘 너무 멀지도 너무 가깝지도 않은 유영길적 거리라는 정서적 거리를 유지했다. 빛이 올 때까지 그는 오래 기다렸다. 빛이 와서 그에게 이미지를 안겨줄 때까지 그의 집요함은 진부와 보편의 이미지에 지지 않았다. 그는 사물들의 낯선 배치를 통해 새로운 질서를 조형해냈다. 평소에 ‘빛’과 ‘구원의 메시지’라는 말을 즐겨 썼던 것처럼 그는 늘 빛을 통해 구원에 가까이 갔다.