지난주 연수군은 이 (소중한) 지면에 아이포드 터치용 흡연 처방 프로그램에 대한 소개를 (쓸데없이) 상세하게 적어놓았는데(그러고 나서 소개한 영화가 <스모크>라니, 부끄럽지 않은가?), 그 처방이 얼마나 부질없는 짓인가에 대한 고발로 이 글을 시작하려고 한다. 며칠 전 술자리에서 연수군을 만났는데 그는 구석자리에서 (눈치도 없이) 연신 담배를 피워대고 있었다. 도대체 어떻게 된 일이냐고 (따뜻한 목소리로) 묻자 그는 간결하게 대답했다. “아이포드를 안 가지고 와서….” 그래가지고서야 평생 담배를 줄이지 못한다.

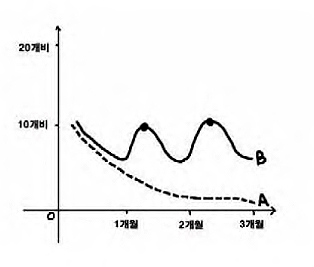

흡연 처방 프로그램을 그대로 따르면 흡연량이 A와 같은 그래프를 그리게 될 것이라고 연수군은 말하지만, 실제로는 B와 같은 그래프를 그리게 될 것이다. B 그래프의 두 꼭짓점을 예상해보자. 1. 연수군은 곧 문예지 장편 연재 마감을 해야 한다. 2. 마감이 끝난 뒤 주춤하던 그래프는 연말 술자리가 늘어나면서 다시 급속한 상승곡선을 만들 것이다. 참으로 딱한 일이 아닐 수 없다.

고발하는 김에 하나만 더 하자. 연수군은 추석 귀성길 내 차 뒷자리에 앉아 호사를 누린 것이 그간 나에게 베풀었던 은혜를 돌려받은 것이라고 말하지만, 그동안 나도 할 만큼 했다, 는 느낌은 어쩔 수 없다. 연수군의 ‘뉴욕제과점’만 생각하면 나는 착취당했던 옛 시절의 일들이 새록새록 떠오른다.

어린 시절, 명절이나 크리스마스가 다가오면 나는 친구들을 만나기 위해 역으로 향했다. 김천역 근처에는 두명의 친구가 살고 있었는데 둘 모두 ‘(먹을 게) 있는 집 자식들’이었다. 한 친구의 집은 역 왼쪽의 중국집 ‘대영반점’이었고, 또 한 친구(연수군)의 집은 역 오른쪽의 빵집 ‘뉴욕제과점’이었다. 그렇다. 좌청룡 우백호보다도 더 좋다는 ‘좌짜장 우케이크’였던 것이다.

꿈같은 ‘좌짜장 우케이크’ 시절

좋아하기로 따지자면 자장면이 최고였지만 친구 아버지가 주인이더라도 매일 자장면을 얻어먹기는 힘들다. 일단 원가가 비쌀뿐더러 아들 친구를 위해 특별히 자장면을 제공해주는 ‘서비스’는 학기 초 한두번이면 그만이다. 가끔 홀에서 음식을 날라주는 일을 거들고 자장면을 먹기도 했지만, 내가 무슨 아르바이트 학생도 아니고 ‘(뭐라도) 있는 집 자식’으로서 매일 하기는 힘에 부치는 일이었다. 만만한 게 ‘뉴욕제과점’이었다. 빵집은 오며가며 슬쩍슬쩍 집어먹을 것도 많고 일명 ‘기레빠시’라 불리는 카스텔라 귀퉁이의 부스러기도 얻어먹을 수 있지 않을까 싶은 기대가 컸다. 그러나 내게 돌아온 것은 장시간의 노동과 야근이었다.

나는 명절 전날이나 크리스마스 전날이면 연수군의 옆에 앉아서 이름도 잘 기억나지 않는 빵들을 비닐 포장지에 넣는 단순노동에 시달렸다. ‘이렇게 바쁜데 뭐라도 거들어라’는 연수군의 권유를 듣고 구름처럼 가벼운 마음으로 일을 시작했던 나는 ‘아이고, 일을 참 잘하네’라는 연수군 어머니의 칭찬과(과연 칭찬이었던가요, 어머님) ‘아무거나 먹고 싶은 거 집어먹어’라고 말해준 연수군 누나의 다정함에(두손을 사용해야 하니 먹을 시간이 없잖아요, 누나!) 포획당하여 날이면 날마다 집에도 가지 못하고 야근에 시달렸다.

악덕고용주의 만행에도 나는 어찌나 할 일이 없었는지 매년 명절이면 연수군의 ‘뉴욕제과점’에 가서 시간을 보냈다. 비닐 포장지에 빵을 싸고 낄낄거리며 잡담을 하고 빵을 집어먹다가 집으로 돌아왔다. 영화 <스모크>처럼 누군가 10년 넘게 매일 ‘뉴욕제과점’ 앞을 사진기로 찍었다면 참으로 이상한 광경을 목격했을 것이다. 명절에만 나타나서 열심히 일만 하고 돌아가는 사내아이. 사진을 찍은 사람은 이렇게 외치겠지. “쟨 도대체 정체가 뭐지?”

명절을 맞아 ‘뉴욕제과점’ 앞에서 연수군과 함께 노는 건 나의 공식 일정이 됐다. 함께 가게를 보았(다기보다 TV를 보았)고, 손님이 없을 땐 담배를 피우며 놀았고, 책도 읽었고, 수족관의 물고기를 보며 놀았고, 손님이 아예 없을 땐 가게 앞에서 우유팩을 차며 놀았고, 저녁이 되면 빵을 포장하고, 쓸 데 없는 이야기만 하다가 집으로 돌아갔다. 시간이 흘러 그 아이들은 청년이 되었고, 청년은 어른이 되었다. 나는 명절의 ‘뉴욕제과점’을 생각할 때마다 연수군과 내가 이렇게 작가가 되어 함께 글을 쓰고 있다는 사실이 신기하기만 하다. 우리집과 ‘뉴욕제과점’과 ‘대영반점’과 학교와 김천역 근처가 내가 알던 세계의 전부였던 그 시절을 지나왔다는 사실이 꿈처럼 느껴진다.

내 고향과 같은 조니 뎁의 동네

추석이 지난 요즘은 높고 넓고 파란 하늘이 너무 아름다워 영화 볼 엄두도 내지 못하고 있다. 영화는 무슨, 이런 날엔 하늘이나 실컷 봐야지. 실컷 봐서 파란 하늘을 눈에다 새겨넣어야지. 그래도 원고는 써야겠기에 DVD장에서 오랜만에 <길버트 그레이프>를 꺼냈다. 조니 뎁이 사는 동네의 이름은 ‘엔도라’, 마치 어린 시절의 김천 같은 곳이다. 풋풋한 조니 뎁의 연기도, 저런 시절이 있었나 싶은 레오나르도 디카프리오의 연기도, 줄리엣 루이스의 칼칼한 목소리도, 오랜만에 봤더니 모두 새롭다. 다시 보는 영화라도 눈물이 핑 도는 장면은 여전하다. 뚱뚱한 엄마가 죽은 집을 통째로 불태워버리는 장면, 집 앞 벌판에 꺼내놓은 의자에 앉아 불타는 집을 바라보는 장면은, 다시 봐도 슬프다. 내가 그 집 속에 들어 있는 것 같아서 아프다. 꿈처럼 부드러웠던 어린 시절로부터 이렇게 먼 곳까지 달려오니 자꾸만 뒤를 돌아보게 된다.

<길버트 그레이프>의 첫 장면과 마지막 장면은 똑같다. 조니 뎁과 디카프리오가 파란 하늘을 배경으로 캠핑카를 기다리는 장면이다. 두 하늘은 똑같아 보이지만 분명 다른 하늘일 것이다. 그 사이 별들도 많이 죽었을 테고 오존층도 옅어졌을 것이다. 많은 게 바뀌었을 것이다. 나는 영화 마지막 장면의 하늘을 보고 첫 장면의 하늘이 다시 보고 싶어졌다. DVD를 리와인드했다. 인생을 리와인드할 수는 없으니까.