알랭 코르노(1943∼2010), 그가 세상을 떠났다. 내가 칼럼을 쓰고 있는 지금 이 시간 영화관에선 여전히 그의 마지막 작품 <러브 크라임>을 상영 중인데. 코르노는 그러니까 존재와 부재 사이, 예술가 특유의 그 묘한 공간에 놓여 있는 것이다. 그는 <세리 누아르> <악의 미로> <세상의 모든 아침> 같은 몇편의 흥행작을 만든 작가다. 최근 몇년 동안 재정적 실패에 예술적 실망감까지 맛보던 코르노는 여행 속으로 도피하고 있었다. 특히 그를 매료시킨 나라 미얀마로. 그는 한국도 알고 있었고, 한국의 산에도 가본 적이 있었다. 부산영화제나 부천영화제에서 그를 마주친 사람도 있을 것이다. 코르노의 여행 편력은 그를 인도에까지 데려갔고 거기서 그는 <Nocturne Indien>을 촬영했다. <두려움과 떨림>에서는 일본이 작품의 배경이 되기도 했다(실제 촬영은 사무실 밀집지대인 파리의 ‘라 데팡스’에서 한 것이지만). 코르노를 만나본 사람이라면 입이 귀까지 올라가도록 환하게 웃는 그의 미소 또한 기억하고 있을 것이다.

코르노에 대해선 그다지 연구되지 않았지만 애착이 많이 가는 프랑스 영화인 세대에 속하는 사람이다. 트뤼포가 태어난 지 10년 뒤에 태어난 코르노, 말하지면 그는 누벨바그에 속하기엔 너무 늦게 태어난 거다. 누벨바그의 역사적 중요성을 무시해서는 안되겠지만, 그 움직임의 파괴적 결과 또한 잊어서는 안된다. 1960년대의 젊은 반항아들은 기성세대를 무자비하게 공격함으로써 그들의 개성을 표현했다. 그들은 영화사의 중요한 부분마저 사정없이 내동댕이쳤고, 트뤼포와 고다르 일당은 쥘리앙 뒤비비에, 앙리 조르주 클루조, 르네 클레망 같은 괜찮은 영화인마저 기분좋게 짓밟아버렸다. 영화전문지들이 서로 싸웠고, <카이에 뒤 시네마>와 <포지티프>가 팽팽히 맞섰다. 지면상에서 하워드 혹스는 존 포드에 맞섰고, 클루조는 르누아르에, 브뉘엘은 로셀리니에 대항해서 싸웠다.

1970년대 영화사의 풍경은 말하자면 마치 폐허가 된 전쟁터와 흡사했다. 전쟁의 도끼를 파묻는 건 알랭 코르노, 베르트랑 타베르니에, 클로드 밀러 같은 세대의 영화인의 몫이었다. 이들과 더불어 화해의 시간은 오고, 클루조와 르누아르, <카이에 뒤 시네마>와 <포지티프>, 둘 다 동시에 프랑스영화의 대명사가 된다. 이런 과정은 무엇보다 배우의 선택을 통해 이뤄진다. 코르노는 초기 작품에서부터 세대를 초월해 배우를 선택했고, 여러 부류의 배우들과 함께 작업하는 데 신중을 기한다. 1970년대에 그는 이브 몽탕, 시몬느 시뇨레 같은 대배우들을 당시 젊은 배우였던 파트릭 드베르, 제라르 드파르디외, 카트린 드뇌브 등과 함께 연기하게 한다.

무엇보다 관중을 다시 모아야 했다. 더이상 젊은 파리지엥만을 위한 영화는 만들지 않아야 했다. 이게 바로 코르노와 그의 동료들이 인기 작가의 작품을 각색해서 영화로 만든 이유고, 탐정영화를 위시로 대중을 많이 불러들이는 장르에서 주로 작업했던 이유다. 코르노가 만든 영화의 반 이상이 탐정물이다. 탐정물은 액션, 폭력과 관련이 있기도 하지만, 보편적인 테마인 죽음이나 죄책감, 정의와 같이 누구나 공감할 수 있는 인간 전반의 문제와도 관련이 있다.

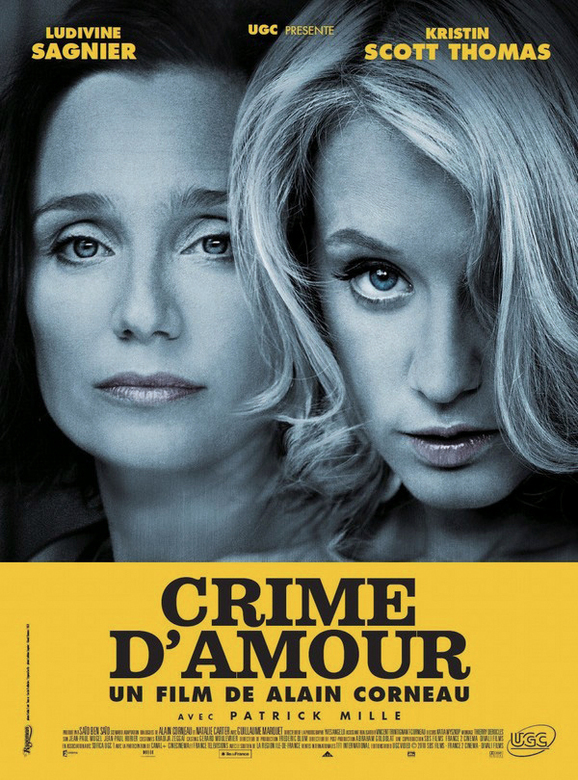

코르노의 타계 소식에 나는 <러브 크라임>을 보러 갔다. 여전히 탐정물이었다. 암과 투병을 하던 코르노는 이 영화가 그의 마지막 작품이 되리라는 걸 알고 있었다. 그런 그가 영화의 한 장면에서 우리에게 작별을 고하고 있었다. 뤼디빈 사니에르가 연기하는 인물이 라틴가에 있는 한 작은 영화관으로 들어가는 장면에서였다. 카메라는 영화관 입구에 있는 커다란 포스터에 고정돼 있었다. 스탠리 크레이머의 <그날이 오면>(On the Beach)이었다. 뤼디빈 사니에르가 표를 사서 어둠을 향해 걸어나가고… 그렇게, 코르노는 사라져갔다.