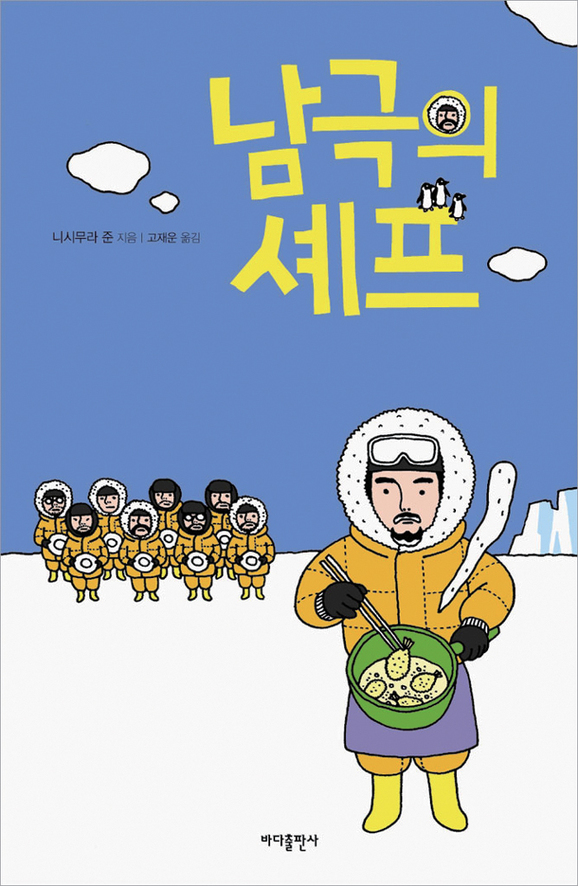

2011년 들어 지금까지 읽은 책 중 가장 ‘웃기는 책’이다. 남극 관측대에 요리사로 파견되어 두번의 월동 생활 경험이 있는 요리사가 쓴 경험담 <남극의 셰프>는 진지하고(남극에서 경험하는 지구 온난화 등) 우아한(백야와 화이트아웃과 고독에 대한 추억담 등)… 것과는 거리가 먼 책이다. 술 마시고 취한 얘기가 얼마나 자주 등장하는지 읽는 쪽이 되레 헤롱거릴 지경이다. 그곳에서 만난 사람들에 대한 훈훈한 미담으로 지루하게 하는 대신 적절한 시점에 등장하는 은근한 뒷담화를 빼놓지 않아 저자에게 인간적 매력을 느끼게 하기도 한다(하하하). 한국의 고춧가루가 얼마나 추위에 좋은 음식인지도 새삼 깨닫게 된다. 영하 60도, 풍속 10m인 날씨에 럭비 시합을 한다든지, 영하 70도인 밖에서 조깅을 한다든지 하는 에피소드를 쿨하게 써놓은 대목들도 은근히 재미있다.

그리고 정말이지 술 이야기는 수시로 등장하는데, 콩크 위스키 이야기는 남극 괴담 같은 분위기를 물씬 풍긴다. 일반 위스키의 45도보다 훨씬 높은 65~70도의 알코올 도수를 자랑하는 콩크 위스키는 컵에 따르면 알코올이 아물아물 피어오르는데, 150리터나 남아 있던 이 콩크 위스키를 9명이 반년 만에 다 마셔버렸다고 한다. 일반 위스키는 ‘약한 위스키’라고 불렀다니 말 다했다. 여튼 이 책에서 술은 밑도 끝도 없이 부어지고 마셔진다.

고되고 외로운 남극에서의 생활에 대한 에피소드는 웃음을 동반해 묘사되지만, 후반부에 가면 역시 체력도 마음도 밑바닥을 드러내게 된다. 하지만 식중독으로 잠깐 의심했던 발병 사건에 대해서조차 유머를 잃지 않는다.

영화로도 만들어서 일본에서 큰 사랑을 받았던 <남극의 셰프>는 요리사가 쓴 책답게 다양한(특히 극저온의 환경에서도 해먹을 수 있는) 요리들과 그 조리법도 적극적으로 소개하고 있다. 하지만 그가 만들어내는 요리는 대단한 재료나 신출귀몰한 비법에 있는 게 아니다. 열악한 환경에도 굴하지 않는 유머감각과 상상력이 최고의 조리법이라고나 할까.