서울아트시네마가 6월10일(금)부터 19일(일)까지 ‘로만 폴란스키 초기 걸작선&시네마테크 필름라이브러리 컬렉션’ 행사를 연다. 로만 폴란스키의 상영작은 <물속의 칼>(1962), <혐오>(1965), <궁지>(1966)이고, 시네마테크 필름라이브러리 컬렉션 상영작은 마테오 가로네의 <박제사>(2002), <첫사랑>(2004), <고모라>(2008), 고레다 히로카즈의 <환상의 빛>(1995), 필립 그랑드리외의 <솜브르>(1998), 브루노 뒤몽의 <휴머니티>(1999)다. 그중에서 로만 폴란스키 초기작에 초점을 맞춰서 소개해보자.

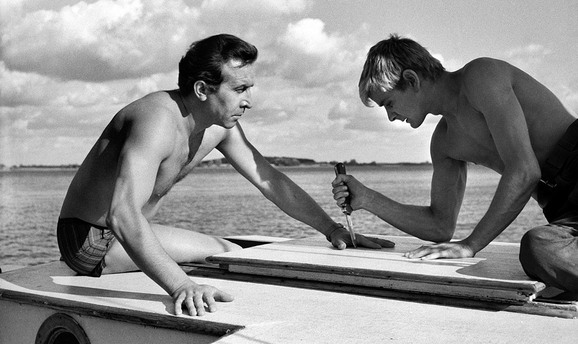

<물속의 칼>은 폴란스키의 데뷔작이다. 폴란스키는 이 영화에서 당대의 폴란드가 요구하는 이데올로기적인 의무감을 모두 외면한다. 그 결과 1964년 폴란드 당의회로부터 폴란드의 이미지를 실추시켰다는 이유로 고발조치당했지만 마침내 그를 국제적인 감독으로 알리는 데 기여한 것도 역시 <물속의 칼>이었다. 무엇이 폴란드의 의회를 분노케 했을까. 있어야 할 것이 텅 비어버리고 대신에 허무와 허탈감으로 가득한 혹은 어디가 곪았는지 모를 부패함과 언제 터질지 모를 묘한 긴장감이 가득한 영화. 요트를 타러 가는 한 부부가 길에서 미모의 한 청년을 만나 그들의 항해에 동석시킨다. 길에서 만난 낯선 이와 보트를 타고 바다에 나간다는 설정 자체가 불안하고 불편하기 짝이 없는 상황에서 영화는 인물들 사이의 미묘한 성적 긴장감을 왜곡된 화면들로 포착해낸다. 폴란스키가 그의 첫 데뷔작부터 관객과의 심리 게임에서 우위에 서 있음을 입증하는 작품.

인물들에게 드리운 허무함과 강박증은 이제 <혐오>에 이르면 환상과 신경쇠약으로 발전한다. 저 유명한 <혐오>의 첫 장면. 당대의 여배우 카트린 드뇌브의 눈을 빅클로즈업으로 잡고 시작하는 이 영화는 이후 환상으로 미쳐가는 그녀의 행적을 묘사하며 마침내 마지막 장면에서 첫 장면과 운을 맞춘다. 아름다운 그녀는 자유롭지 않다. 언니의 부부가 이탈리아로 여행을 떠나고 혼자 남게 되자, 정확히는 원인을 알 수 없는 그녀의 정신 쇠약은 극도에 달하고 마침내 그녀는 찾아온 남자친구를 살인하기에 이른다. 매일 밤 그녀가 겪는, 벽이 갈라지고 강간을 당하는 환상들은 지금 보아도 소름끼칠 뿐만 아니라 충격적이다. 원인과 대상을 알기 어려운 혐오 그러나 분명한 그 느낌의 혐오. 폴란스키의 영화 중에서도 수작에 속한다.

<혐오>가 심리적 궁지에 갇힌 사람의 이야기라면 <궁지>는 장소적으로 모서리에 몰린 뒤 관계에 있어서 추락하는 사람들에 관한 이야기다. 폴란스키의 영화에서 누군가의 방문은 곧 침입이자 사건의 발생인 경우가 많은데 <궁지>의 불청객은 그중에서도 더 폭력적이다. 외딴길에 버려져 있던 범죄자 두 사람이 한 부부가 살고 있는 성으로 무작정 들어온다. 그들이 거기 머물게 되자 이 장소는 이제 완전히 다른 곳이 된다. 불청객 두 사람 중 하나가 죽자 나머지 한 사람은 이 성의 원래 주인들 위에 군림하려 든다. 세상에서 멀리 떨어진 외딴곳에 갑작스럽게 강력한 상대가 등장하자 이 안락한 주거지는 순식간에 주인과 노예의 싸움터가 된다. 폴란스키 특유의 이물감이 기괴한 알력의 관계에 묻어나는 영화.

세편 모두, 폴란스키식 세계관과 심리묘사가 마치 날것처럼 펄떡이던 그런 시대의 영화들이다. 또는 아직은 그의 영화가 장르적으로나 양식적으로 변주, 진화하기 전의 영화들이다. 그 때문에라도 어쩌면 폴란스키 영화의 초심을 확인할 수 있는 자리가 될 것 같다. 이번 행사에서는 상영 외에도 로만 폴란스키와 마테오 가로네의 영화에 관한 강연이 준비되어 있다. 6월12일(일) <고모라> 상영 뒤에는 마테오 가로네의 영화세계를 주제로 한 한창호 영화평론가의 강연이, 16일 <혐오> 상영 뒤에는 1960년대의 로만 폴란스키를 주제로 한 김성욱 프로그래머의 강연이 있다.