<불신지옥>을 보기 전까지 나에게 아파트를 배경으로 찍은 영화로는 <플란다스의 개>가 가장 선명하게 각인되어 있었다. 복도와 옥상 그리고 지하실을 비롯한 아파트의 구석구석이 그렇게 흥미진진한 공간인지 몰랐었다고나 할까. 그 연장선상의 감동과 재미를 <불신지옥>에서도 느꼈다.

여기서 잠깐. 이용주 감독의 경력을 조금이라도 들여다보면 우리는 아주 간단한 결론을 두고 유혹에 빠진다. 건축가 출신의 감독이므로 공간과 장소에 관심이 있을 것이며, ‘봉테일’의 연출부를 거쳤으니 사소한 것까지 다 챙겼을 것이라는. 심지어 아파트를 배경으로 삼은 공통점에 이르기까지.

그러나 이런 식의 설명은 겉으로만 그럴듯해 보일 뿐이다. 배경적 단서를 근거로 삼기 시작하면 독창적 존재로서의 개인이 사라진다. 무엇보다 감독 자신이 거부할 것이다(건축가인 나도 나에 대한 이런 시선을 거부한다). 결국 만들어진 영화 자체에 집중할 필요가 있다.

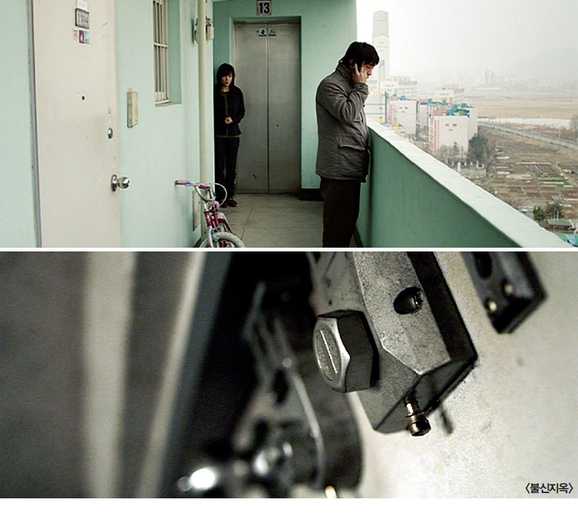

영화의 질감이 흥미로웠다. 그것도 시각과 청각 모두에서. 어디서나 보이는 스테인리스, 즉 난간과 엘리베이터, 문손잡이 등에 널리 사용되는 이 반영구적 재료가 이렇게 눈에 계속 밟히다니. 그것은 ‘스테인리스’가 아닌 ‘스뎅’의 질감이었다. 영화음악도 마찬가지였다. 축축함이 음악 내지 음향으로 표현될 수 있다는 있다는 것이 신기했다.

그래서였나 보다. 나는 원래 공포영화에 약하지만 이 영화를 내내 떨면서 봤다. 막상 다 보고 나니 눈알이 빠진 귀신이나 등 뒤에서 덮치는 괴한 같은 공포영화의 상투적 어휘들은 다 제거되고 없음을 알았다. 장면 하나하나는 일상적이었다. 오히려 무서움은 이렇게 사소한 것들, 그리고 그들이 맺고 있는 관계에서 왔다. 그게 이 영화의 힘이었다.

현재 이용주 감독은 차기작인 <건축학개론>을 준비 중이라고 들었다. 그 노골적인 ‘건축적’ 제목에도 불구하고 이제 <불신지옥>을 보고 난 이후 나는 ‘한때 건축가였던’이라는 그에 대한 생각 하나를 옆으로 밀어놓았다. 그러고는 궁금해하고 있다. 과연 어떤 영화가 우리 앞에 나타날 것인가?