지난 8월 잉마르 베리만이 살던 발트해의 섬 파로를 다녀온 이후 그의 자서전인 <마법의 등>(The Magic Lantern)을 읽었다. 이제 그의 영화를 볼 차례였고 그래서 본 것이 <화니와 알렉산더>였다. 이것은 우연이라 하기엔 절묘한 선택이었다. 영화의 많은 장면이 그의 자서전을 연상케 했다. 종교적인 분위기가 짙게 드리워져 있으면서 속으로 많은 것들이 얽혀 있는 대가족(베리만의 아버지는 루터교 목사였고 그는 자서전에서 가족간의 갈등을 숨기지 않고 드러낸다). 연극 무대 앞과 뒤에서의, 감동과 고통이 교차하는 삶(베리만은 영화감독이면서 연극연출가였다). 어린 시절 베리만을 쏙 빼닮은 용모의 알렉산더와 심지어 그가 가지고 노는 마술등에 이르기까지(마술등은 일종의 원시적 환등기로서 베리만은 어린 시절 여기에 푹 빠져 있었다).

하지만 이렇게 영화와 자서전간의 관계를 더듬고 있었던 나는 여느 때처럼 딴 생각에 빠져들기 시작했다. 그것은 생활 미학에 대한 것이었다. 유복한 에크달 가문의 일원으로 별다른 간섭 없이 살던 오누이 화니와 알렉산더의 삶은 극장지배인이자 연극배우인 아버지의 죽음과 더불어 돌변한다. 역시 배우였던 어머니가 지역 주교와 재혼하면서 주교관에서의 생활이 시작된 것이다.

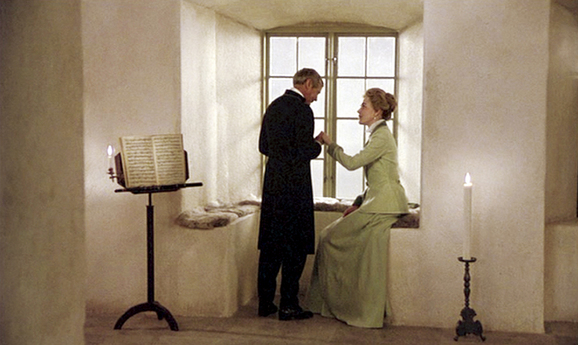

영화에서 이 오누이는 주교관의 스파르타적 청빈함과 엄격함에 짓눌리는 것으로 그려지지만 내 느낌은 좀 달랐다. 적어도 생활 미학이라는 측면에서 봤을 때 나라면 오히려 못 견뎠을 쪽은 원래 이들이 살았던 집안일 것이다. 그 많은 물건들! 그리고 그 물건들을 덮거나 혹은 그 물건들에 매달린 그 많은 천조각들. 구석구석을 가득 채우고 있는 온갖 장식들. 게다가 빛이 별로 들어오지 않는 어둡고 답답한 실내. 반면 주교관은 물건이 별로 없고 검박하며, 무엇보다 창이 크고 밝다.

여백을 중요시하는 한국인으로서, 그리고 모더니즘 미학의 간결함에 익숙한 사람으로서, 좁고 답답한 복도와 작은 창문, 그리고 어지러운 장식이 가득한 유럽 전통건축의 짓누르는 분위기는 견디기 어렵다. 미니멀리즘 자체가 동양이 서구에 준 선물이다. 우연일까, 베리만의 조국이자 <화니와 알렉산더>의 배경인 스웨덴을 비롯한 북구 나라들이 이런 고루한 전통에서 과감히 탈피하여 밝고 가벼우며 절제된 미학을 추구하게 된 것은? 그러면서도 동시에 주교의 종교적 엄격함과도 대립되는 자유롭고 경쾌한 사회를 만든 것은?