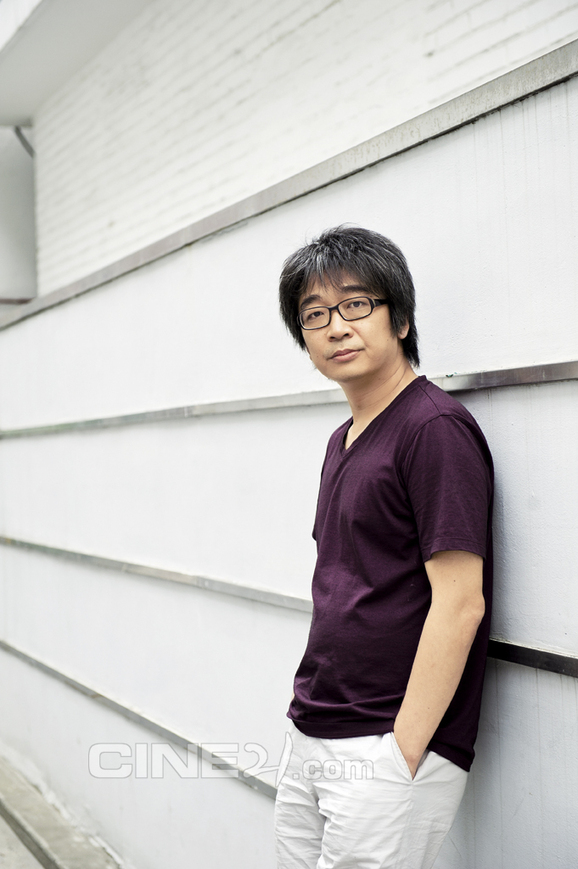

늦게 부는 바람이 더 무서운 법이다. <나는 공무원이다>는 파워포인트와 서류 작성에 능한 평범한 공무원이 와이셔츠를 풀어젖히고 ‘삼삼은구’ 밴드의 베이시스트로 공연에 참여하는 과정을 좇는다. 하지만 이 영화를 ‘음악영화’라고 섣불리 단정할 순 없다. <나는 공무원이다>가 주목하는 건 음악이란 형식을 넘어 “그림이든, 연극이든, 모든 인간들을 흥분시키는 딴따라짓”의 기습적인 일상 습격이기 때문이다. 평정심의 끈을 놓아버린 공무원의 사연은 <마지막 늑대> 이후 7년 만에 두 번째 장편을 내놓은 구자홍 감독의 개인적인 경험과도 무관하지 않다. 1998년의 어떤 하루, 홍대 앞 지하 클럽에서 시작된 이 영화의 제작기를 구자홍 감독에게 들었다.

-<나는 공무원이다>의 출발점이 궁금하다. 음악이었나, 윤제문이라는 배우였나, 혹은 공무원이라는 직업이었나.

=기억 속 한 장면이었다. 98년의 ‘스팽글’. 98년 당시 홍대로 이사온 뒤 산책을 나갔다가 우연히 스팽글이라는 록클럽에 혼자 간 적이 있다. 홍대 앞 클럽은 처음이었다. 그때 허클베리핀이 공연을 하고 있었는데, 남상아씨가 목소리로 지하 클럽에 불을 지르고 있는 것 같더라. 그 느낌이 참 강렬하게 다가왔다. 클럽을 나오며 복합적인 생각이 들더라. 공연을 혼자 보러 갔던 쓸쓸함, 나는 그들(뮤지션)을 이해하는데 그들은 나를 전혀 모른다는 이질감, 다양한 물건이 쌓여 있던 계단참의 위태로운 풍경. 그때의 경험에서 느꼈던 이질감을 확대해 시나리오를 썼고 그게 이 영화의 출발점이었다.

-캐스팅 단계에서 주인공 한대희 역에 배우 윤제문을 강하게 추천했다고 들었다. 어떤 이유에서였나.

=평소 그를 지켜보며 받았던 어떤 느낌 때문이었다. 드라마나 영화에서 악역을 많이 맡았고, 무뚝뚝하기 때문에 기자들에게 제문씨가 ‘무서워 보인다’는 얘기도 들은 적 있다. 하지만 사석에서, 편한 사람들과의 자리에서 만나는 윤제문은 굉장히 재미있는 사람이다. 말로 표현하기가 어려운데, 하여간 엉뚱한 면이 있다. 그런 윤제문의 평소 모습이 한대희란 캐릭터와 맞아떨어질 거라고 생각했다.

-영화 초반부, 한대희가 자신을 소개하는 내레이션이 빠른 편집과 더불어 속사포처럼 쏟아진다. 음악이 주요 소재인 영화라서 그런지 몰라도 한대희의 대사가 마치 랩처럼 영화 속 사운드의 일부분처럼 들렸다.

=맞다. 내가 의도한 것은 ‘비트’였다. 한대희가 평소 흥분하지 않고 평정심을 유지하는 이유에 대한 설명이 필요했다. 설명적인 영화는 후지다는 것을 나도 알긴 하는데. (웃음) 그럼에도 불구하고 한대희가 자신의 삶에 대해 풀어놓는 장면을 저질러버린 건 대사와 빠른 편집에서 발생하는 비트와 리듬감의 효과를 노린 거다. 코미디영화이지만 시퀀스의 리듬감에 있어서는 데이비드 핀처의 <파이트 클럽>이 좋은 참고자료가 됐다.

-‘삼삼은구’ 밴드의 보컬이 교체되고, 공무원이었던 한대희가 베이시스트로 합류하며 영화 전반부와 후반부의 음악 색깔이 달라진다. 장영규 음악감독에게 어떤 점을 주문했나.

=배우 김희정이 밴드 보컬을 맡은 전반부 음악의 컨셉은 ‘좀더 될 것 같은 음악’이었다. 김희정의 ‘사쿠’는 스타성이 있는 멤버였으니까. 민기(성준)가 보컬을 맡은 후반부의 음악은 ‘될 것 같은지 안될 것 같은지 잘 모르겠’어야 하는 동시에 청춘의 한 시기를 겪고 난 다음의 음악이어야 했다. 한대희와 다른 멤버들의 교감이 녹아든 정서를 표현할 수 있는 음악을 주문했다.

-<나는 공무원이다>는 공연장, 구청, 술집 등 ‘마포’라는 지역의 구석구석을 훑는 영화다. ‘마포영화’라는 부제를 붙여도 될 것 같다.

=밴드 연습실이 있는 곳은 대한민국에서 홍대 앞이 거의 유일하고, 연습 공간을 구하기 힘드니 부동산 에피소드가 등장했고, 공무원이 주인공이니 구청이 나와야 하고. 이렇게 공간적인 리얼함을 추구하다 보니 마포라는 로케이션이 두드러진 것 같다. 그래서 프로덕션 이름도 ‘마포필름’이잖나. (웃음)

-전작 <마지막 늑대>와 <나는 공무원이다> 사이에 7년의 간극이 있었다. 두 번째 장편을 개봉하며 생각이 많을 것 같다.

=이젠 다음 작품 뭐 하지, 그런 얘기 안 하려고 한다. 사람 일이 어떻게 될지 모르는 거니까. 다만 요즘엔 잘해야 한다는 강박을 가지고 긴 공백을 갖기보다는 작품 편수를 늘리는 게 더 낫겠다는 생각을 한다. 한편으로는 다른 사람의 시나리오로 연출해보고 싶다는 생각도 있다. 공백기 동안 너무 시나리오만 붙들고 있다 보니 진이 다 빠지더라. 막상 촬영에 들어가면 간신히 남은 에너지로 허덕이며 찍고. 다음 작품을 할 때는 텍스트가 3이라면, 7은 그 텍스트를 시각화하는 데 집중하고 싶다. 연출자를 못 찾고 있는 제작자들이 있다면 나에게 전화 좀 달라.