올림픽 시즌이 돌아왔다. 요즘의 스포츠 중계는 영상 기술의 극치를 보여준다. 수영장 물속으로 카메라가 들어간 지는 오래되었고 초고화질 슬로모션은 비현실적 찰나의 세계를 보여주며, 육상이나 빙상 경기에서는 아예 카메라가 선수와 함께 트랙을 돈다. 결승점을 통과하는 선수의 얼굴에서 미묘한 표정을 읽어내는 것은 참으로 신기한 경험이다! 하지만 이런 모든 기술의 진보에도 불구하고 최근 들어 누군가 근사한 올림픽 기록영화를 만들었다는 말은 못 들어봤다. 1936년 베를린올림픽 기록영화인 레니 리펜슈탈의 <올림피아>가 워낙 독보적 지위를 누리고 있기 때문일까.

이 영화는 메시지가 선명하다. ‘서구문명의 적자는 독일’이라는 것이다. 도입부에서부터 그 의도는 매우 명확하게 드러난다. 성화가 채화되는 장면은 물론이고 젊은 청년들이 알몸으로 아름다운 숲속을 활보하는 모습, 집단 체조 장면 등에는 그리스와 로마의 고전적 미학이 강하게 담겨 있다. 로마제국과 신성로마제국을 계승했다고 자처하는 히틀러 치하의 ‘제3제국’의 역사적 ‘정통성’을 철저하게 각인시키려는 의도로 종종 해석된다.

다이빙 장면은 지금 보아도 일품이다. 처음에는 정상적으로 숏을 잡지만 점점 중력의 방향을 무시하면서 선수들이 사방을 날아다니기 시작한다. 레니 리펜슈탈은 카메라를 아래에서 위로 찍음으로써 배경이 하늘이 되게 하는 방식을 좋아했고, 이를 통해 다이빙 선수들을 인간이 아니라 신처럼 느껴지게 만들었다. 이보다 2년 전 뉘른베르크 나치 전당대회를 기록한 영화에서 히틀러를 신격화한 바로 그 역부감숏과 동일한 기법이었다.

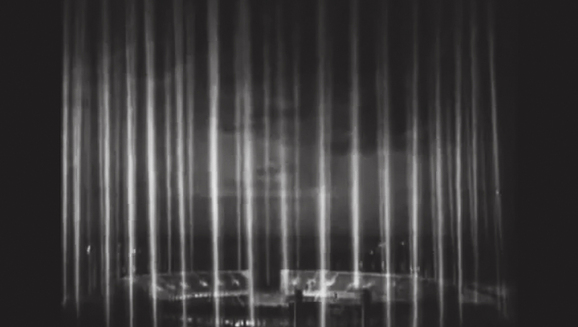

또 다른 명장면은 폐막식의 ‘빛의 성당’이다. 수십개의 대공 서치라이트가 동원된 이 라이트 아트(light art)는 히틀러의 건축가이자 훗날의 군수장관이 되는 알베르트 슈페어의 발상이었던 것으로 전해진다. 역시 뉘른베르크 나치 전당대회에서 썼던 수법이다. 레니 리펜슈탈과 알베르트 슈페어는 둘 다 나치 부역자였으나 기막힌 자기 변론과 그들의 재능을 동경한 서방의 호의로 천수를 누렸다.

베를린올림픽 마라톤 우승자인 손기정도 당연히 이 영화에 등장한다. 레니 리펜슈탈 전기에 따르면 마라톤 등 몇몇 경기의 일부 장면은 경기 이후에 재촬영한 것으로 이런 이유로 과연 이 영화가 충실한 다큐멘터리인가에 대한 논란은 여전하다.