대학 시절 이런 상상을 해봤다. 친구들과 경복궁에 가서 문 닫을 시간이 되면 어디에 몰래 숨는다. 그러다가 밤이 깊어지면 밖으로 나와 아무도 없는 궁궐 안을 걷는다. 경회루에도 올라가보고, 달빛을 받고 있는 근정전 월대도 바라본다. 밤새 노닐다가 아침이 되면 또 어딘가에 숨어 있다가 개장 시간에 맞춰 아무 일도 없었다는 듯이 빠져나온다. 누가 아는가, 혹시 산책 중인 세종대왕이라도 뵙고 나올지?

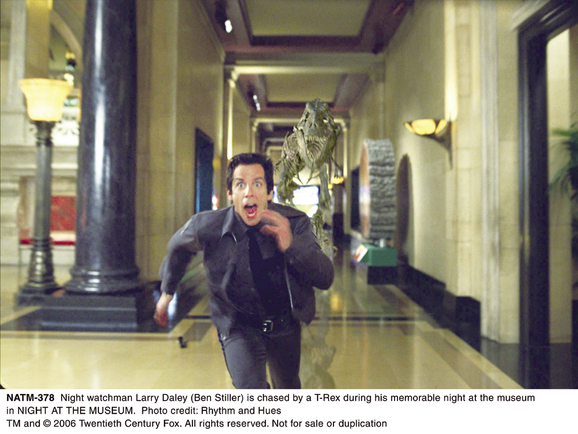

장소를 경복궁이 아닌 미국 어딘가의 자연사박물관으로 옮기고, 불법침입자를 박물관 야간경비로 바꾸면 바로 웃기는 훈남 벤 스틸러 주연의 <박물관이 살아있다!>가 된다. 되살아난 공룡에 쫓기고 커스터 장군과 링컨 같은 역사적 인물과 조우하는, 누구나 한번 해봄직한 유쾌한 상상의 영화다. 경복궁 야간 잠입의 꿈을 아직 접지 않고 있는(!) 나 또한 이 영화를 보고 많은 대리만족을 얻었다.

궁궐이나 박물관이 이런 상상의 대상이 되는 이유는 무엇일까. 우선 밤이라는 시간이 주는 넉넉함이 있다. 밤에는 갑자기 많은 것들이 가능해지거나 적어도 가능할 것으로 여겨진다. 한편 이에 못지않게 공간과 장소가 주는 매력이 있다고 생각한다. 둘 다 보이는 것보다 보이지 않는 것이 더 많은 곳 아닌가. 궁궐은 문자 그대로 구중궁궐이라 수많은 공간이 켜켜이 중첩되어 있는 곳이고, 박물관 또한 수장고, 연구시설 등 일반 관람객에게는 공개되지 않는 부분이 오히려 더 많다. 무대보다 무대 뒤가 오히려 호기심을 더 유발한다. 게다가 이렇게 해서 ‘되살아난’ 역사 속 인물들이 우리에게 뭔가 현재적인 메시지라도 던진다면 그것은 더욱 근사한 일이다. 이 역시 영화라 가능한 일이다.

다행히 영화가 아니라도 어느 정도 그런 느낌을 맛볼 수 있는 기회가 우리 사회에 많아졌다. 경복궁과 창덕궁 등 일부 궁궐들이 야간개장 행사를 하고 있고, 용산의 국립중앙박물관은 아예 정기적으로 매주 수요일과 토요일에 야간개장을 한다. 평소에 많은 방문객으로 붐비는 그런 곳들을 마치 자기만을 위한 공간인 것처럼 호젓하게 누리는 것은 분명 대단한 호사다.

지금도 잊지 못한다. 국립중앙박물관의 한 전시실 안, 저녁 무렵 창밖의 어스름한 빛 속에 고요하게 놓여 있는 여러 부처님들의 모습을. 그것은 왁자지껄한 분위기의 영화 <박물관이 살아있다!>가 아닌, 그 영화의 원 제목인 ‘박물관에서의 밤’(A Night at the Museum)에 훨씬 더 가까운 장면이었다. 그 부처님들은 밤이 되면 서로 무슨 이야기를 나눌까?

*지난 866호 ‘ARCHITECTURE+’에서 “… 훗날의 군수상인이 되는 알베르트 슈페어의…” 라는 문장에서 군수상인을 군수장관으로 바로잡습니다.