허영만 화백을 모르시는 분은 거의 없을 겁니다. 그의 작품 목록을 자세히 알지는 못한다 하더라도 영화로 히트를 친 <식객>과 <타짜>는 모두 한번씩 들어보셨을 겁니다. 허 화백이 지난 6월25일 국회의원회관에서 열린 만화미래발전토론회에 참석했습니다. 당시 토론회에서의 그의 발언이 칼럼니스트 서찬휘씨의 블로그를 통해서 알려지면서 큰 화제가 되었습니다. 그는 스마트폰용 메신저 서비스인 카카오톡의 콘텐츠 서비스인 카카오페이지를 통해 <식객2> 연재를 시작했고, 새로운 콘텐츠 플랫폼과 다수의 히트작을 가진 레전드의 만남은 큰 시너지를 일으킬 것으로 예상되었습니다.

하지만 그 성과는 미비했던 듯합니다. 몇몇 이들은 그의 이런 모습에서 작가의 도전을 본 것 같습니다만 전 좀 달랐습니다. 유료결제비율보다도 제가 주목했던 것은 “<식객> 이후 연재할 곳을 찾아서 8개월을 허비했다”라는 그의 한숨 어린 토로였습니다.

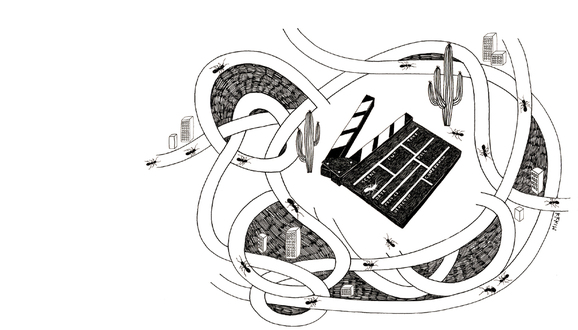

물론 매체의 사정과 합당한 대우라는 전제조건이 잘 맞아야 하겠지만 허영만 같은 사람이 자신의 작품을 세상에 알릴 방법이 없어서 말 그대로 발을 동동 굴렀다는 것은 도저히 이해가 되질 않았습니다. 하지만 1천만 관객 영화가 심심찮게 등장하는 이 땅에서 영화잡지가 딱 1개만 남은 것을 보면 허 화백이 8개월을 놀았다는 것도 이내 수긍이 가긴 합니다. 어떤 콘텐츠가 있으면 그걸 대중과 만나게 해줄 콘텐츠 플랫폼이 있습니다. 이 두 가지는 서로 양의 피드백을 주고받으면서 발전하는 것이 정석입니다만 이 질서가 흔들리고 있는 것 같습니다. 투자, 제작, 배급, 상영까지 아주 적은 숫자의 대기업이 좌지우지하면서 퇴근 뒤에 볼 영화를 선택할 권리는 이미 박탈당했습니다. 거대 로봇이거나 남파간첩이거나. 둘 중 하나를 선택해야 합니다. 지식 콘텐츠의 가장 대표적인 상품인 ‘책’이 돌아가는 모양새를 보면 한숨만 나올 뿐입니다. 동네서점은 학습지 유통창구로 탈바꿈했고 몇몇 대형서점의 길이 3m, 폭 60cm의 매대에 눕느냐 서가에 꽂히느냐로 그 책의 유통기한이 정해집니다. 어느 영화평론가는 영화에 관한 책을 냈는데 ‘예술’로 분류될 경우 바로 서가로 들어가기 때문에 어쩔 수 없이 ‘에세이’로 장르를 정해야 했다며 쓴웃음을 짓더군요.

그러다가 콘텐츠 플랫폼도 붕괴를 맞이하거나 더 저열한 콘텐츠로 채워지거나 하겠지요. 영화 <버킷 리스트: 죽기 전에 꼭 하고 싶은 것들>을 보면 주인공이 죽기 전에 꼭 마셔보고 싶은 것으로 루왁커피를 꼽습니다. 아시아사향고향이가 밀림을 오가다 커피열매를 먹고, 미처 소화되지 않은 원두가 깊은 풍미를 갖게 된다는, 아주 묘한 프로세스를 거쳐서 탄생되는 루왁커피. 블로그 검색을 해보면 형형색색 화려한 무늬의 치마를 입은 원주민 여성들이 옹기종기 모여 앉아서 이 루왁커피를 채집하고 다듬는 사진을 볼 수 있습니다. 물론 아시아사향고향이가 맘껏 숲속을 뛰노는 사진과 함께요. 그런데 실상은 어떨까요. 루왁커피가 돈이 된다는 것을 눈치챈 사람들이 축사를 만들고 그 안에 작은 우리를 켜켜이 쌓습니다. 우리 안의 고양이는 태어나서 죽을 때까지 평생 원두를 먹으며 살아야 합니다. 아시아사향고양이를 보면서 만화, 소설, 영화 등의 콘텐츠를 만드는 이들이 떠오른 것은 왜인지 모르겠습니다.