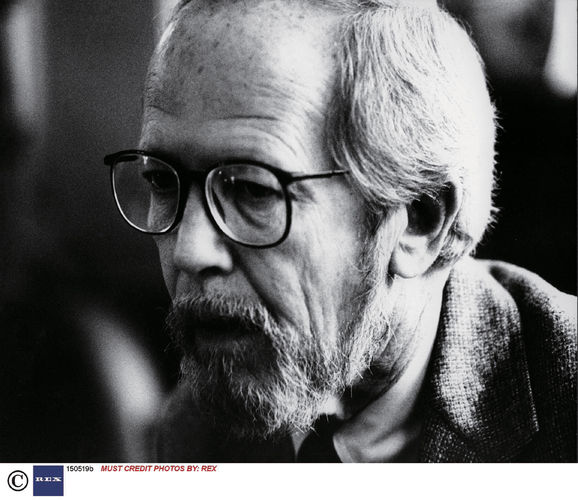

지난 8월20일 ‘디트로이트의 디킨스’로 불리던 미국 범죄소설의 대가 엘모어 레너드가 세상을 떠났다. 미시간주 오클랜드 카운티의 자택에서 뇌졸중으로 인한 합병증으로 별세한 그의 나이 향년 87살. 동시대 가장 영향력있는 작가 중 한 사람이었고 수많은 영화의 원작자이자 각본가였던 그의 죽음이 알려지자 각계각층의 유명인사들은 물론 그를 사랑했던 수많은 팬들이 속속 애도의 말을 전해왔다. <링컨 차를 타는 변호사>로 잘 알려진 마이클 코넬리는 “내가 되고 싶었던 유일한 작가”가 세상을 떠났다며 안타까워했고 배우 조셉 고든 레빗은 레너드가 생전에 언급했던 글쓰기의 10가지 규칙을 떠올리며 이젠 고인이 된 그의 빈자리를 그렸다.

1925년 미국 뉴올리언스에서 태어난 엘모어 레너드는 1951년 소설 <아파치의 흔적>으로 데뷔하여 서부소설, 역사소설, 범죄소설 등 장르를 넘나드는 글쓰기를 통해 60년대 하드보일드를 대표하는 작가로 자리매김했다. 장편소설만 45편을 남겼는데 간결하면서도 강렬하고 힘있는 문체로 이름을 날렸다. 그는 <겟 쇼티> <비 쿨> <럼 펀치> <핫 키드> <로드 독스> 등 수많은 히트작을 남겼고 2006년 루이지애나 작가상까지 수상한 소설가였지만 우리에게는 영화 원작자 내지는 각본가로 더 친숙하다. 배리 소넨필드의 <겟 쇼티>(1995), 스티븐 소더버그의 <조지 클루니의 표적>(1998) 그리고 쿠엔틴 타란티노의 <재키 브라운>(1997)이 비교적 잘 알려져 있다.

엘모어 레너드의 글을 보면 그가 왜 “영화가 사랑한 작가”였는지 금방 알 수 있다. 최대한 묘사를 생략하고 생생한 대사를 통해 분위기를 전달하는 그의 글은 직접 묘사는 거의 없음에도 불구하고 때로는 소설보다 영화에 가깝다는 평을 들을 정도로 감각적이다. 이야기를 들려주는 게 아니라 보여주는, 대중소설의 모범이랄 수 있다. 이후 그의 문체는 미국 작가들이 소설 작법을 논할 때 빠지지 않고 등장할 만큼 여러 작가들에게 인상적인 영향을 끼쳤다. 진정한 펄프 픽션의 제왕의 영혼은 하늘로 떠났지만 그는 스스로 ‘엘모어 레너드’라는 장르가 되어 우리 곁에 남았다.