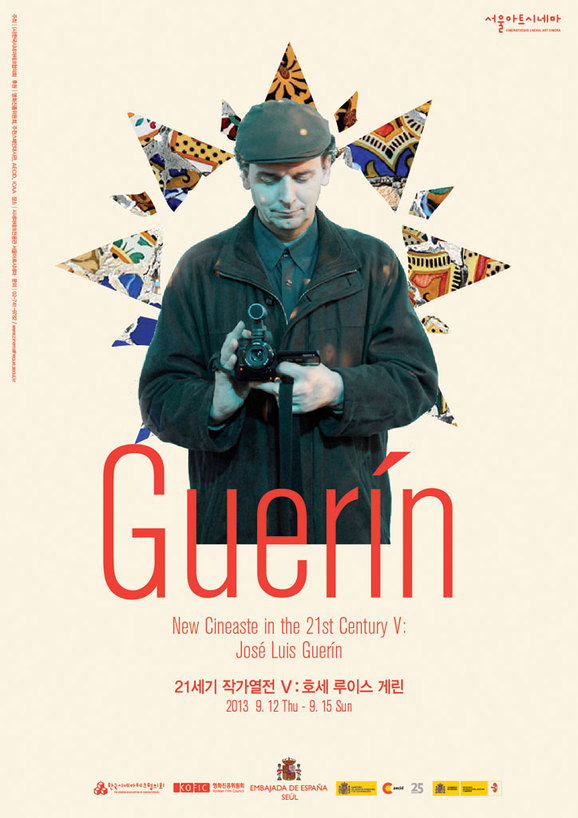

2012년 퐁피두센터에서 열린 특별전의 프로그램에는 이런 문구가 적혀 있었다. ‘뉴욕 언더 그라운드의 주교 요나스 메카스와 바르셀로나 아방가르드의 마스터 호세 루이스 게린의 만남’이라고. 혹여 호세 루이스 게린의 이름이 생소한 관객이라면 이런 비교가 도움이 될 것 같다. 게린은 실험적이면서도 환상적이고, 그렇다고 완전히 스토리텔링을 제외하지도 않은 아방가르드영화를 만드는 필름메이커다. 서울아트시네마에서 9월12일부터 15일까지 4일간 ‘21세기 작가열전’의 다섯 번째 프로그램으로 그의 영화 다섯편을 소개한다.

우선 <그림자 열차>(1995)는 1930년대 노르망디의 르튀 지역을 배경으로, 파리에서 변호사 일을 하던 제라르 플뢰리가 취미생활로 가족을 찍은 8mm 필름을 재구성한 작품이다. 카메라를 든 플뢰리의 사진에서 시작된 영화는, 이내 그가 촬영한 흑백의 동영상으로 연결된다. 이후 같은 구역의 현재를 보여주는 중반부를 거쳐, 플뢰리의 과거 영상을 속도나 사이즈 면에서 변화를 준 후반부로 이어진다. 이 파운드 푸티지 필름은 숨겨진 역사를 발견하라고 신호를 보내는 듯 보이지만, 그렇다고 해답을 던지지는 않는다. 이 침묵의 게임에서 답을 찾아내는 건 오로지 관객의 몫이다.

이어서 감독의 고향인 바르셀로나를 배경으로 한 영화 <공사 중>(2001)이 소개된다. 마약과 매춘으로 바로셀로나에서도 악명 높은 지역인 바리노치노, 이곳의 어느 건물이 무너지고 재건축되는데 이 과정을 감독의 카메라가 마치 다큐멘터리인 양 접근한다. 허풍스러운 성격에 나이가 많은 선원의 모습, 어려 보이는 매춘부와 현장에 대한 애정을 말하는 작업반장의 이야기, 그리고 이주 노동자와 젊은 견습공의 모습이 차례로 화면에 담긴다. 사회학적이지도 민속학적이지도 않은 이 영화의 독특한 접근법은 그럼에도 불구하고 인생이 얼마나 아름다운지를 말해주는 듯 보인다.

프랑스의 스트라스부르를 배경으로 한 영화 <실비아의 도시에서>(2007)는, 6년 전 한 젊은 남자가 어느 바에서 만났던 실비아란 이름의 여성을 찾아다니는 이야기를 담는다. 같은 연극학교에 다니는 비슷한 이미지의 한 아가씨를 찾아내지만 그녀는 실비아가 아니다. 남자는 이후 사흘간 도시에 머물면서 각종 여성에 대한 탐구를 벌인다. 그 과정에서 명확했던 처음의 환영이 잠정적으로 소멸되고, 결말에 이르러서는 서론의 줄거리마저 완전히 길을 잃는다. 도시를 바라보는 카메라의 눈은 명확하지만, 그렇다고 모든 이미지가 명확성을 띠는 것은 아니다. 여타의 실험영화가 추상화를 지향한다면 이 작품은 관객의 주관성을 끌어들여 명상을 유도하는 것이 특징이다. 이어지는 영화 <게스트>(2010)는 <실비아의 도시에서>를 들고 베니스영화제를 찾은 게린 감독이 세계의 영화제를 도는 이야기를 담은 다큐멘터리다. 1년 뒤 다시 베니스로 돌아오기까지, 그는 아바나와 마카오, 부에노스아이레스 등의 대도시를 순차적으로 지나간다.

마지막으로 영화 <어느 아침의 기억>(2011)은 2008년에 감독의 집 건너편에서 투신자살한 어느 바이올리니스트에 대한 이야기를 담는다. 완전히 동일하지는 않은 이웃들의 인터뷰가 이어지는 가운데, 이제는 사라진 어느 음악가의 이미지가 관객의 머릿속에서 재현된다. 감독은 그를 죽음과 맞닿은 오르페우스의 모습, 자살한 괴테의 베르테르, <샤콘느>를 작곡한 바흐의 마음, 생트 뵈브를 말하는 프루스트의 이미지 등과 연결해 설명한다. 어쩌면 게린은 프루스트가 그러했던 것처럼 생트 뵈브를 반박하려 한 것인지 모른다. 현실 너머의 무의식적 기억에서 독자들을 해방시키는 것이야말로 예술가의 임무라는 뵈브의 말은, 게린에 이르러 진정한 해답은 우리 내면에 있는 것으로 바뀌고 만다.