사진작가 빅 무니즈의 관심사는 어떤 자리를 지키고 있는 사람이나 사물이 “단 2분만이라도 원래의 자리에서 벗어나 다른 세상과 사람들을 볼 수 있도록” 하는 데 있다. 그러면 “모든 것이 바뀐다”라고 믿는다. 브라질 빈민가에서 태어나고 자란 자신이 찰나의 우연으로 뉴욕에 와 사진가가 된 것부터가 그러하다. 무니즈는 초콜릿 시럽, 설탕 등으로 그려낸 빈민의 초상으로 현대 작가의 반열에 올랐다. 그의 다음 타깃은 브라질 리우데자네이루 외곽에 자리한 자르딤 그라마초의 사람들이다. <웨이스트랜드>는 무니즈의 작업과정을 기록한 다큐멘터리다.

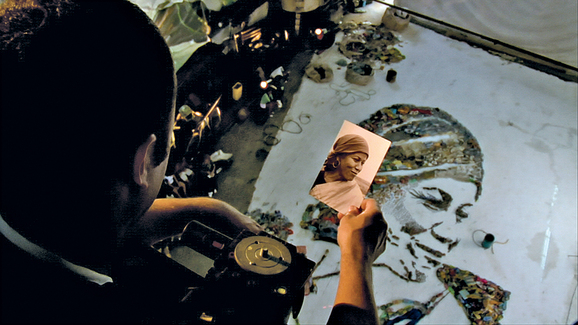

자르딤 그라마초엔 세계 최대 규모의 쓰레기 매립지가 있다. 이곳에서 재활용 쓰레기를 주우며 생계를 유지하는 카타도르들이 무니즈의 새로운 소재이자 동료다. 무니즈는 그들의 모습을 촬영한 뒤 그 사진을 다시 재활용 쓰레기로 모자이크한다. 모자이크 작업은 카타도르들과 함께 진행하고, 완성된 모자이크를 다시 공중에서 촬영한 사진이 최종 결과물이 된다. 쓰레기장을 벗어나 작업실에서 모자이크 작업을 하는 동안 카타도르들은 자신의 진심을 확인한다. 쓰레기 줍는 일에 자부심을 가진 사람이 있는 반면, 쓰레기 줍는 일을 그만두고 무니즈를 따라 뉴욕으로 가고 싶어 하는 사람도 있다.

무니즈의 작업이 카타도르들에게 헛된 희망을 심어준 것은 아니냐는 비판의 목소리도 있다. 하나 무니즈의 답변은 간단하다. “다시 돌아와 쓰레기를 줍게 된대도 어쨌든 이들의 삶은 이제 달라졌다. 그다음 선택은 그들의 몫이다.” 완성된 작품은 세계 각지에 걸렸고, 작품을 판 돈으로 카타도르들은 자르딤 그라마초에 도서관을 짓거나 다른 일을 시작했다. 자의로 쓰레기 줍는 일을 다시 시작한 사람도 있다. 무니즈의 시도는 옳았다. 카타도르들은 이제 새로운 삶을 꿈꿀 수 있게 됐다.